ローカル5Gで変わる日本の

ものづくり

2020年春に商用サービスが提供される次世代移動通信システム「5G」は、高速大容量・多数同時接続・低遅延が特徴です。その5Gの利点を生かして、工場などの限定されたエリアで5Gネットワークを構築するのがローカル5Gです。2019年11月20日、Fujitsu Insight 2019 -DX Days-において、「ローカル5Gで変わる 日本のものづくり」と題し、富士通株式会社 戦略企画本部5G/ICT ビジネス 推進室シニアマネージャーの上野知行が、ローカル5Gの概要や利用シーン、ローカル5Gで実現するデジタルトランスフォーメーション(DX)について解説しました。

ローカル5Gで変わる製造業の現場

富士通株式会社

富士通株式会社

戦略企画本部5G/ICTビジネス推進室

上野 知行

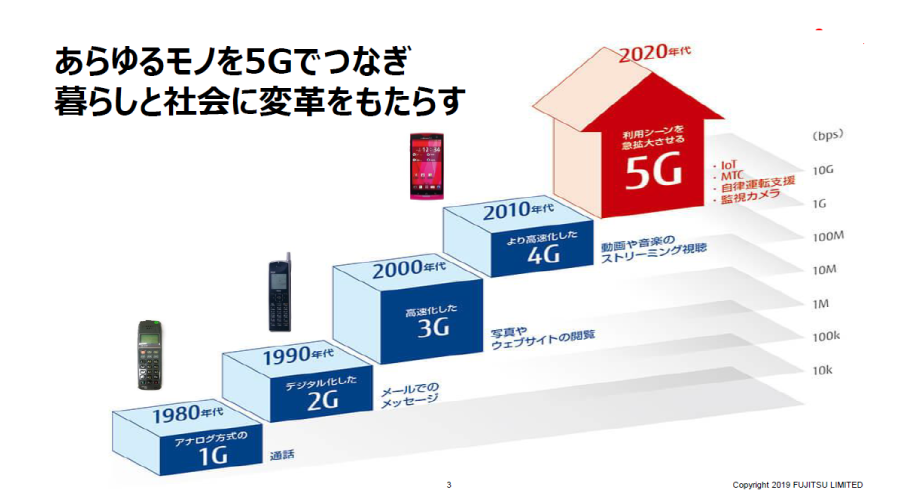

モバイル通信は10年おきに技術を進化させ、第1世代(1G)から第4世代(4G)のLTEへと進化してきました。そして2020年には第5世代移動通信システム(5G)の商用サービスが日本でも開始されます。この5Gには「高速大容量」「多数同時接続」「低遅延」といった3つの特徴があります。

5Gは理論上、LTE(4G)の約20倍となる20Gbpsのスループットを実現します。また、スマートフォンだけでなく、自動車、製造機器や医療機器、ドローンや監視カメラなどさまざまなデバイスが接続されることを想定しています。今後は5Gを前提とした新しいデバイスも生まれてくるでしょう。産業界からも大きな期待がかかる低遅延については、伝送遅延がLTEと比べて10分の1程度に短くなる1ミリ秒以内とされています。データのリアルタイムな処理が可能となり機器の自動制御、自動運転、遠隔手術などへの利用が期待されています。

5Gは狭義の意味では通信技術を示していますが、利活用の観点から見れば暮らしと社会に変革をもたらすICTやDXに関わる大きなテーマといえます

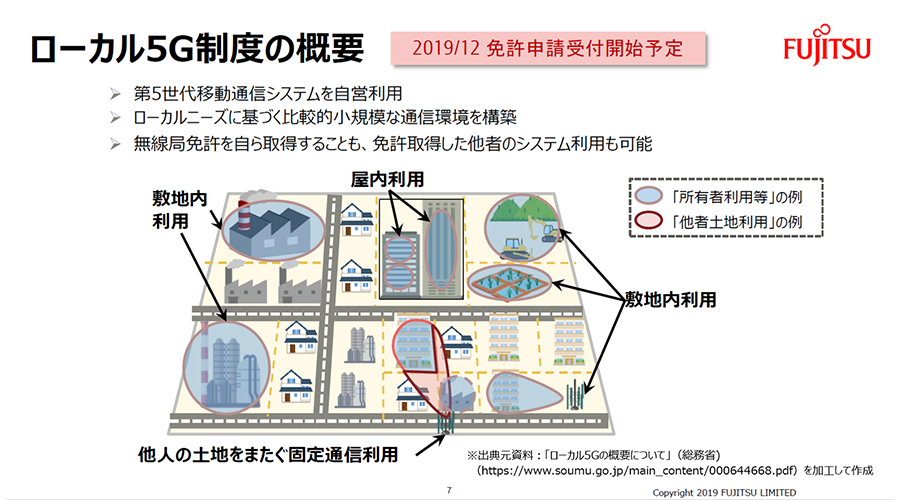

その5Gの仕組みを自営ネットワークに活用したのがローカル5Gであり、これは通信キャリアではない事業者が自身専用の5Gシステムを運用できるプライベートネットワークです。工場やプラント、ビルにおいて、その所有者や利用者が無線局の免許を取得することで、自営のネットワークとしてローカル5Gを使うことができます。また免許取得した他社のシステムを使っての5G利用も可能です。

このローカル5Gが、ものづくり、建設現場やプラントなどの分野で活用されることで、どのような変革が導かれるのでしょうか。

これまでの製造業の現場では、たくさんのケーブルが張り巡らされ、機器のレイアウトや作業範囲が制限されていました。しかし、ローカル5Gを活用した無線化でこうした制限を取り払うことで、自動化を促進し生産性向上を実現します。

工場内のどこからでもセキュアにネットワークに接続できるようになることで、生産ラインもニーズに応じて柔軟に組み換えられるようになり、ロボットの制御も無線でリアルタイムに実行できます。また製造工程から得られるさまざまなデータの収集、活用も可能となります。

作業指示の方法も変化してくると考えられています。これまでは専門性の高い現場監督が、その場に赴いて作業指示を出していました。加えて、人の経験に基づく判断、操作に委ねられていたため、指示するまでに時間がかかることもありました。

しかし、ローカル5Gを活用すれば、目視監視を自動化し、遠隔地でも高精細の画像から現場の状況をリアルタイムに確認できます。遠隔地から重機の操作や現場への指示も可能になれば、一人の優秀な現場監督が複数の現場に指示できるなど作業の効率化を促進できます。

利用シーンを飛躍的に拡大する5G

利用シーンを飛躍的に拡大する5G

敷地内利用や屋内利用、他人の土地をまたぐ

敷地内利用や屋内利用、他人の土地をまたぐ固定通信利用も可能なローカル5G

続きは、こちらからお読みいただけます

ローカル5Gで変わる日本のものづくり

概要

- ローカル5Gで変わる製造業の現場

- ローカル5Gが導くDX

- 製造業におけるローカル5Gの活用で、Cyber FACTORYの構築へ

- ローカル5Gを活用したものづくりの実現に寄与する富士通の取り組み

- エッジコンピューティングとの連携で、ローカル5Gの可能性はさらに大きく