医療DX時代に患者から選ばれるクリニックとは

掲載日:2025年4月1日

1. 医療DX時代でクリニック選びは変わる?

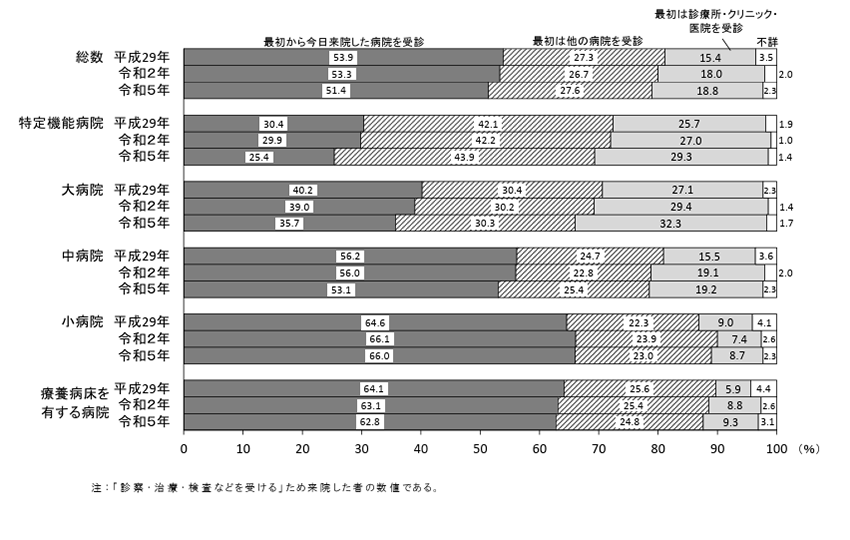

令和6年度の厚労省の受療行動調査のデータから興味深い調査結果が出ています。平成29年、令和2年と比較して、外来患者の最初の受診場所として、「診療所・クリニックを受診」と回答している割合が増加していることが分かりました。

図1. 病院の種類別にみた外来患者の最初の受診場所

出典:令和5(2023)年受療行動調査(概数)の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jyuryo/23/dl/gaisu-kekka2023.pdf

これは地域医療構想における病院とクリニックの役割分担が進んで、患者が少しずつクリニックをかかりつけの医療機関として認識している結果といえるでしょう。あわせて、かかりつけ医機能報告制度も開始されますので、この傾向は一層加速すると考えられます。患者は自身の健康を託すにふさわしい医療機関かどうかという視点で、かかりつけ医を選択していくことになります。

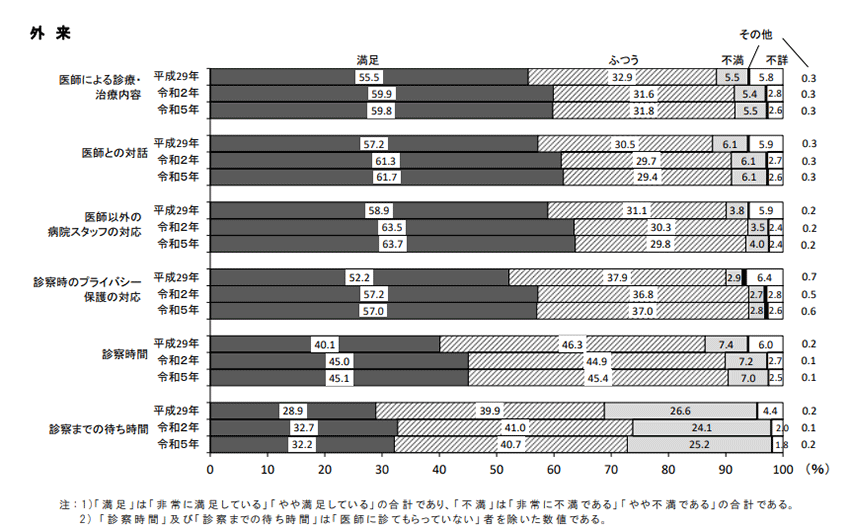

また、令和6年度の厚労省受療行動調査では、患者満足度についても調査が行われ、以下の結果が出ました。

図2. 令和6年度厚労省受療行動調査における患者満足度

出典:令和5(2023)年受療行動調査(概数)の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jyuryo/23/dl/gaisu-kekka2023.pdf

図2の受療行動調査は病院を対象としたもので、クリニックに完全に当てはまるわけではありませんが、厚労省が病院選びの評価軸として適切と判断し、受領行動調査の項目(表1参照)を採用しているわけですから、これらの質を向上させることで、選ばれるクリニックとなることは明白でしょう。

表1. 分類別評価項目

| 分類 | 評価項目 |

|---|---|

| ①診療の質向上 | ・医師による診療・治療内容 ・医師との対話 ・医師以外の病院スタッフの対応 ・診察時のプライバシー保護の対応 |

| ②無駄や不満時間の削減 (時間効率の質向上) | ・診察時間 ・診察までの待ち時間 |

この2つのカテゴリーの要素を改善することで、選ばれるクリニックになると言えます。特に近年は、コロナ禍を経て、感染防止への意識向上、スマートフォンの普及、キャッシュレス決済、会計の自動化など、患者が医療サービスに求める要素が大きく変化してきました。そのため、クリニックはこれらの新しいニーズに対応しながら、診療の質と時間効率の両軸をうまく取り組む必要があります。

次の章ではこの2つの要素に基づいて、患者に選ばれるための具体的な改善方法について述べていきます。

2. 患者に選ばれるクリニックへの具体的な改善方法とは

2-1 診療の質向上

診療の質をあげるために事前問診を行う

患者に選ばれるクリニックとなるためには、診療の質を向上させる取り組みが欠かせません。その中でも注目すべき施策の一つがオンラインでの「事前問診」です。事前問診とは、患者が来院前にウェブ上(予約後)で症状、既往歴、服薬状況、生活習慣などの情報を入力するシステムです。従来の待合室での紙の問診と比べて、より詳細な情報収集が可能となり、診療の質向上に貢献します。

紙の問診票では記載スペースに制限があり、また診察当日の緊張や時間制約から重要な情報を書き忘れるリスクがありました。ご高齢な方は記載すら億劫な場合もあるでしょう。一方、オンラインでの事前問診では、患者が自宅や職場で落ち着いて健康状態を振り返ることができ、より正確で詳細な情報を医師に伝えることが可能です。さらに、事前問診の活用は症状や患者のニーズに応じて質問項目を分岐させることができるため、クリニックが必要とする情報を的確に収集できます。来院前に記入していない患者には、院内でiPadなどのタブレットを用意し、同様の問診に答えていただくことも可能です。

事前問診の導入によって、医師は診察中のヒアリング時間を短縮し、適切な治療方針の検討により多くの時間を割くことが可能になります。昨今は、AIが患者の回答に応じて次の設問を準備し、病名候補を割り出すような高度な問診システムも登場し、診断の質向上にも貢献しています。

オンラインでの事前問診は、診療の質を高めながら、患者満足度の向上と業務効率化も同時に実現できる、一石三鳥のツールといえるでしょう。そのため、患者に選ばれるクリニック作りにおいて、欠かせない要素となります。

患者の顔を見る診察を行うためにAIを活用する

電子カルテの普及に伴い、よく耳にする患者の不満の一つが、医師がパソコンに向かって診察しているということです。過去のカルテ情報もパソコン画面で確認する必要がありますので、所見や処方の記載に加えて情報参照のためにも医師は画面を見ることになります。そのため、紙カルテと比べたときに、どうしても患者と向き合う時間が減少してしまいがちです。また、電子カルテでは紙カルテに比べて、記載内容が増える医師が多い印象です。ですから、カルテ作成に時間がかかるため、患者数の多いクリニックの中には、今だに紙カルテを使用しているところもあると聞きます。

この課題を解決するため、医療クラーク(シュライバー)の導入は有効な手段の一つです。医療クラークは、診察中の医師の指示内容や所見等をカルテに代行入力する人です。この体制をつくることで、医師はより患者との対話に集中することができ、患者も自分の不安や悩みにしっかりと向き合ってもらえていると実感できます。

さらに最近では、医師と患者の診療中の会話を録音し、AIが会話内容をSOAP形式に変換するサービスも登場しています。医療クラークの導入には人材の育成が必要不可欠ですが、スタッフ不足や採用難の現状では、AIの活用が有効な選択肢となるクリニックも多いでしょう。当該サービスを活用すると、会話の録音とサマリーが同時に保存されるため、後日の患者からの問い合わせに対して、担当医以外のスタッフでも適切に対応できるというメリットもあります。AIを活用して、カルテのSOAP変換を自動的に行うことは、患者の診察体験を大きく向上させます。DXを活用して患者と向き合う時間を確保することで、選ばれるクリニックに、より1歩前進するでしょう。

2-2 無駄や不満時間の削減(時間効率の質向上)

予約による時間効率の向上

診療の質向上と同時に取り組むべき項目として、「無駄や不満の時間」の排除があります。受療行動調査の項目では「診察時間」「待ち時間」の項目が入っており、この項目の質を上げていくことが患者の満足度向上のカギになります。その中でも「予約システムの活用」は、患者の時間的ストレスを軽減し、満足度を向上させる有効な方法の1つです。

予約システムが無いと、患者が来た順番で診察することになります。これまではこの方式でも十分に通用しましたが、コロナ禍を経て、予約システムの導入が伸び、待合室で長時間待たされるという体験が以前にも増して不満を募らせるファクターになってしまい、クリニックへの印象が悪化してしまいます。逆の発想をすると、予約した時間にクリニックに到着し、待合室の滞在時間が短く、決済も早いことは、クリニックの印象を上げる要素になりますので、上手に予約システムを活用していくことは、今後も経営においては重要さを増していると言えます。

また、満足度の向上だけでなく、予約時のリマインド機能や事前問診などの連携もシステムによっては可能になりますので、院内の効率をあげる観点でも一役買うでしょう。さらに、院内で予約のデータを分析することで、混雑のピークがどこにあるかが明らかになります。その結果、医師やスタッフが患者の次回来院の時間をいつ設定にすれば効率が良いかなども算出できるようになるでしょう。

予約システムの導入は、患者だけでなくクリニックにとっても大きなメリットをもたらします。無駄や不満の時間を削減し、時間効率をあげて、満足度を高める大事なツールになります。

診察室を多くして患者の利便性向上

時間効率の向上策は予約システムの導入だけではありません。より徹底的に「無駄な時間」や「不満の時間」を減らすために、診察室の数を増やすという手段があります。一般的なクリニックでは、待合室で、診察を待つというスタイルでしたが、診察室という「個室」で医師を待つというスタイルも増えてきている印象です。これは、コロナ禍でなるべく患者同士の接触を避けたいという要望から、個室を増やしていくという戦略をとったクリニックがあり、特に小児科などの領域で注目されている手法です。受付を済ませると、空いている診察室(医師は待っていない)に案内され、そこで、着替えなどの準備をし、医師が入室して診察、加えて、会計をネットでのキャッシュレス決済にすることで、待合室での滞在を極小にすることができます。このメリットは、待ち時間をどこで過ごすかで、印象が変わるという点です。待合で大勢の人がいる中で待っているのと、個室で自分のペースで待っているのでは、患者体験としての満足度が変わるのは明らかです。個室であれば、温度調整や、家族複数人で待つこともできますし、小さいお子さんが泣いてしまっているときでも周囲に気を使わなくて済むなどメリットも大きいでしょう。診察室が1つの場合、患者の着替えの時間も診察の時間になりますが、複数の個室があると着替えについては診療後医師が退出して別の患者を診ているときにできますので、時間効率が上がることは確実になります。

しかし、診察室を増やすことは、クリニックも広くないと作りづらいということもありますので、工夫が必要です。例えば広めの診察室を1つ作るより、狭くても良いので、2つの診察室にする。待合室の大きさを半分にするなど、物理的な工夫が必要です。また電子カルテや診察に利用する道具などは、例えばナースカートのような形で移動できるようにする必要もあります。ノートPCの活用や、大容量バッテリーの調達、院内のセキュアな無線環境などを構築することも必要です。診察室を増やすという一見アナログな施策でもDXによる工夫が必要になってきますが、診察室を増やすことは患者満足度の向上という側面で時間効率の向上以上の効果をもたらしてくれるでしょう。

精算機やネットでのオンライン決済の導入による会計DX

前項で少し言及しましたが、会計の効率化も、時間効率の向上に大きく寄与します。診察前の時間の不満については良く議論される印象ですが、待合室では会計待ちの方も多く存在しますので、診察終了後から会計が終わるまでの時間を短くしていくことも、満足度向上に必要です。

会計の効率化で真っ先に思い浮かぶのは精算機の導入です。対面で会計をして入金などを患者が行うセミセルフ型、自動販売機のように人を介さず会計をするフルセルフ型があり、どちらも効率化に寄与します。一般的に会計にかかる時間は1分弱と言われています。その1分の中でできるだけ人を介する時間を削っていくことで、会計待ちの効率化も同時に行われていきます。とはいえ、精算機を患者が使いこなせて初めて成しうる効率化でもありますので、この点は重要です。しかし、コロナ禍を経てスーパーの買い物など同様の精算機にふれる機会が増えていますので患者が使いこなせるかどうかという点においての心配は少なくなったと言えるでしょう。

精算機の導入と合わせて、オンラインでの決済という手段も時間効率の向上に役立ちます。予約システムなどにクレジットカードの登録がついているサービスがあり、患者が予約時にあらかじめカード番号を登録しておくことで、診察が終わったら受付での会計無しに、アプリやネット上で会計が終了させることができます。患者にとっては会計の待ち時間がほとんどなくなりますので、会計待ちの不満が出ることが劇的に減るでしょう。

これらの会計DXは、患者の満足度を向上させるだけでなく、スタッフの業務負担軽減にも繋がります。あわせて、ヒューマンエラーの防止にも寄与します。精算機やオンライン決済を活用した会計DXは、クリニックの時間効率とサービス品質を同時に向上させる有力な手段です。このような取り組みが、患者に選ばれるクリニックを実現するための鍵となるでしょう。

3. 診察の質向上と時間効率の質向上をダブルで実践すれば選ばれるクリニックに進化する

DXが加速する現代において、クリニック運営におけるDXの活用は、単なる選択肢ではなく必須の取り組みとなっています。診察の質と時間効率の質を向上させるために、上述のツールやしくみを積極的に導入し、患者に選ばれるクリニックを実現することが、今後の医療機関に求められる姿です。

診察の質向上においては、事前問診の活用や医療クラーク、音声をSOAP形式に変換するAIツールの導入が、医師が患者との対話に集中できる環境をつくり、より正確で信頼性の高い診療を提供する助けとなります。一方、時間効率の質向上においては、オンライン予約システムや自動精算機、オンライン決済の導入、さらに個室兼診察室の設置といった施策が、患者の「無駄や不満の時間」を削減し、快適な受診体験を提供する鍵となります。

あわせて、これらのDX施策を導入することが、患者の満足度を向上にプラスして、医師やスタッフの業務負担の軽減にも繋がります。DX化は効率化だけでなく、データ分析などにも利用できますので将来的に経営分析などにも活用できるでしょう。

DXの力を借りて診察の質と時間効率を高めることは、患者に「ここを選んでよかった」と思ってもらえるクリニックを目指すための重要なステップです。このステップを体得すれば、医療の本質である「患者に寄り添うサービス」を追求する視座も生まれ、患者に選ばれる存在を確固としたものに進化していくでしょう。

筆者プロフィール

株式会社日本経営 河村伸哉

東北大学法学部卒業後、フリーランスの期間を経て、大手飲料メーカーや通信系システム会社等のウェブサイト作成を経験し、2005年より日本経営グループにて、医療機関のマーケティングを担当。2014年12月に、医療機関向けホームページ作成システム「Wevery!」を創業。これまで培った医院のウェブ作成のノウハウをすべての利用者が使用できるクラウド型のウェブサービスで展開中。現在2500件以上の医療機関が利用している。

日本でも数少ない医療機関のマーケティングに精通したメディカルWebプロデューサーとして、著書「クリニック広報戦略の教科書」「医院ホームページの教科書」があるほか、YouTube「Wevery!チャンネル」を主催。全国で講演活動などもおこなっている。

免責事項

本資料の内容に関する一切の著作権及び利用権は日本経営に帰属するものです。また、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ無断での複製や転送を禁じます。使用するデータ及び表現等の欠落、誤謬につきましては、その責任を負いかねます。

内容は公表された厚生政策情報に基づいていますが、具体的な対策の立案及び実行はご自身の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、責任を負うものではありません。

関連セミナー

クリニック様向けオンラインセミナー

【リバイバル講演】今、考えるべき"電子カルテ導入"のすべて

\2025年11月に開催され、好評を博したセミナーが再講演決定/

「電子カルテ興味はあるけど、紙カルテでも困っていない」そんな先生にこそ知ってほしい。医療DXの推進が加速するいま、電子カルテは“先延ばしにできない選択肢”となりつつあります。本セミナーでは、「いつ導入すべきか」「紙カルテから移行すると何がどう変わるのか?」を、現場目線でわかりやすく解説。まずは“情報収集”として、お気軽にご参加ください。

- 対象:医療機関様(クリニック)

- 費用:無料

- 開催期間:

- ライブ配信

2026年2月4日(水)13:00~14:00 - アーカイブ配信:2026年2月12日(木)10:00~2026年3月12日(木)18:00

- ライブ配信

- 申込締切:2026年3月11日(水)12:00

HOPE LifeMark-TX Simple typeに関するお問い合わせ

- ご自身のパソコンで無料トライアル

- オンラインデモのご相談

-

資料請求

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

-

お電話でのお問い合わせ

0120-835-554(通話無料)富士通Japan お客様総合センター

受付時間:9時~12時、13時~17時30分(土曜日・日曜日・祝日・当社指定の休業日を除く)