授業支援システム「CoursePower」を情報基盤センターで導入 教育面でのICT活用を拡大、学生に多様な学びの環境を提供

横浜国立大学様 導入事例

授業支援システム「CoursePower」を導入し、資料配布やレポート課題の一元管理など教材の電子化を推進。授業の円滑な進行と自宅や外出先でも課題の学習や提出が行える環境を実現しています。

[ 2012年4月13日掲載 ]

| 業種: | 文教 |

|---|---|

| ソリューション: | 授業支援システム「CoursePower」 |

「マニュアルレスで積極的に使う教員、仲間の教員の補助を受け機能を絞り使い始める教員など各自の目的にあわせて口コミで利用者が増えています。システムの利便性や教育的効果への理解が自然に広がり、全教員の半数以上の方が利用しています」

2011年4月、横浜国立大学では情報基盤センターが担う研究教育用計算機システムの一部として授業支援システム「CoursePower」を導入。資料配布やレポート課題の一元管理により、教員の円滑な授業の進行と多様な学びの環境の提供を実現。その利便性と教育的効果への理解から利用者が拡大しています。

| 1 | 時間と場所にとらわれない、多様な学びの環境を提供したい | → | 自宅、外出先からいつでも資料や課題をダウンロードでき、レポートの提出もアップロードするだけ。自分のペースに合わせた学習が可能に |

|---|---|---|---|

| 2 | 授業の進行をより円滑にしたい | → | 資料配布やレポート課題の一元管理などにより教材の電子化が進み、授業の進行がより円滑に。学生と向き合う機会が増え、授業が活性化 |

| 3 | 教育面でのICT活用の拡大 | → | 利用者が増え、利便性と教育的効果への理解が広がり、目的にあわせて活用シーンもさまざまに |

導入の背景

情報基盤センターに求められる役割が変化

文明開化の発信地として独特の文化が香る横浜。その歴史的かつ地理的特性を背景に、横浜国立大学は自由な学風のもと世界をフィールドにした教育研究を推進するとともに、社会の中核となって活躍する人材の育成に力を尽くしています。

同大学では、現実の社会との関わりを重視する「実践性」、新しい試みに意欲的に取り組む「先進性」、社会に門戸を大きく開く「開放性」、グローバル化に順応する「国際性」を建学以来培われた4つの精神として掲げています。

大山 力

氏

横浜国立大学

大学院工学研究院教授

情報基盤センター長

工学博士

グローバル化が進展し社会がダイナミックに変化する中、4つの精神に基づき、同大学の目標とする「実践的学術の国際拠点」を実現するためにはICTの活用は重要です。近年、同大学の教育・研究基盤を支える情報基盤センターの役割も大きく変わってきました。「全学の教育・研究活動における情報基盤の提供はもとより、教育の側面でもっとICTの活用を推進するべく情報サービスの提供に力を入れています。2009年には、当センターを含む各部局から代表者が集まって情報化グランドデザインを策定しました。その中の重要なテーマの1つに教材の電子化も盛り込まれていました」と、同大学 情報基盤センター長 大山力氏は振り返ります。

導入の経緯

「授業の実質化」とペーパーレスを目指して

文部科学省が予習・復習の徹底など「授業の実質化」を推進するのに伴い、同大学においても教材の印刷や配布、回収などの手間が増えるとともに、学生からは「資料を配布してほしい」といったニーズが強くあったことから、紙の使用量も増大しました。こうした課題を解決し教材の電子化に向けた取り組みとして、すでに2006年に同大学では富士通の授業支援システム(LMS:Learning Management System)を導入。当初はスモールスタートで、目的も絞って運用が進められました。

「トップダウンの導入ではありませんから、教員に授業支援システムを利用してもらうことが運用のポイントになりました。まず資料配布とレポート課題の一元管理を最初のステップとしました。教材が電子化されることで授業のより円滑な進行が可能となり、ペーパーレスの推進も図れました。学生は自宅や外出先からいつでも資料や課題をダウンロードでき、レポートの提出もインターネットを通じて行えるため時間の有効活用が可能です」と、同センター 副センター長 徐浩源氏は語ります。

2011年4月、情報基盤センターが担う同大学の基幹システム「研究教育用計算機システム」のリプレースに伴い、利用者も着実に増えていることから授業支援システムはセンターの機能として組み込まれ、既存の授業支援システムの後継となる「CoursePower」が導入されました。

徐 浩源氏

横浜国立大学

情報基盤センター 副センター長

教授・工学博士

システムの概要

利便性や教育的効果への理解が広がり、利用者は全教員の半数以上に

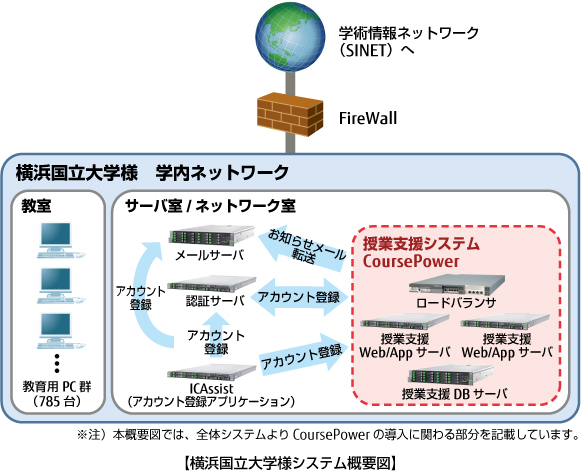

今回、「CoursePower」は情報基盤センターにおける基幹システムの一部として他システムと連携した構成のもとで稼動しています。その狙いについて徐氏はこう語ります。「まず授業支援システムの機能をセンターのサービスとして位置付けたということです。また本学は、成績から部活、ボランティアまで大学における活動のすべてを記録する学生ポートフォリオシステムの導入を検討しています。ポートフォリオの効率的な作成には授業支援システムや成績管理システムなどのデータ連携が欠かせません」。

またサポートの対応窓口は一本化されています。「担当SEの方が教育研究用システム全体を一括して担当しているため、迅速に対応していただけ本当に助かっています」と、情報基盤センター 助手 千賀恵美子氏は語ります。

スモールスタート当時は同時利用100ライセンス、今回は利用率の拡大を見据え同時利用300ライセンスに増やしました。

年2回の説明会以外に、教員の利用したいという声に同センターは随時応えていますが、「マニュアルが視覚的でとてもわかりやすく、マニュアルを見るだけで利用できてしまうケースがほとんどです」(千賀氏)。

千賀 恵美子氏

横浜国立大学

情報基盤センター

助手

「マニュアルレスで積極的に使う教員、仲間の教員の補助を受け機能を絞り使い始める教員など各自の目的にあわせて口コミで利用者が増えています。システムの利便性や教育的効果への理解が自然に広がり、全教員の半数以上の方が利用しています」(千賀氏)。

また、ログを簡単に参照できるため、その場ですぐに利用者の操作履歴が確認可能になりました。「レポートを提出したはずだが、先生には届いていないという問い合わせがときどきあります。ログの抽出がとても簡単なので、私自身で該当するログを探し出しました。その結果、学生の操作ミスだったことが判明し、先生にも柔軟に対応していただけました」(千賀氏)。

活用シーンの拡大と今後の展望

科目にあわせて使い方もさまざま、授業以外で学生と向き合う時間も創出

田名部 元成氏

横浜国立大学

大学院 国際社会科学研究科 経営学部 経営システム科学科

准教授 博士(工学)

資料配布やレポート課題の一元管理、アンケートなどの基本機能に加え、科目にあわせて使い方もさまざまに工夫されています。「経営学部にはチームをつくって仮想的に会社を経営するビジネスゲームを取り入れた授業があります。チームのメンバーの話し合いが必要ですが、それをディスカッション機能で実現してみました。実際になかなかメンバー同士が会えないときでもビジネスゲームを実施できました」と、同大学 経営学部経営システム科学科 准教授 田名部元成氏は話します。

授業支援システムを学生が利用する上ではインタラクティブな活用も大切です。「ビジネスゲームでは、ディスカッションの内容の把握とともに私自身も参加して意見を述べました。またレポート回収では、夜9時くらいに『レポートの課題を提出してね』と一斉にお知らせを発信することで締め切り前の提出率が格段にアップします。授業時間外で学生と向き合う時間を少しでも創れるメリットは大きいですね」(田名部氏)。

「CoursePower」では現場の声を大切にし製品に反映しています。2012年の春にはスマートフォン画面への最適化が図られます。「学生にとって携帯電話はいつも一緒にいる存在です。学生が利用するデバイスへの対応は今後も重要です」(田名部氏)。

2011年、授業支援システムを利用する講義数や利用者数も順調に増え、ライセンスの追加を現在検討中です。「次期システムの更新も見据えながらライセンスの増加を考えることは課題の1つです。富士通には授業支援システムも含めて研究教育用計算機システムの安定稼働とともに、本学のキャンパスICTの発展に今後もご協力をお願いします」と、大山氏は語ります。

富士通は、これからも「CoursePower」に大学のご要望を取り入れ、多様な学びの環境の提供に貢献してまいります。

| 本部所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-1 |

|---|---|

| 学部 | 教育人間科学部、経済学部、経営学部、理工学部 |

| 創立 | 1876年、横浜師範学校開校 |

| 大学設置 | 1949年、横浜国立大学、誕生 |

| 学生数 | 大学7,610名、大学院2,573名 |

| ホームページ |

横浜国立大学 ホームページ |

【ご紹介した製品】

【導入事例(PDF版)】

-

横浜国立大学様 (1.20MB / A4・2ページ)

横浜国立大学様 (1.20MB / A4・2ページ)

本事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は掲載日現在のものであり、このページの閲覧時には変更されている可能性があることをご了承ください。

大学向け教育・研究ソリューションに関するお問い合わせ

Webでのお問い合わせ

-

お問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

お電話でのお問い合わせ

-

0120-835-554(通話無料)

富士通Japan株式会社(お客様総合センター)

受付時間 9時~12時、13時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)