株式会社アイ・ティ・アール

会長/エグゼクティブ・アナリスト 内山悟志 氏

デジタル時代におけるIT部門の新たな役割とは

社会や産業のデジタル化が急速に進行しており、あらゆる業界に大きな影響を及ぼしています。デジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性を認識する多くの企業が様々な取り組みを開始する中、企業内のIT専門家集団であるIT部門にも新たな役割を担うことが期待されています。IT人材不足が深刻化する中、社内のIT部門という責務を果たしながら、いかにデジタル時代のニーズに応えていくか、様々な角度から考察します。

株式会社アイ・ティ・アール

株式会社アイ・ティ・アール

会長/エグゼクティブ・アナリスト 内山悟志 氏

デジタル化の第2の波動がもたらす衝撃

デジタル技術やその活用を前提とした新たなビジネスモデルによって、既存企業の優位性や従来の業界構造を破壊する現象である「デジタルディスラプション」。その第一波が押し寄せたのは、主力の製品・サービスやその取引プロセスのデジタル化が容易に行える領域でした。製品やサービスそのものがデジタルに置き換えられたハイテク業界や通信業界、ニュースや音楽などのコンテンツがデジタルメディアを介して提供されるようになったメディアおよびエンターテインメント業界、取引がオンライン化された小売業や金融サービスなど、それぞれ業界のビジネスモデルが大きく変わりました。

そして今、製品・サービスのみならず、ビジネスモデルやプロセス、バリューチェーンをも飲み込む第二波が、B2B企業を含むあらゆる業界に波及しています。第二波の特徴は、従来のバリューチェーンを破壊(アンバンドル)し、異なる組み合わせによってエコシステムを形成し、新たな顧客価値や市場を創出することです。銀行業と小売業、通信業とヘルスケアなど業種を問わない融合が発生し、プラットフォーマーと呼ばれるデジタル勢力が業界をまたいだ事業を展開しています。従来の業種の境目を曖昧にするビッグウェーブを回避することはもはやできません。

テクノロジーの進化が業界を破壊し、従来の仕事を奪ってきた歴史はこれまでも繰り返されてきました。しかし、現在の「デジタル」という言葉で表現される変化は、時間の単位がこれまでとは大きく異なります。

例えば、新しい技術が誕生し50%以上の人々が使用するまでの年数を比較した場合、自動車は80年以上、テレビは30年を要したのに対し、インターネットは20年未満、携帯電話は10年、スマートフォンに至っては5年もかかっていません。

こうした物理的なモノの普及や進展もさることながら、モノを使ったビジネスや暮らしの変化はさらに速いスピードで広がっています。店舗に行かずにネットで買い物をする、音楽をダウンロードして聞く、辞書を引かずにスマートフォンで検索するといった私たちの行動の変化は、知らず知らずのうちに急速に浸透しています。さらに、InstagramやYouTubeの情報やコンテンツは一瞬にして世界中を駆け巡ります。インターネットやスマートフォンなどの物理的なモノの普及が基盤となって、その上で新しいビジネスやサービスの迅速な展開、さらにそれらを使った体験が瞬く間に共有されて伝わっていくのです。

企業の対応にも迅速性が求められます。これまでは、既存の事業で培った強みを維持しつつ、新たな価値観や行動様式を、時間をかけて身に付けていくことができましたが、デジタル時代ではそのような時間的な余裕はないのです。

DXに向けた組織体制には大きく3つの形態

多くの企業ではDXの重要性を認識し、様々な取り組みを開始しており、DXに向けた組織体制を整備する動きも活発化しています。DXを推進する組織体制には、大きく3つの形態があります。1つめは、ITの専門家集団であるIT部門が機能を拡張して、DXの推進を担うという形態です。2つめは、デジタル変革を起こすビジネスの最前線に立つ事業部門が主導し、それをIT部門が支援するという形態です。3つめは、DXを推進する専門組織を設置するという形態です。これはかつて、インターネットの普及により電子商取引が注目された際に、銀行や小売業などでEビジネス推進室といった組織を設置した動きと同様のアプローチと言えます。

これらのどの形態が良くて、どれが悪いというものではありません。ビジネスとITとの関連性や業種によっても適合する形態は異なります。しかし、社内各部門から精鋭を集めたタスクフォースを結成するなどの取り組みにおいて、推進メンバーが従来業務との兼務である場合は、メンバーが多忙である、権限が与えられていない、既存事業部門の協力が得られないなど、様々な理由によって活動が停滞する状況が散見されます。

やはり、兼任のタスクフォースが継続的な成果を生み出していくことは非常に難しいことです。また正式な組織でなければ他部門を巻き込んだり、社内のリソースを自由に活用したりすることも困難です。DXに本腰を入れて取り組んでいくためには、正式な組織体制が必要であり、専任のスタッフを置き、明確なミッションや目標を持たせることが重要です。

DXに関わるシステムの特徴とは

IT部門のDXにおける役割を考える前に、その前提としてまずはDXに関わるシステムの特徴について整理しておきましょう。ここでは、議論をシンプルにするために、あえて従来のシステムをSoR(Systems of Record)、DXのためのシステムをSoE(Systems of Engagement)と表現することとします。

従来の一般的な業務システム(SoR)は、事前に要件を確定し、既知で成熟した技術を活用することが多いという特徴があります。また、システムのライフサイクルが比較的長く、開発途中や稼働後に機能要件や適用技術が大きく変わることが少ないため、ユーザー企業とSIベンダーなど外部企業との役割分担の明確化により、一括委託やアウトソーシングがしやすい傾向があります。一方で、DXに関わるシステム(SoE)は、要件と技術の両面で不確定要素が多く、試行錯誤を繰り返しながら実装していく必要があるため、機動性と柔軟な対応の観点から内製化および自社運営が適していると考えられます。

IT部門にもDX推進部門にも最悪のシナリオ

多くの企業において、主にSoR(既存事業を支える社内業務システムやITインフラ)の企画・開発・運用を担うIT部門は、決して人的余力が豊富にあるとは言えません。従来のSoRに要する業務を効率化することで人的リソースを創出し、その分をDXに振り向けるべきという言説は間違ってはいませんが、言葉で言うほど容易ではありません。また、現存するIT部門のスタッフは、SoRの企画・開発・運用の経験や知見を豊富に持っています。しかしその一方でSoEに関するスキルは不足していると言わざるを得ません。

このように、IT部門がDXプロジェクトに人員を振り向けることが難しく、かつ適合するスキルが不足しているという状況下で、企業がDXを推進しようとすると、どのようなことが起こるでしょうか。DX推進組織や事業部門は、DXに関わるシステム構築や技術を採用する際、IT部門に頼ることを避け、外部のコンサルティング企業やITベンダーの力を借りる道を選択することになります。もちろん、DX推進において必要に応じた外部支援の活用は決して悪いことではありません。しかし、全社でDXを推進していく中で、IT部門が蚊帳の外に置かれた状態では、以下のような問題に直面することが懸念されます。

- 各事業部門などでDXが独自に進められた結果、互いの連携や相乗効果を期待できず、重複投資や同じ失敗の繰り返しといった問題が生じる

- 既存システムとの連携性や全体的なアーキテクチャが考慮されないシステムが乱立し、システム全体の複雑性の増長、運用負荷の増大といった課題が深刻化する

- IT部門が知らないところで、様々な技術や製品が導入されるため、ガバナンスやセキュリティの懸念が高まる

- 本番稼働の直前になってIT部門にシステム運用が任されるケースでは、準備が間に合わない

最も重大な問題は、一括委託やアウトソーシングが可能なSoRに関わる業務だけが社内に残り、内製化が適しているSoE案件の外部依存度が高まるというミスマッチな現象を引き起こすことです。結果としてIT部門は現行業務から抜け出せず、社内にSoEの企画・開発・運用に関するノウハウも蓄積されません。これは、IT部門にとっても、DX推進部門にとっても、そして企業全体の継続的な競争力の観点からも最悪のシナリオと言えます。

IT部門がDXの推進主体となるために必要なこと

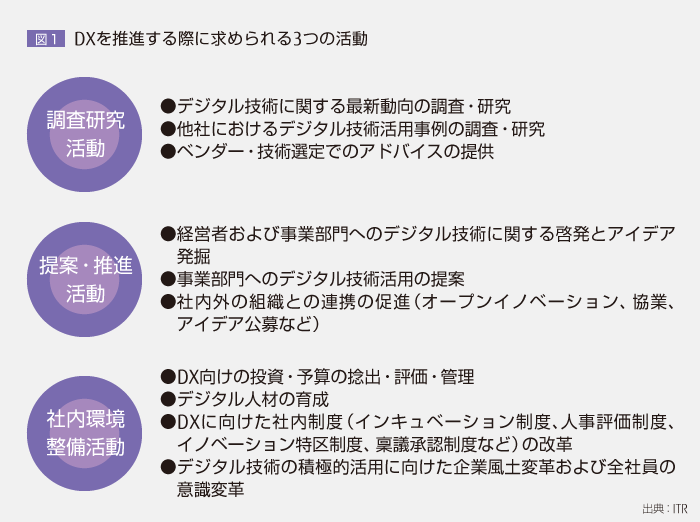

それでは、まずIT部門が推進主体となって企業全体のDXを推進していく場合を考えてみましょう。DXの推進には、調査研究活動、提案・推進活動、社内環境整備活動の3つの活動が必要と考えられます(図1)。

調査研究活動

DXを推進する組織は、調査研究(R&D)の役割を担うことが期待されます。先進事例、技術動向、市場動向、標準化に関する趨勢などITやデジタル技術に関する調査研究だけでなく、自社が所属している業界の動向、社会・産業全般の動向、市場や顧客の動向など幅広い分野に対してアンテナを張り巡らせることが求められます。また、事業部門が独自に推進するDXプロジェクトに対しては、調査研究活動の結果をもとにベンダーや技術の選定において専門家としてのアドバイスの提供も重要な任務となるでしょう。

提案・推進活動

具体的なDX推進の中心となる提案・推進活動は、能動的に社内に働きかけるものです。調査研究活動で得た知見をもとに、経営者や事業部門に対して気づきを与える啓発的な情報発信を行ったり、ビジネスにおけるデジタル活用の適用可能性を模索したりします。AIやIoTといった先進技術の活用機会を発見し、ビジネス現場に提案することも考えられます。また、ハッカソン/アイデアソンの開催、ベンチャー企業との協業、ITベンダーとのPoC(コンセプト検証)の実施など、外部との連携を促進することも有効な活動と言えます。

社内環境整備活動

多くの企業では、DX推進に対する環境が十分に整っているとは言い難い状況です。DXを具現化していくためには、社内のリソース(人、モノ、金)を確保し、動かしていかなければなりません。そのための制度や体制が確立していない場合は、組織変革をしながらDXを推し進めていく必要があります。また、DXに対する意識や企業風土を醸成することも重要な活動となるでしょう。多くの企業にとって、デジタル人材の確保と育成は重要な課題となっており、DX推進組織内の人材だけでなく、会社全体のデジタル・リテラシーの向上も重要なテーマとなります。

もちろん、すべての活動を短期間で立ち上げることは困難です。初期段階にこれらのどの活動を中心に据えるか、優先順位の検討が推奨されます。

DXの側面的支援を行うIT部門の役割

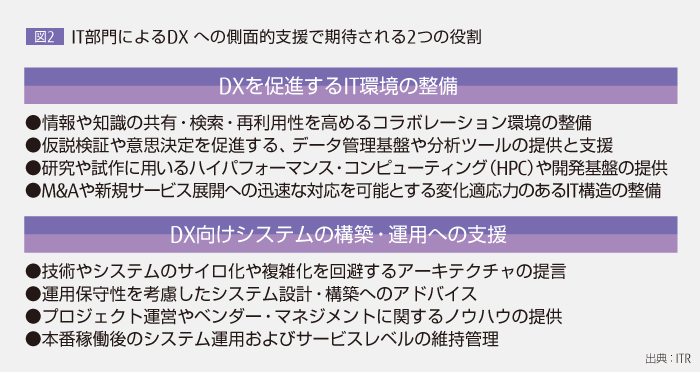

DXを推進する専門組織を設置したり、事業部門が中心となってDXを推進したりする場合、IT部門は側面的な支援を提供することになるでしょう。その際の役割として、「DXを促進するIT環境の整備」と「DX向けシステムの構築・運用への支援」の2つが期待されていると考えられます(図2)。

DXを促進するIT環境の整備

ITやデジタル技術を活用した変革を実現するためには、社内ユーザーの知的創造活動が円滑に行われることが重要となります。創造的なアイデアが生まれやすい、協調的な作業を行いやすい、データや情報を高度に分析・活用できるといった環境の整備が必要です。これらの環境整備は、これまでもIT部門が取り組んできましたが、より一層推し進めることがDXの促進には求められます。ITインフラや基幹業務システムなど従来から提供してきたIT基盤が、柔軟な外部連携や新規サービスの展開における足かせとならないよう、変化適応力のあるシステムへとモダナイズを図っていくことが重要な任務となるでしょう。

DX向けシステムの構築・運用への支援

事業部門や専門組織が推進するDX案件では、早期立ち上げが重要であり、事業の成長に応じて変更や拡張が繰り返されます。また、開始当初はそれほど性能や安定稼働が強く求められませんが、次第に運用要件が厳しくなることも珍しくありません。DX案件は、社内システムとは異なり事業活動に直結しており、顧客や取引先に影響を及ぼすため、事業の本格化に伴い堅牢で安定的な運用が要求されるためです。本番運用では、技術標準、セキュリティ、共通化・共有化・統一による全体最適化や運用保守性などを考慮する必要が生じ、アーキテクチャ指向や運用視点などIT部門が培ったノウハウが必要となります。

これからのIT部門に求められる二刀流

これまで述べたようにDX推進において、従来のIT部門の経験やノウハウが役立つ場面もありますが、基本的なスタンスや意識を大きく転換しなければならない点も多いと言えます。新たに身に付けなければならないスキルもあります。

例えば、DX推進におけるプロジェクト運営やシステム開発では、綿密な計画に基づいて確実に遂行するPDCAサイクルではなく、OODAループ(監視:Observe-情勢判断:Orient-意思決定:Decide-行動:Act)を素早く繰り返すことが有効となります。また構築・運用するシステムも、事実を正確に記録することが重要なSoR(Systems of Record)ではなく、事前の定義よりも変化に対する即応性や柔軟性を重視するSoE(Systems of Engagement)が多くなります。従来のIT業務を確実に遂行しつつ、DXを推進または支援していくためには、IT部門は二刀流を身に付けなければならないということです。

IT部門がDX推進の主体ではなく側面から支援する立場であっても、OODAループやSoEに対応したスキルは求められるため、IT部門人材の一部に対し、人事ローテーション、育成、採用、意識改革などを図っていくことが望まれます。二刀流は、個々人が身に付ける必要はなく、役割分担により組織で対応していく観点が大切です。IT部門のすべての人材がDX推進に適任であるとは言い難いですが、社内のどの部門よりも適性・素養を持つ人材の割合は高いのではないでしょうか。IT部門がDX推進において蚊帳の外とならないためには、まずはどのようなスタンスで臨むのかについて明確な方針を示すことが重要です。

人員余力をいかに創り出すか

先述のようにSoRを担うIT部門には、豊富な人的余力も、DX推進やSoEに対する経験・スキルも十分に持っているとは言えません。また日本企業のIT部門人員は、欧米企業と比べて少ない傾向にある中で、IT人材の争奪戦が始まっており、一般的なユーザー企業がIT人材を拡充し、DX推進のための人員余力を創り出すことは至難の業と言わざるを得ません。

社内人材を再教育し、DXに振り向けることは重要な取り組みですが、それには時間と労力を要します。また、長期的な視点で考えると、従来の業務プロセスやシステムを抜本的に見直して、システム運用やアプリケーション保守に費やしている時間と労力を削減することは重要です。しかし、業務・システムの最適化の推進を検討するにあたっても一時的に人員の増強が必要となります。したがって、業務・システムの最適化を視野に入れつつも、先行して従来のIT関連業務の外部化を一層進めることが推奨されます(図3)。

外部化や業務・システムの最適化では、外部専門家の力を借りることも念頭に置くべきです。まずは、IT部門の業務を今一度見直し、外部化できる業務を徹底的に洗い出し、外部化によって創出された人員余力を業務・システムの最適化の検討に振り向けます。こうした地道な取り組みによって人員余力を創出し、DXに対応する人材を次第に増やしていくことが重要です。デジタル化に向けた取り組みは、デジタルジャーニーと称されるように長く終わりのない旅です。外部の力を必要に応じて借りながら、最終的には自社のDXを手の内化(内製化)していくことが目指すべき姿ではないでしょうか。