クラウド運用管理

DX実現に向けたクラウド連携の課題と解決策~Fujitsu Workload Operations Integratorによるサービスオーケストレーション~

ビジネスインパクトの向上を狙い各企業が取り組むDX、効率的かつ持続的に実現するにはクラウド活用が欠かせません。

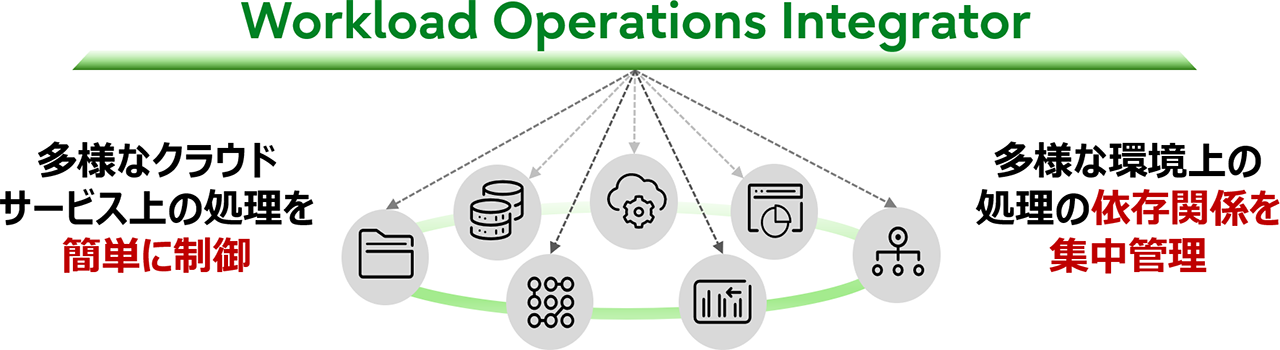

クラウド活用において、複数のクラウドや多様なシステム上の処理を制御し、依存関係の把握が安定稼働の基盤となります。本記事では、クラウド活用の安定稼働の実現に向けた検討ポイントの解説と、それを簡単に実現するFujitsu Workload Operations Integratorをご紹介します。

1. DX時代のシステム連携 - クラウド活用の壁を越えてビジネスインパクトを最大化するには

1.1 DX推進の成否を握る「クラウド活用」

近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)は企業が生き残るための必須戦略となっています。競争の激化、顧客ニーズの多様化の中、企業は優位性を確立するために新しい技術を積極的に取り入れ、既存のビジネスモデルを大胆に変革し、顧客体験を劇的に向上させる必要があります。そのDXを推進する上で、クラウドの活用は不可欠な要素となっています。クラウドの利用率は年々増加しており、理由は明確です。クラウド(PaaS/SaaS)が提供するコスト最適化やリソースのスケーラビリティといったメリットが、DXが目指す業務効率化、ビジネスアジリティ向上、そして顧客満足度向上に直結するからです。

1.2 ビジネスインパクト最大化にむけて企業・組織が取り組む「クラウド活用」

クラウド活用はもはや当たり前。その時流に沿って企業や組織は業務最適化(業務効率化やビジネスアジリティ向上や顧客満足度向上等)のために、多様なクラウド(例:基幹業務システムにAzure、ECサイト構築にAWS等)を組み合わせて活用する傾向にあります。例えば、小売業のオムニチャネル戦略では、ECサイト、ERP、POSシステムなどの基幹システムや関連システムをクラウド上で連携・制御することで、顧客はどのチャネルからアクセスしても、一貫した、シームレスな体験を得ることができます。

しかし、これらのシステムが複雑に絡み合うことで、障害発生時の原因特定が困難になったり、システム改修に多大なコストと時間を要したりするリスクも存在します。

2. クラウド連携の鍵は「制御」と「可視化」

前章で、DX推進におけるクラウド活用の重要性とそれに伴うリスクについて解説しました。クラウドを効果的に活用するには、複数のクラウドやシステムを連携させるだけでなく、クラウド上の処理の制御やシステム間の処理の依存関係の管理等、様々なポイントを検討することが重要です。

これらの検討ポイントを曖昧にしたままクラウド活用・連携をしてしまうと、クラウドの導入目的である、業務効率化、ビジネスアジリティ向上、顧客満足度向上を得られない可能性があります。

2.1 クラウド上の処理の制御

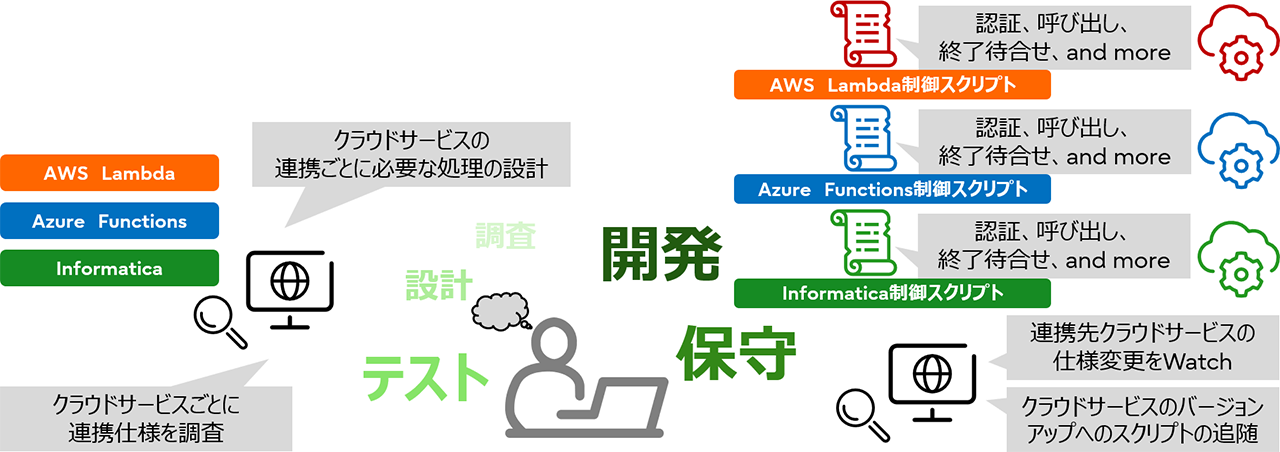

クラウドを外部から操作するには、各クラウドが提供するREST APIを利用するケースが一般的です。しかし、このREST APIを活用した連携制御は簡単そうに見えて、多くの落とし穴が潜んでいます。

REST APIを活用したクラウド制御で検討すべきポイントの一例は、以下のとおりです。

- 認証方式:クラウドごとに異なる方式に対応する必要。

- 処理の呼び出し:API仕様を理解し、適切なパラメータを設定する必要。

- 終了待合せ:処理完了を判断する方法を選択する必要。

これらのポイントに対する必要手順やAPI仕様はクラウドごとに異なるため、個別に制御スクリプトを作り込む必要があります。また、DXを進める中で新しいクラウドの追加やAPI仕様の変更が発生するたびに、API仕様の調査、制御スクリプトの開発・保守といった作業が必要となります。

そのため、ビジネス拡大や業務変革を行うために連携先クラウドを増やせば増やすほど、設計、開発、保守にかかる工数・コストが増大しデリバリーが遅延してしまうため、クラウドを活用しても、業務効率化、ビジネスアジリティの向上の阻害を招いてしまいます。

2.2 システム間の処理の依存関係の可視化

システム全体を見ると別の検討ポイントも存在します。それが、システム間の処理の依存関係の管理・可視化です。

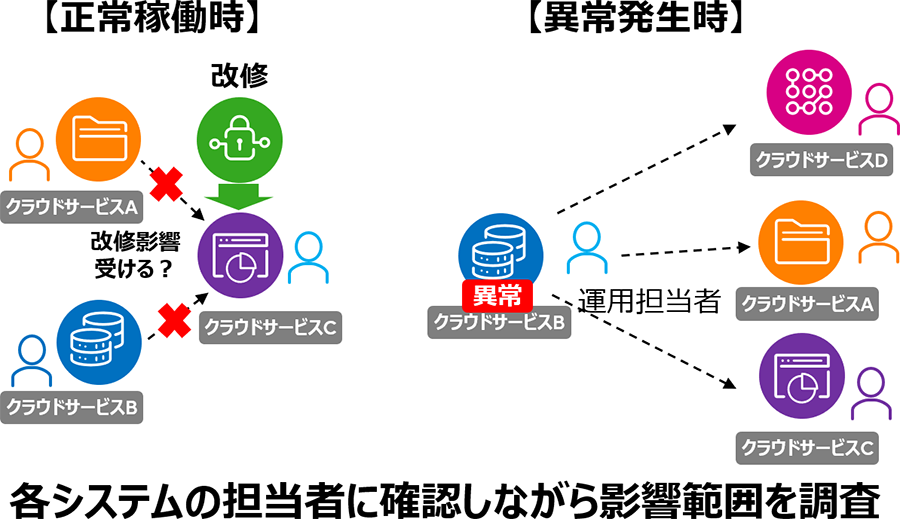

クラウドサービスを活用したシステム構成を設計し、本番運用を開始した後にも、ビジネス環境の急激な変化に対応するために、システムの構成要素の置き換えや構成の改修が発生することは少なくありません。

この際、置き換え/改修対象以外のシステムにも影響が及ぶ可能性があります。例えば、API仕様変更により、旧システムへの呼び出し処理がエラーとなり、サービス停止に繋がるケースが考えられます。

影響範囲の網羅的な確認は、システム数が増えるほど工数とコストが増大し、迅速なビジネス対応を阻害します。結果として、DXの目的であるビジネスアジリティ向上が困難になる可能性があります。

また、システムで異常が発生した場合にも懸念が発生します。

各システムで処理を管理していると、あるシステムでの処理に異常が発生した際、どのシステムのどの処理に影響を及ぼしているかを迅速に特定することは困難です。

その結果、影響範囲調査が長期化し、障害復旧の遅延により顧客満足度の低下につながる可能性があります。

3. クラウド連携の課題はWorkload Operations Integratorにお任せ

前章では、クラウド連携における悩みである、複雑化する処理制御と見えにくいシステム間依存関係について触れました。もし、これらの課題に頭を抱えているなら、Workload Operations Integratorがその解決の糸口となるかもしれません。

3.1 Workload Operations Integratorについて

Workload Operations Integrator は、制御に必要な処理の共通化や処理の関係性の一元管理を実現するSaaS型のオーケストレーションサービスとして、複数のサービス・システム間の連携処理を制御・管理します。

Workload Operations Integratorの特徴

- 連携制御の処理を共通化した仕組み(特許出願済)をアダプターとして利用することでクラウド上の処理を制御するための開発を大幅短縮、ビジネスアジリティ向上と業務効率化を実現!

- システム間の処理の依存関係の管理・可視化及び、インシデント対応の自動化の仕組み(特許出願済)により、迅速な復旧と安定稼働を実現し顧客満足度を向上!

Workload Operations Integratorについてより詳しく知りたい方は以下をご参照ください。

4. まとめ

Workload Operations Integratorは、複雑化するシステム連携をシンプルにし、DX推進を加速させるソリューションです。クラウド連携アダプターによる開発効率の向上、システム連携状況の一元管理による迅速な障害対応など、DX推進を支える様々な仕組みを提供します。

5. より詳しい情報をご希望の方

より詳しい情報をご希望の方は、以下をご活用、お問い合わせください。

セミナー動画

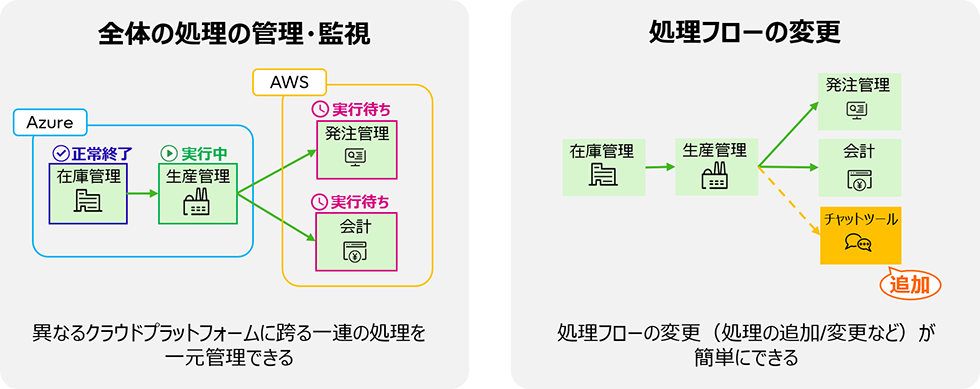

クラウド連携の課題と解決策について、より詳細な解説やWorkload Operations Integratorの利用シナリオ(複数のクラウドにまたがるシステム全体の処理の管理・監視の仕方や、処理フローの改修等)を基にしたデモンストレーションを実施したセミナー動画をご覧いただけます。

サービスのご紹介

Workload Operations Integratorについてより詳しく知りたい方は以下をご参照ください。

-

備考:Microsoft Azureの製品名は、Microsoft Corporationまたはその関連会社の商標です。AWS(Amazon Web Services)の製品名は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。Informaticaの製品名は、Informatica Inc. またはその関連会社の商標です。

また、本文および図表中に記載されている会社名、システム名、製品名、サービス名などには必ずしも「TM」、「®」を付記しておりません。

本コンテンツに関するお問い合わせ

Webでのお問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。