長野県教育委員会 様

学習データの蓄積・分析により、生徒の学びを可視化。データに基づく探究型学習の「学習・指導モデル」構築を目指す

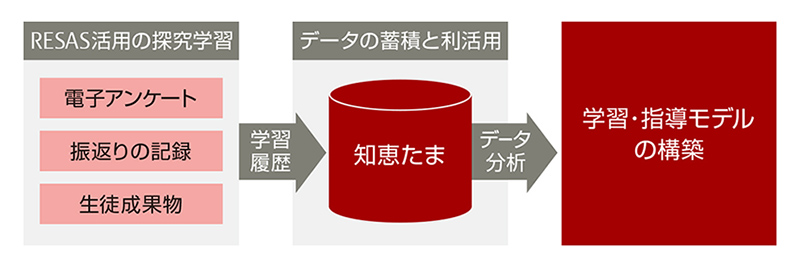

新しい時代に適用できる人材育成に向けて学校教育改革が急務となっている。長野県は、探究型学習を中心に、県立高校の教育改革に取り組んでいる。しかし、探究型学習は、テストなどで学習の進捗を把握できないため、生徒一人ひとりに合わせた指導が難しい。そこで、長野県松本県ケ丘高等学校では、富士通の「知恵たま」と「デジタルワークシート」を活用して、授業毎の成果物とアンケートを蓄積し、効率的な指導につなげる取り組みを実施。長野県教育委員会は、同校などモデル校で蓄積された学習履歴データを分析することで、データに基づく「学習・指導モデル」「学習評価モデル」を構築し、全県立高校へ展開していく予定だ。

- 課題探究型学習は学習の進捗が見えづらく評価が困難

- 効果ICTの活用により生徒一人ひとりの学びを可視化

- 課題生徒自らが課題の設定が難しい

- 効果ICTによりデータ活用が容易になり課題を見つけやすい

- 課題ICTを活用した授業計画や運営は教職員だけでは困難

- 効果富士通のサポートにより新たな教育モデルを構築

背景

自ら学び考える力の育成に向けて

探究型学習に取り組む

文部科学省は、2017年新たな学習指導要領「生きる力」を告示した。その中で特に求められているのが、「主体的・対話的で深い学び」である。文部科学省は、新指導要領についての基本的な考え方として「基礎・基本を徹底し、自ら学び自ら考える力などを育成することにより、[確かな学力]をはぐくみ、豊かな人間性やたくましく生きるための健康や体力なども含め、どのように社会が変化しても必要なものとなる[生きる力]の育成を進めること」が重要としており、従来の講義中心の学びから主体的な学びへと質的転換を図るとしている。そして、主体的な学びの手法として注目されているのが、探究型学習である。探究型学習は、「課題の設定」から「情報の収集」、「整理・分析」、「まとめ・表現」という問題解決的な活動を繰り返しすることで、学習への意欲を高め、知識と思考力をバランスよく身に付けていく学習方法で、その実現に向けて多くの学校現場でさまざまな取り組みが進められている。

このような流れを受けて、長野県では、生徒が主体性を持って学力向上に取り組む学びの改革を、「信州学」を核にして取り組んでいる。信州学は、生徒の暮らす信州を題材に、地域の将来についての課題を見つけ、解決策を立案するという、地域に根ざした探究型学習であり、それぞれの学校ごとに工夫をこらして実施している。

長野県教育員会事務局 教学指導課 教育主幹兼高校教育指導係長 斉藤則章氏は、「地域でのフィールドワークや地域の人に話を聞くといった活動だけでなく、グローバルな視点から信州を考えるようなことも含めた幅広い学びを、各学校の実情に合わせて取り組んでいます」と語っている。

長野県教育員会事務局

長野県教育員会事務局教学指導課

教育主幹

兼高校教育指導係長

斉藤 則章 氏

長野県

長野県松本県ケ丘高等学校

学校長

永原 経明 氏

長野県

長野県松本県ケ丘高等学校

教諭(物理/地学)

中谷 幸裕 氏

経緯

学習効果の高い探究型学習

課題は学習過程の見える化

まず、モデル校として信州学に取り組んだ1校が、松本県ケ丘高等学校だ。同校では、地域創生の取り組みを情報面から支援するために、経済産業省と内閣官房(まち・ひと・しごと創生本部事務局)が提供する地域経済に関するビッグデータ「RESAS(地域経済分析システム)」を活用した「RESAS探究型学習モデル」の実証研究プロジェクトに富士通と共同で取り組んだ。長野県松本県ケ丘高等学校 校長 永原経明氏は、「ICTを活用した学習の経験が少なく不安もありましたが、専門的なサポートを得られたので、従来より授業の質を高められたと感じています」と語る。

結果、「地方創生☆政策アイデアコンテスト 2016」で、同校の1年生2名が応募した「長野県の負のスパイラル大問題!! 「昆虫食」で解決します!」が、最優秀賞である地方創生担当大臣賞を受賞。その高い教育効果が評価され、2017年度長野県教育委員会は、さらに探究型学習を展開するため、同校を含む県立高校13校でRESASを活用した探究型学習を実施することにした。

一方で、探究型学習は、従来型の学習と異なり、テストなどで生徒の学習の進捗を確認できないため、生徒がどんなことを考え悩んでいたのか、どのような新しい気づきがあったのかなどを捉えることが難しいという課題があった。そこで、松本県ケ丘高等学校を含む2校では、ICTを活用して探究学習の過程を見える化していく取り組みも始まった。

ポイント

個々の生徒の学びを可視化

支援員のサポートで先生の負担も軽減

松本県ケ丘高等学校では、2017年度から1人1台のタブレットを使い信州学の授業を進めている。そこで、富士通の学習情報活用ツール「知恵たま」とクラウド型デジタル教材「デジタルワークシート」を活用している。

「知恵たま」では、生徒が授業で作成したプレゼンテーションデータなどの成果物を授業時間毎に保存。生徒は授業が始まると、前回知恵たまに保存したデータを呼び出し、前回の続きを行うことができる。授業中は、課題テーマ毎に個人やグループに分かれて議論や情報の収集、PowerPointでの発表資料の作成などを実施。先生は教室を回りながら、アドバイスをしたり質問に答えたりしている。生徒のタブレットに表示されている画面は、リアルタイムに教室前方のスクリーンに映し出される。その中で、たとえば先生がこの視点はおもしろいと思えば、その画面を拡大し全員に見せて共有することも可能だ。

一方のデジタルワークシートは、授業毎のアンケートに活用。生徒がその日何を学習し、どう感じたかなどを授業毎に記録している。長野県松本県ケ丘高等学校 教諭(物理/地学) 中谷幸裕氏は、「毎回データが残るので変化を見ることができ、指導がしやすくなりました。こういう声掛けをした結果、生徒がどう反応したかも確認できるので、より効果的な指導につながります。それにアンケート結果を加えて見ることで、生徒の評価や指導がより的確になると思います」と、資料の変遷と生徒自身の反応をマッチングする意義を語っている。

授業中のICTの活用にあたっては、富士通の支援員がサポートしている。中谷氏は、「生徒40人に対して教師は1人なので、教師が1人の生徒のパソコンの不具合にかかりきりになってしまうと、他の生徒への指導ができなくなります。そういうトラブルに対応してもらえるので、非常に助かっています」と語っている。

効果と今後の展望

データに基づく学習・指導モデルを構築

全県立高校への展開を目指す

中谷氏は、「生徒たちは能動的に学習に取り組んでいますし、情報を集め見極める力がついてきていると感じます。一方的な授業と異なり、生徒の新しい面が発見できるようになりました」と評価している。

永原氏は、「探究学習は学生や保護者からの注目も高く、入学希望者も増えています。今は試行錯誤で取り組んでいるところもあるので、授業の成果物やアンケート結果をみながら、効果の高い授業にしていきたいですね」と意欲を語る。長野県教育委員会は、RESASを活用した探究学習を他の県立高校にも横展開していく予定だ。そのために、松本県ケ丘高校を含むモデル校で収集したデータをベースに、教員の指導や授業の進め方、評価の方法などのモデル化に富士通とともに取り組んでいる。斉藤氏は、「探究型学習にICTを使うことは効果的だということは見えてきました。来年度に向けて、モデル校で蓄積した学習履歴データを分析して、データに基づいて、生徒一人ひとりに応じた指導や生徒の学習を評価していける『学習・指導モデル』と『学習評価モデル』を確立し、県内の他校に展開していきたい」と語った。

長野県教育委員会 様

| 所在地 | 長野市南長野幅下692-2 |

|---|---|

| 代表者 | 教育長 原山 隆一 |

| ホームページ | http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/ |

| 概要 | 長野県教育委員会は、2013年から県立高校改革に着手し、2017年3月に「学びの改革 基本構想」を策定した。そこでは、生徒一人ひとりが「新たな社会を創造する力」を身に付けるため、受動的に知識を蓄える従来の学びから、主体的に人生を切り拓くための学びへと変革するとしている。入学者選抜制度の改革や高校再編を含め、地域の声を聞きながら2030年を目標に時代に即した教育へと改革を進めていく。 |

[2018年3月掲載]

本事例に関するお問い合わせ

-

入力フォームへ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

-

富士通コンタクトライン (総合窓口)0120-933-200(通話無料)

受付時間:平日9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)