「支える」技術

量子コンピュータ(量子ビットチップ編)

超伝導量子コンピュータの心臓部!量子ビットチップの

秘密を徹底解剖

最終更新日 2025年8月29日

もくじ

超伝導量子ビットチップ:その構造と役割を探る!

- 量子ビットを包む秘密の筒、その全貌とは?

- 量子ビットチップを拡大するとどうなる?

- ジョセフソン接合って?

- マイクロ波?その役割って?

- 量子ビットの状態を読み出すための線が曲がってるのはなぜ?

(読み出し共振器の役割と形状) - 量子ビットチップの「黒い点々」は何?

最新技術の結晶:256量子ビット超伝導量子コンピュータへの挑戦

- *本講座での量子ビットチップとは、超伝導量子ビットチップを意味しています

量子ビットチップを包む秘密の筒、その全貌とは?

はい!

君たちは、実際の装置を間近で見たことはありませんよね?

はい、残念ながらありません。ネットで写真を見ただけです。

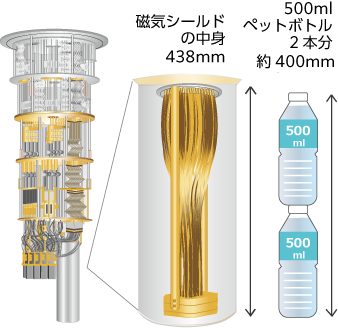

そうですよね。では、その写真からでもかまいません。特に量子ビットチップが入っている磁気シールドの中身って、どれくらいの大きさかイメージできますか?

うーん・・・。高さが438mmってことですが、正直、思ったより大きくないんだな、って感じました。もっと巨大なものを想像しちゃってたし・・。

そうですね。まさにその通りで、意外にコンパクトなんです。だいたい500mlペットボトルの高さ2本分(約400mm)より、少し高いくらいのイメージですね。(※ペットボトルの形状によって多少異なります)

なるほど!そう聞くと、すごくイメージしやすいです。ところで、磁気シールドの中に入っている同軸ケーブルの束の形がおもしろいですね。なんでケーブルの束の片側だけが膨らんでいるんですか?

それは上部に、磁気シールドの内側と外側を繋ぐ延長コネクタがあるからなんです。そのコネクタがケーブル本体よりも一回り大きいため、どうしてもケーブル同士の間隔が広くなってしまうんです。

なるほど、量子ビットチップがあるパッケージは小さいから、どうしても上部が膨らんでしまうんですね。おもしろい!

量子ビットチップを拡大するとどうなる?

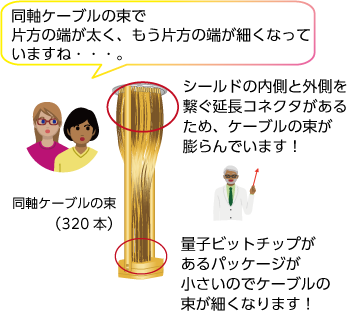

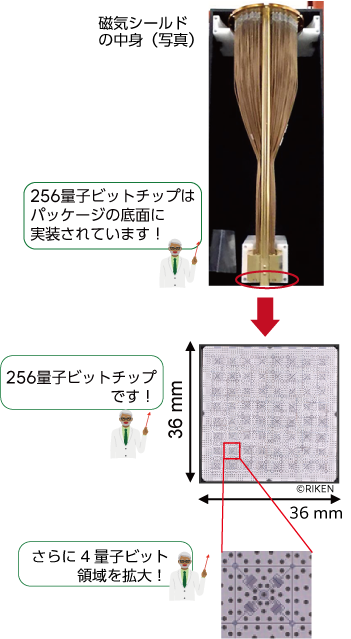

さて、次は量子コンピュータの心臓部、量子ビットチップについて詳しく見ていきましょう。

はい!どんな風になっているのか、すごく楽しみです!

最下部のパッケージの底面に、今回主役である量子ビットチップが搭載されています。そして、チップを良く見ると、規則正しく碁盤の目のように、直径約1mmの同心円が並んでいるのがわかります。この一つ一つの同心円が、量子ビットとして機能するんです。

わあ、すごい!256量子ビットチップだったら、256個の同心円があるってことですね!ところで、各量子ビットの同心円の内側と外側をつなぐヒゲのようなものが見えますね。あれは何ですか?何か特別な意味があるんですか?

いいところに気がつきましたね!それは、「ジョセフソン接合」と呼ばれていて、量子ビットが量子ビットたる所以、と言えるくらい重要な役割を担っているんです。次の章で説明しますね。

難しそうですが、説明をお願いします!

ジョセフソン接合って?

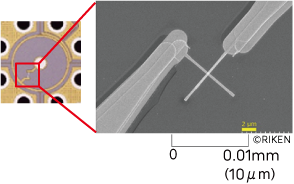

それでは、各量子ビットにあるヒゲのように伸びているものを拡大した写真を見てみましょう。

拡大すると棒のようなものがクロスしていたんですね!

そうなんです。そのクロスしている部分がとっても大切です。そこでは、直交する2本の金属(アルミニウム)の線が「ジョセフソン接合」を形成しています。

あ、そこが重要な役割をしているジョセフソン接合部分なんですね!

はい、ジョセフソン接合の構造は、超伝導*状態になる金属の薄膜で極薄い絶縁膜を挟んだものです。

*(超伝導とは、非常に低い温度(「臨界温度」以下)になった金属の電気抵抗が完全にゼロになる現象です。「電気抵抗ゼロ」の他にも不思議な性質がいろいろ現れます )

ん?量子ビットチップが搭載されているパッケージって、常に20ミリケルビン程度(マイナス273.13℃程度)まで冷やしていますよね。ということは、「ジョセフソン接合」も同じように冷えていることになりますが、その温度で、どんなことが起こるんですか?

はい、量子ビットを臨界温度以下にすると、ジョセフソン接合を形成するアルミニウム膜が超伝導状態になります。アルミニウムの臨界温度は1.2ケルビン(マイナス271.95℃)で比較的高いのですが、量子ビットの動作には20ミリケルビン程度という、さらに低い極低温が必要です。

この極低温下で、アルミニウム膜にはペア状の電子(発見者にちなんでクーパー対と呼ばれています)が形成されます。すると上下アルミニウム膜のエネルギ―が「高い」または「低い」という状態になります。その高いか低いかで「0」と「1」を表します。 (注:この説明は、量子ビットの複雑な物理現象をイメージしやすくするために、簡略化した表現です。実際の量子ビットの動作は、より深い量子力学的な状態に基づいています)

また、上下アルミニウム膜内のクーパー対が、極薄い絶縁膜をトンネル効果によって通過することで、アルミニウム膜のエネルギー状態が変化します。これも量子ビットの制御において重要なポイントです。

難しい話ですね・・。それじゃあ、そのアルミニウム膜のエネルギー状態って、どうやって測定しているんですか?

良い質問ですね、「マイクロ波」を使っています!

え、マイクロ波?

はい、次はマイクロ波について学びましょう

はい!

マイクロ波?その役割って?

マイクロ波は電磁波の一種で、周波数範囲が約300MHzから300GHzのものを指します。実は、私たちの身近な家電製品にも使われています。

なんだろう?電磁波を使うのなら、電子レンジですか?

正解です!そのマイクロ波をジョセフソン接合に照射すると、量子ビットの状態を変化させることができます。具体的には、量子ビットの状態を「0」から「1」へ変化させたり、「0」と「1」の重ね合わせ状態を作り出したり、その重ね合わせの割合を変化させたりすることができます。

マイクロ波って、すごい重要な役割を担っているんですね。

そうなんです。制御信号と測定信号としての役割をそれぞれ説明しましょう。

お願いします!

まず制御信号としての役割から説明しますね。

先ほど、マイクロ波を使って量子ビットの状態を変化させるって学びましたね。具体的には、マイクロ波パルス(信号)の形状、強度、照射時間を精密に制御することで、量子ビットに対して様々な量子ゲート(量子計算の基本操作)を適用することができます。これらの量子ゲートを組み合わせることで、複雑な量子アルゴリズム(量子コンピュータ向けのプログラム)を実行できるんです。

つまり、マイクロ波は量子ビットに計算を実行させる力を持っているってことか。

すごいキーパーソンだね!でも、博士の説明が段々難しくなってきました・・でもガンバル!

はい、その意気込みが大切です!次に、測定信号としての役割です。

量子ビットに繋がる、マイクロ波を強く振動させる特別な配線(読み出し共振器:次の章で説明)にマイクロ波を送ると、量子ビットの状態に応じてマイクロ波の反射量などが変化します。この変化を測定することで、量子ビットの状態、つまり計算結果を知ることができるんです。

つまり、マイクロ波を当てて、その跳ね返り方を見ることで、量子ビットの計算結果が分かると言うことね!重要じゃん!でも博士~、もうすでに頭の中がパンク寸前なので、マイクロ波の話はここまでにさせてください(泣)。

はい、了解!

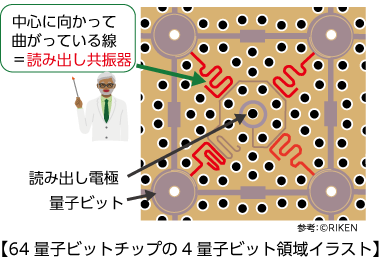

量子ビットの状態を読み出すための線が曲がってるのはなぜ?(読み出し共振器の役割と形状)

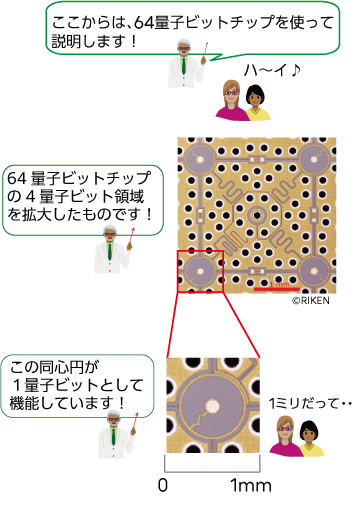

次は、4量子ビットチップの領域をさらに拡大したものについて説明していきましょう。

何か気づくことはありますか?

はい!拡大したものをよく見ると、4量子ビットから中心に向かって、曲がった形の線が見えます。4つ見えていて、形が同じような、違うような・・・

それは「読み出し共振器」ですね。

共振器って箱型のデバイスって想像しちゃうんですけど・・・。線なんですか?

はい、線です。線だから良い点があるんですよ。

特定の周波数のマイクロ波を効率よく溜め込み、その周波数だけを特に強く振動させるのが、共振器の役割なんです(量子ビットの信号はとても微弱なので、信号を大きくする役割もあります)。そして、線で共振器を作れるとチップ上に複数の共振器を作り込むことができるんです。

なるほどね~。でも、線でどうやって共振器の役割を果たすことができるんですか?

曲がり具合が関係していますか?

実は、曲がり具合よりも、基本的には線の長さによって、共振器が特に強く反応するマイクロ波の周波数(共振周波数)などが決まるんです。ちょうど、楽器の弦の長さで音の高さが変わるのと似ていますね。

え~!弦楽器みたい!それが理由で、4量子ビットと繋がっている読み出し共振器の形は、それぞれ違うんですか?

はい、その通りです。量子ビットの計算結果を区別するために、それぞれの読み出し共振器が異なる周波数で共振するように設計されているんですよ。

へぇ~、よく考えられているんですね。(私たちが言うのもなんですけど・・・笑)

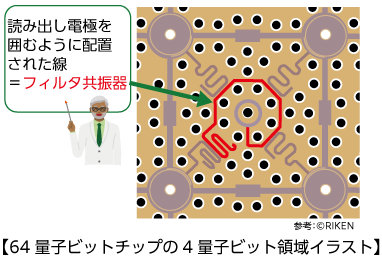

(笑)他にも何か気づくことはありますか?

あれ?よく見ると中心の読み出し電極の周りにも線がありますね、これはいったい何ですか?

はい、それは「フィルタ共振器」ですね。

フィルタ共振器って、どんな役割をしているんですか?

特定の周波数範囲の信号のみを通過させて、それ以外の周波数の信号は減衰させる役割があります。

つまり、ノイズカットみたいなものですね!

ええ、そんなイメージで良いですよ。理解が進んできましたね!

エッヘン!

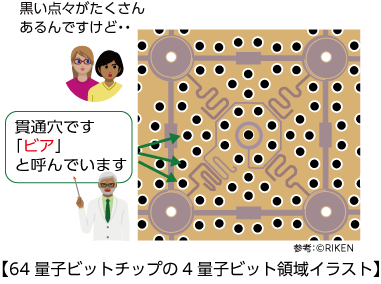

量子ビットチップの「黒い点々」は何?

量子ビットの他にも小さい丸がたくさんありますね。

たくさんありますね。これはいったい何ですか?

ああ、その黒い丸は貫通穴ですね。「ビア」と呼ばれるものです。

え・・穴なの?表と裏が貫通しているんですか?

なんでこんなにたくさんの穴をあけているんですか?

はい、穴の内側に金属が塗られていて、それによってチップの表と裏が電気的に繋がっているんです。特に、読み出し電極の伝送にはビアを使っています。

なるほど。でも、ビアがたくさんあるのはなぜですか?

それは、基板内部の不要な共振モード(電磁波が意図せず響き合ってしまう現象)を抑えるためです。たくさんのビアで囲むことで、設計通りの性能が安定して得られるようにしているんですよ。

それなら、チップ上にたくさんあるのも納得です!

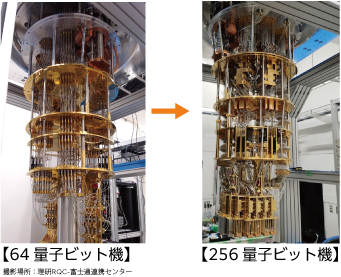

最新技術の結晶:256量子ビット超伝導量子コンピュータへの挑戦

そんなにすごいことなの?

既存の冷凍機サイズを変えることなく、256量子ビットチップを搭載・動作させることに成功したことは、特筆すべき成果です。

そんなこと言われても・・あまりすごさが伝わってこないんですけど・・・

(笑)それじゃ例え話をしてみましょう。64人が入るとちょうど良い広さの露天風呂があります。そこに、256人同時に入ったらどうなりますますか?

ええっ!ギュウギュウ詰めになっちゃって、身動きも取れないし、全然リラックスできないですよね。そもそも、入れないんじゃないですか?

まさに!今回の256量子ビットは、64量子ビットが適切サイズだった入れ物(冷凍機)に、がんばって256量子ビットを詰め込んだようなものなんです。量子ビット同士は互いに影響しあうため、数が増えるほど制御が格段に難しくなり、エラーも発生しやすくなるんです。

う~ん、想像しただけで大変そう……。

そうなんです。冷凍機のサイズが変わらないということは、つまり、ギュウギュウ詰めの状態でも、全員が快適に過ごせるように、湯温を均一に保ったり、適切な間隔を調整したりする、非常に高度な技術が開発されたことを意味します。単に詰め込んだだけでなく、性能を維持したまま、それを実現したのがすごいんです。

へえ~!そう考えると、とんでもなくすごいことなんですね!まるでマジックみたい!

そう思ってもらえて嬉しいです。それでは、この256量子ビットを実現するために、どんな工夫をしたのか、具体的な技術を紹介していきましょう。

ぜひお願いします!ワクワクしてきました!

開発した技術を紹介

課題は「冷却」と「小型化」です

そうですよね、そこが気になります。

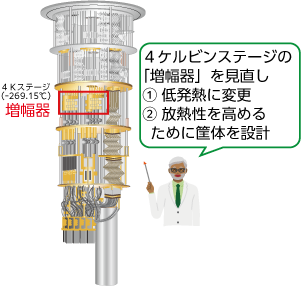

まず、「冷却」について説明しましょう。ビット数の増加に伴い、信号増幅回路の数も増え、それに比例して発熱量も高まります。この課題に対し、冷凍機の冷却能力に合わせた熱バランスの最適化を実現するため、私たちは以下の冷却対策を行いました。

1 4ケルビンステージの増幅器を低発熱のものに変更しました

2 増幅器を収める筐体の設計を見直し、放熱性を高めました

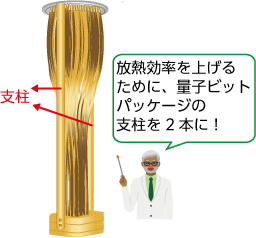

3 放熱効率を上げるため、量子ビットパッケージの支柱を2本に増やしました

これらの改善により、64量子ビットの時と同じ冷凍機を使用することが可能になりました。

すごいですね~

次は、「小型化」についてですね。実は今回、量子ビットの数がこれまでの4倍(64→256)になったので、装置の大きさも4倍になってもおかしくなかったんです。

でも、私たちは以下の3つの技術で、小型化を実現しました!

1 ボトムプレートの最適化: サイズの増加を約1.2倍に抑え、ほとんど大きくせずに済みました

2 高密度な配線や部品の配置: ムダなく最適に配置し直しました

3 チップのパッケージの改良: サイズが4倍にならず、約2倍の大きさに抑えました

全体の大きさが4倍になってもおかしくないのに、大変だったでしょうね。

はい、がんばりました!

実はもうひとつ、紹介したい開発技術があるんです。

それは何ですか?

「量子ビットの特性バラつき改善技術」です。

量子ビット数が多くなると、どうしても量子ビットを作る過程で、ジョセフソン接合の部分にバラつきが出るんです。金属で挟んでいる極薄い絶縁膜の厚みや面積だったり・・。特に厚みは1nm程度と極めて薄いため、バラつきが出やすいんです。1nmは、水素原子(直径0.1nm)が10個並ぶくらいのサイズです。

それって、目に見えないくらい薄い膜ってことですよね。それなら、作る過程で量子ビットに違いができてしまうかも。

そうなんです。ただ、その違いが性能に大きく影響するんです。

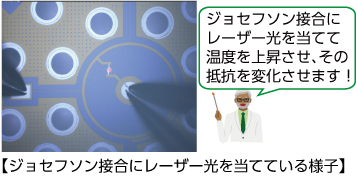

そこで、「レーザーアニーリング」によって量子ビットの特性を微調整する技術を開発しました。

レーザーアニーリングとは、レーザー光(エネルギー密度の高い光)を局所的に照射することで、照射部の温度を上昇させて接合部の抵抗を変化させるものです。この作業を自動で個別に微調整できる技術を開発したんです。

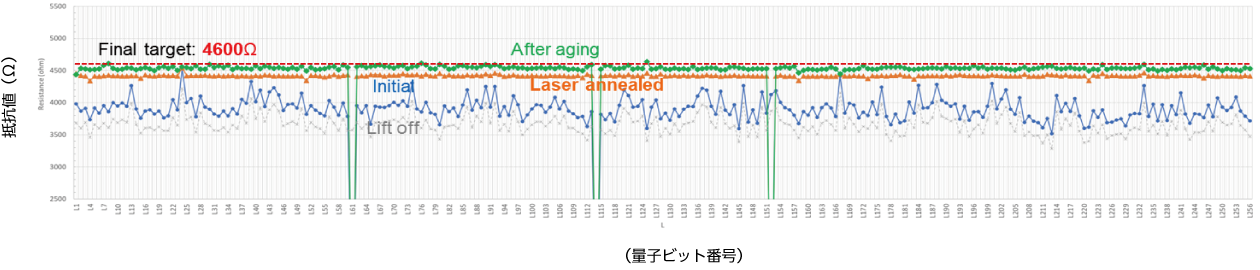

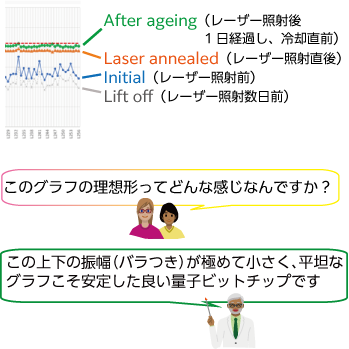

【マイクロ波を256量子ビットに当てた際の抵抗値】

確かに、灰色や青色の照射前と比較すると、橙色や緑色の照射後の方が振幅が小さいですね。

そうなんです。素子抵抗の分布を調べると、照射前の4.1%から0.6%に改善しているんです。

数字にも結果が現れているんですね!それにしても256量子ビットすべてに、自動で個別に微調整できるなんてすごいです。

はい、ビット数が増えてくることを予想して、64量子ビットの時から開発していました!

さすがです!

博士、今日は本当にありがとうございました!量子ビットチップの仕組みから、最新の256量子ビット実現技術まで、とてもよく分かりました。特に、バラつきを抑えるレーザーアニーリングや、熱対策の工夫など、一つ一つの技術がとても興味深かったです。

どういたしまして。量子コンピュータは、まだ発展途上の技術ですが、今回の成果のように着実に進歩しています。

はい!今回の話を聞いて、量子コンピュータの未来がますます楽しみになりました!

それは良かったです。実は、今回学んだ超伝導方式以外に、ダイヤモンドスピン方式の量子コンピュータもあるんです。次回説明しますね!

ありがとうございます!次回も、ぜひよろしくお願いいたします。