「支える」技術

量子コンピュータ(装置の基本編)

超伝導量子コンピュータ装置の基本がわかる!

冷却と磁場に関する疑問を解決

最終更新日 2025年6月27日

もくじ

全体構造

冷凍機

磁場との関係

- *本講座での量子ビットチップとは、超伝導量子ビットチップを意味しています

超伝導量子コンピュータはどんな装置?

前回の入門編では、量子コンピュータの基本的な概念や可能性について学びました。

今回は、超伝導量子コンピュータの装置そのものに迫っていきたいと思います。

はい!

早速ですが、超伝導量子コンピュータで計算するには、どんな装置が必要でしょうか。

うーん、ネットの記事とかで見かけるのは、大きな白い筒とか、何やらぶら下がっている装置ですよね。あれがあれば、なんとかなるんじゃないですか?

なるほど、確かにあの白い筒は印象的ですよね。でもね、実は、白い筒と左右にある装置が連携することで、ひとつの超伝導量子コンピュータとして計算できるようになるんですよ。

え、そうなんですか!?

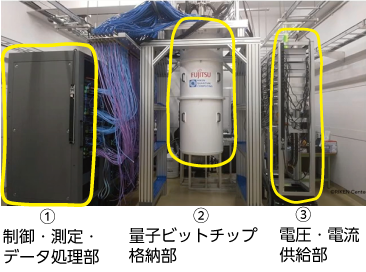

ええ、そうなんです。超伝導量子コンピュータの装置全体は、大きく分けて3つの要素で構成されています。

- 1.制御・測定・データ処理部(白い筒と多数のケーブルでつながれた大型装置):

- 量子コンピュータ全体の制御、量子ビットの状態を測定、データの収集、および解析を行います。

内部には、制御用コンピュータや測定器などが搭載されています。

この装置の奥側(裏側)には、量子ビットチップを極低温に冷却するために必要な液体ヘリウムを供給する装置が設置されています。

- 2.量子ビットチップ格納部(真ん中にある大きな白い筒):

- 量子コンピュータの核となる量子ビットチップが格納される、まさに頭脳にあたる部分です。様々な量子計算を実行するだけでなく、量子計算を行うための冷凍機としての役割も担っています。

- 3.電圧・電流供給部(白い筒と少数のケーブルで繋がれた細い装置):

- 量子ビット制御に必要な電圧や電流を、増幅器に供給します。

そうなんだー!白い筒だけじゃなくて、色々な装置が連動しているんですね。

知らなかったです。

真ん中の白い筒は、どうして吊り下げられているの?

どうして床に設置せずに、つり下げられているんですか?

重そうなのに…

それは、振動を抑制するためです。量子ビットチップはわずかな振動でも量子状態が乱れてしまい、計算精度が低下する原因になります。

吊り下げることで、外部からの振動が量子ビットチップに伝わりにくくなります。

吊り下げると余計に振動しちゃう気がするけど…

冷凍機全体を免震台の上に設置し、「揺れ」を直接伝えないようにしています。

その他にも、「制振構造」といって、冷凍機内部の各部品を制振材で固定して、共振による振動を抑制しています。

「共振による振動を抑制」ってどういうことですか?

まず「共振」とは、ある条件が合うと振幅が大きくなる現象のことをいいます。

例えばブランコをこぐとき、タイミングよく力を加えると大きくゆれますよね、この現象が共振です。逆にブランコをこぐタイミングが悪いと、どんどんゆれが小さくなりますね。これが「共振による振動を抑制」することです。

なるほど!いろいろ考えられているんですね。すごいな。

ケーブルがいっぱいあるけど、どんなケーブルを使っているの?

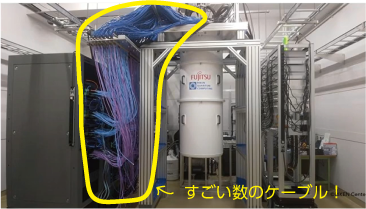

すごい数のケーブルですね。

こんがらがっちゃいそうです。

そうですね、装置と装置を接続するためのケーブルなのでたくさん必要です。

使っているのはマイクロ波用同軸ケーブルです。

同軸ケーブル

同軸ケーブル

家のテレビ用の同軸ケーブルと同じ?

いいえ、一般家庭用テレビとは異なり、はるか高い周波数帯域に対応した専用のケーブルです。

(参考)

- 地上デジタル放送: 470MHzから710MHz(地域によって異なる場合があります)

- BS放送は1032MHz~2071MHz

- CS放送は11.7GHz~12.75GHz

- 超伝導量子ビット:数GHzから数十GHzのマイクロ波が使用されることが多い

*開発が進むと使用される周波数帯も変化していく可能性があります

冷凍機の中はどうなってるの?

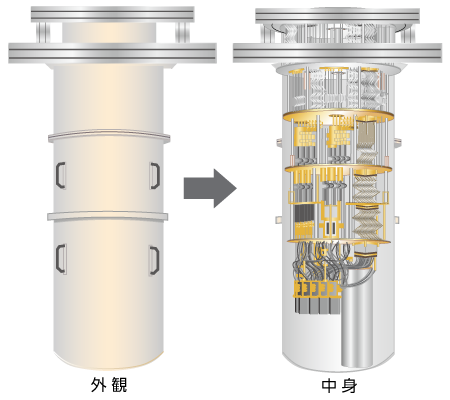

256量子ビットチップを搭載した超伝導量子コンピュータ

冷凍機の中は結構複雑なんですね。しかも丸い金色の板で仕切られているように見えます。なぜですか?

良いところに気が付きましたね!超伝導量子コンピュータのチップは、宇宙空間よりもさらに冷たい極低温まで冷却して使います。常温から極低温までいっきに冷やすのは非常に難しいため、複数の層に分けて、段階的に温度を下げながら冷却しています。金色に見える部分は、熱伝導率の高い純粋な銅でできており、その銅の腐食を防ぐために金メッキが施されています。

だから金色なんですね。

極低温ってどれくらいの温度のことですか?

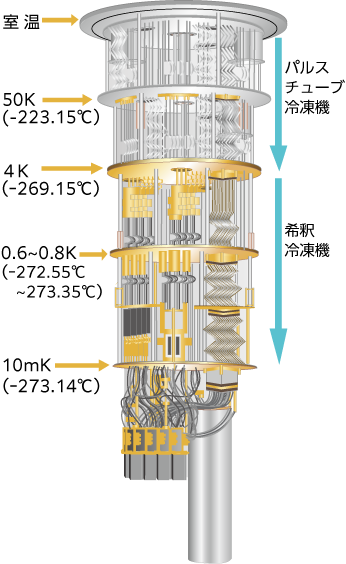

宇宙空間の平均温度が約マイナス270℃程度なので、それよりも低い絶対零度(マイナス273.15℃)に近い、マイナス273.13℃(約0.02ケルビン)以下です。

えーっ、宇宙より寒いの!?想像できない!

(宇宙に行ったことないけど…笑)

どうやって冷やしているの?

超伝導量子コンピュータを冷やす際、まずパルスチューブ冷凍機を用いて、ヘリウムが液化する4ケルビン(マイナス269.15℃)まで冷やします。さらに、最先端部分の20ミリケルビン(マイナス273.13℃)までは、希釈冷凍機で冷やします。

「パルスチューブ冷凍機」ってどんな冷凍機ですか?

空気の圧力の変化を利用して冷やす装置です。内部にある部品(ピストンなど)が上下に繰り返し動くことで、空気の圧力を変化させます(空気の圧縮と膨張)。

そして、空気が膨張する時に周囲の温度が低下するのを利用して、冷やしています。

わかったような、わからないような…

身近な例をいうと、自転車のタイヤから空気を抜くと、空気が出てくる部分が少し冷たく感じることがあります。これは、タイヤの中の圧縮された空気が急激に膨張し、周囲の熱を奪うからです。 パルスチューブ冷凍機も、この原理を応用して、もっともっと低い温度を作り出しているんですよ。

自転車のタイヤの例えはなんとなくわかりました。

家で実際に試してみます!

次は「希釈冷凍機」について教えてください。

はい、希釈冷凍機ですね。

名前がちょっと難しいけど、ポイントは「希釈」っていう言葉なんです。

希釈? 薄めるってことですか?

その通りです!希釈冷凍機っていうのは、簡単に言うと、液体ヘリウムを混ぜ合わせる(薄める)ことで周りを冷やす仕組みなんです。

液体ヘリウムって、何と混ぜると冷えるんですか? なんだか不思議ですね!

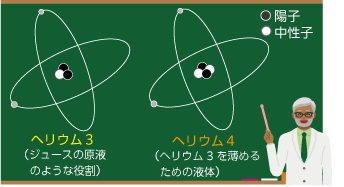

実はヘリウムには8種類の同位体があって、実際に混ぜて冷却に利用されるのは「ヘリウム3」と「ヘリウム4」なんです。これらの同位体の違いは、中性子の数です。

例えるなら・・

「液体ヘリウム3」:陽子2個+中性子1個(ジュースの原液のような役割)

「液体ヘリウム4」:陽子2個+中性子2個(ヘリウム3を薄めるための液体)

つまり、「液体ヘリウム3」が「液体ヘリウム4」に混ざっていくことを「希釈」と呼んでいるんですよ。

ちょっと難しいけど、種類の違う液体ヘリウムを混ぜてるってことですね。

その通り!しかも、単に混ぜるだけでなく、非常に低い温度で混ぜることで、液体ヘリウム3(原液のような役割)が液体ヘリウム4(薄めるための液体)に溶け込みやすくなるんです。その時に周りの熱を奪うので、とても冷えます。

高性能な希釈冷凍機を使うと、マイナス273.14℃以下にまで冷やせるんですよ。

すごいな・・。でも、装置をメンテナンスしたり、量子ビットチップを交換したりする時は、一旦常温に戻すんですよね。そうなると、また冷やすのにどれくらい時間がかかりますか?

実は数時間どころか、数日かかるんですよ!

ええ!・・それは大変だわ。

信号が伝わる仕組みは?

冷凍機の中は複雑に配線でいっぱいですね。

信号はどのように伝わって、計算結果を得られるんですか?

そうですね、冷凍機内部で主に使われている信号には、

・量子ビットを操作する制御信号(マイクロ波信号など)

・量子ビットの計算結果を読み出すための測定信号(マイクロ波信号など)

その他、温度センサーからの信号や、ヒーターの温度を制御する信号などもあります。

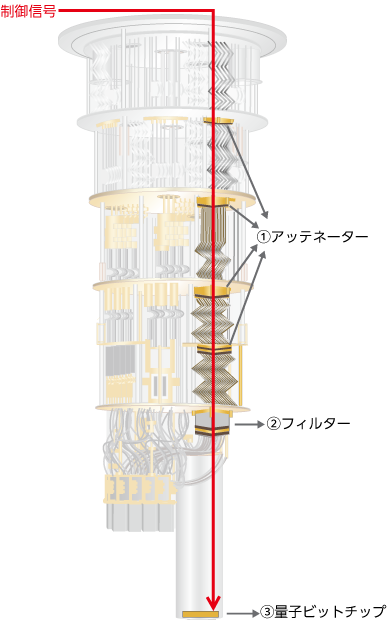

↓量子ビットを操作する制御信号の流れ

➀アッテネーター(信号の大きさを量子ビットチップに合わせて減衰させるとともに、外部の熱雑音を抑制します)

②フィルター(ノイズをカットします)

③量子ビットチップ(計算を行います)

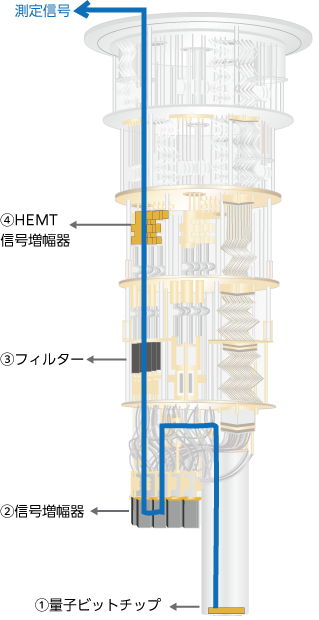

↓量子ビットの計算結果を読み出すための測定信号の流れ

➀量子ビットチップ

②信号増幅器(極低温で信号を大きくします)

③フィルター(ノイズをカットします)

④HEMT信号増幅器(ノイズを最小限に抑えながら信号を大きくします)

磁場の影響って?

冷凍機の説明で、極低温まで冷やすことを知りましたが、なぜいきなり「磁場」の話がでてくるんですか?

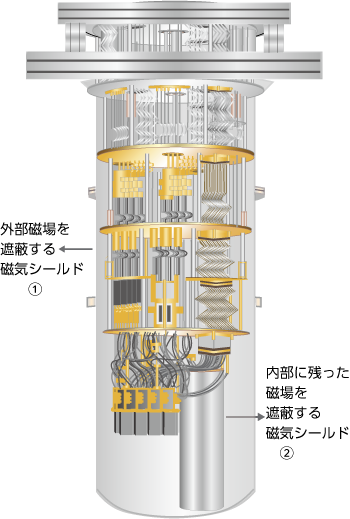

良い質問ですね。実は、冷凍機の外側の白い筒には、大きな役割があって、「磁場」を遮蔽することなんです。

「磁場」っていう言葉は、中学校の理科の教科書に出てきた気がするけど、なんだっけ?

「磁場」っていうのは、磁石の周りや電気が流れているものの周りにできる目に見えない力のことです。地球自体も大きな磁石になっていて、磁場を持っています(だから方位磁石は、北と南を示すんです)。

地球自体にも磁場があるなら、量子ビットはその影響も受けちゃいますね。

実際に地球の磁場にさらされると、どうなっちゃうの?

わずかな磁場でも、正しく計算できなくなってしまうんです。なぜなら、超伝導量子ビットは、電磁場の振動の微妙な違いを使って「0」や「1」、それらが重なりあった状態を表しているからです。

正しく計算できないのは困りますね!

だからこそ、量子ビットチップは、地磁気や周囲の物体からの外部磁場を遮蔽する磁気シールド➀と、内部に残った磁場を遮蔽する磁気シールド②に、保護されているんです(磁気シールドの材料には、主に超伝導材料と高透磁率材料が使われています)。

なるほど、2重の磁気シールドで磁場から量子ビットチップを守っているのね。

…ってことは、量子ビットってすごくデリケートなんですね。

その通り! 量子ビットは、ちょっとした磁場の影響でも状態が変わってしまうくらい繊細なんです。だから、厳重に保護する必要があるんですよ。

さて、今日の講座はこれで終わりです。たくさん学びましたね!お疲れさま!

はい、量子ビットのデリケートさがよくわかりました。もっともっと知りたいです。

それは素晴らしい!それでは、次回は、その量子ビットチップについて、さらに詳しく学んでいきましょう。

楽しみです!