植物由来のポリ乳酸から作ったプラスチック

ご利用にあたっての注意

この講座の内容は、2010年当時の情報 です。予告なしに更新、あるいは掲載を終了することがあります。あらかじめご了承ください。

最終更新日 2010年6月3日

ポリ乳酸ってどうやってできるんだろう

ポリ乳酸の製造工程

ポリ乳酸は次のような工程で植物から作られます。

植物:でんぷんを多く含んだもの

トウモロコシ、さつまいも

ジャガイモ、サトウキビ

米など・・・

![]()

植物からでんぷんを抽出

![]()

![]()

取り出したでんぷんを発酵させ、乳酸を作る

![]()

![]()

乳酸を結合させて ポリ乳酸を作る

![]()

例えば、トウモロコシで製造した場合、10粒のトウモロコシ(5g)からおよそ2gのポリ乳酸が作れます。

例えば、トウモロコシで製造した場合、10粒のトウモロコシ(5g)からおよそ2gのポリ乳酸が作れます。

ポイント

なぜトウモロコシのポリ乳酸を使っているのか

植物の重量あたりで、作ることの出来るポリ乳酸の量を比較すると、トウモロコ シを1として、サツマイモ、ジャガイモ、キャッサバ、ビートなどは10分の1程度、サトウキビでは2分の1程度です。

トウモロコシ、小麦、米からは同じくらいの量のポリ乳酸を作れます。小麦と米は、大部分が主食として食べられていますが、全体の8割のトウモロコシは、食用の他に工業用として大量に栽培されています。そのため、現在ポリ乳酸は工業用トウモロコシからの製造が主流となっています。現在、葉や茎、間伐材などセルロース由来物や生ゴミ等のバイオマス廃棄物を原料としたポリ乳酸の開発検討が進められています。

富士通においても、非可食物のバイオマス素材を適用するために研究開発を進めています。

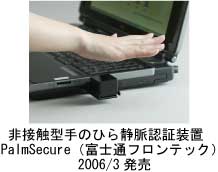

ノートパソコン筐体への適用

課題‐1(難燃化)

パソコンの内蔵部品が万一燃えてもパソコン外部に燃え広がらないようにするために、難燃性が必要でした。

燃焼のメカニズムは

燃焼を止めるために開発した方法

酸素が供給されると燃焼が続くので、酸素を遮断する方法を考えました。それは、ポリ乳酸と非ハロゲン系難燃剤を混ぜることで可能になり、UL規格(説明-1)V-1(説明-2)を満たす難燃性が得られました。

例えば、火がついた場合、非ハロゲン系難燃剤が、樹脂表面に適度に移行し炭化層を作ります。

炭化層により酸素が遮断され、燃え広がらず消火できます。

(説明-1)UL規格:難燃性の規格

機器の火災や感電の危険に対して安全に関する規格や製品試験の基準を消費者の立場から定めています。

(説明-2)V-1基準:製品をUL規格の中にある燃焼試験で判定する時の基準です。

試験方法は、5本の試験片を1本ずつバーナーの炎に10秒間あててバーナーから離し、炎が消えるかを2回繰り返します。 判定は、バーナーから離した後30秒以上燃え続けないこと、試験片が溶けて下に置いた脱脂綿に落ちて燃やさないことです。5本の試験片の燃焼時間が合計で250秒以内であれば基準に達しています。

![]()

課題‐2(ポリマーアロイ化)

パソコンとして使用する条件として、非常に暑いところで使用しても変形しないこと、石油系プラスチックと同様に成形可能なこと、温度や湿度で生分解(説明-3)しないことなどが挙げられます。

ポリ乳酸の性質

- 60度で変形してしまう

- 石油系プラスチックと同様に成形できない

- 温度や湿度によっては微生物により生分解(説明-3)してしまう

ポリ乳酸を補強するために開発した方法

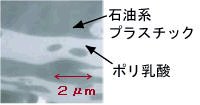

耐熱性、成形性、耐久性を向上させるために、ポリ乳酸と石油系プラスチックを混合しポリマーアロイ(説明-4)化しました。

ポリ乳酸と石油系プラスチックを混ぜ合わせます。

ただ混ぜた状態

単純に混ぜ合わせただけでは、大きな塊ななどがあり一つになっていないので、ポリ乳酸の欠点は補えません。

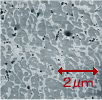

微分散化

石油系プラスチックを微細化する技術を用い、混ぜる条件を整えると、均一にプラスチックが分散して混ざります。 細かく均一にプラスチックが分散することで、ポリ乳酸の欠点を石油系プラスチックが補っています。

(説明-3)生分解

ポリ乳酸は、水に浸けたり土に埋めたりして、自然の中で一定期間過ぎると、微生物がポリ乳酸を水と二酸化炭素に分解します。

(説明-4)ポリマーアロイ

プラスチックの性質を改善するために複数のプラスチックを混合することをポリマーアロイといいます。金属における合金(アロイ)になぞらえています。

まとめ

ノートパソコン筐体の材料として、ポリ乳酸だけで作った植物性プラスチックでは強度や難燃性などに問題がありました。その課題を石油系樹脂とのポリマーアロイ化による補強や非ハロゲン系難燃剤を加え難燃性を向上することにより解決し、ポリ乳酸の特性を活かした新開発材料を作ることができました。

携帯電話への適用

携帯電話の筐体に適用するためには、ノートパソコンの筐体以上に耐衝撃性を強くしなければならないという課題がありました。

落下の衝撃に耐えるプラスチック筐体

携帯電話の筐体として使用するためには、落下した場合に破損しないこと、という条件をクリアしなければなりません。同時に従来と同等の耐熱性や成形性、耐久性を維持しなければなりません。

どうやって強度を高めたのでしょう

- 耐衝撃性を強くするためにポリ乳酸に混ぜるものを見直しました。

- 強度の少し足りない分を高くするためにポリマーアロイ化技術を工夫しました。ポリ乳酸と石油系プラスチックが、より細かく混ざり合うことで微細な構造になります。構造の細かさが衝撃力を分散するため、耐衝撃性が高まります。

これら二つの工夫によって、携帯電話の筐体に使用できる強さを実現しました。

新開発材料の特長

新開発材料の特長

ノートパソコン筐体として適用するには、ポリ乳酸だけで作った植物性プラスチックでは強度や難燃性などに問題がありました。そこでポリマーアロイ化による補強や難燃性を向上することにより、課題を克服し、ポリ乳酸の特性を活かした新開発材料を作ることができました。

| 問題点 | 新開発材料 | ポリ乳酸 |

|---|---|---|

| 難燃性 | UL規格V-1基準

火がついてから10秒以内に消火する | UL規格HB基準

火がつくと燃え続ける |

| 耐熱性 | 80℃以上

目標値の70℃で変形しない | 60℃以上

変形する |

| 成形性 | 成形所要時間1分以内

石油系と同等 | 成形所要時間3分以上

形を作るのが困難 |

| 耐久性 | 強度低下無し | 生分解により強度低下 |

| 耐衝撃性 | 携帯電話用は、従来比1.5倍 | 29J/m(ジュール毎メートル)

アイゾット衝撃強度(説明-1) |

(説明-1)アイゾット衝撃強度

測定器に固定された試験片をハンマーで叩いてその衝撃の強さを測る方法です。

パソコン1台あたりの二酸化炭素排出量

ノートパソコン筐体を石油系プラスチックで作った場合よりも新開発材料で作った場合の方が二酸化炭素排出量が少なく、環境への負荷が小さくなることがLCAの結果(説明-2)からわかりました。

(説明-2)LCA

Life Cycle Assessment(ライフ サイクル アセスメント)の略で、どれくらい環境に負荷をかけているかを示す指標のひとつです。工業製品が生まれた時から捨てられる時までに、環境から受ける資源やエネルギー、および環境への二酸化炭素排出量を集計し、その影響を定量的に分析・評価するものです。

適用事例

富士通のノートパソコンに採用

ノートパソコン用の大型筐体としては世界で初めて、2005年春モデルのノートパソコン「FMV-BIBLO NB80K」から採用しました。それ以来、毎シーズン1モデルに適用しており、今後も継続的に採用を進めていきます。筐体全体の約93%に植物性プラスチックを採用しています。

![]()

![]()

製品になると

LSIの包装に使用するエンボステープに採用

富士通工場で生産されたLSIは、エンボステープに包装され、糸巻きのように巻かれた状態で出荷されます。 2002年から携帯電話用LSIなど一部の包装材へ適用を開始していましたが、2005年2月からLSIの全てのエンボステープを植物性プラスチックに変更しました。

植物性エンボステープは強度、静電気対策、寸法精度もOK、更に焼却時に有害物質を発生しません。

その他の適用製品

環境に配慮したスーパーグリーン製品です。それぞれの装置の一部に採用されました。

小話

K主任研が見た夢のお話

「天然の素材で、パソコンの筐体を作りたい!」と日頃から色んな素材を検討してるK主任研。とうとう夢の中でまでパソコンが出てきました。

なんと、そのパソコンの筐体は天然の木でできていて、閉じると木目の綺麗な家具の一部のようになるという素敵なものです。

目が覚めたK主任研は「こんなパソコンあったらいいのになぁ」と思いました。

実際に使えるような木のパソコンを作るには、難燃性、耐衝撃性などクリアしなければいけません。いつも頭を悩ませている課題が山のようにあることを思い出し、また素材検討の日々に戻るのでした。