自動車で使う新技術

ご利用にあたっての注意

この講座の内容は、2010年当時の情報です。予告なしに更新、あるいは掲載を終了することがあります。あらかじめご了承ください。

最終更新日 2010年12月1日

こんなところに新技術

自動車の中で使われる新しい技術を紹介します。

運転席の声だけを聞き取るマイク(高指向性マイクアレイ)

車の室内には様々な音があります(CDの音、エアコンの音や、風の音、同乗者の話し声など)。必要な音だけを聞き取ることができるマイクをご紹介します。(「マイクアレイ」は、複数個のマイク素子が並んでいるデバイスという意味です)

用途

運転手の声で行き先を入力できるカーナビ(カーナビゲーションシステム)や、電話機を持たずに相手との会話ができるハンズフリーテレフォンに利用します。

設置場所

マイクは運転席と助手席の間の天井の位置に埋め込みます。

技術説明

<従来技術と新技術の違い>

従来技術では、マイクの数は1つで、運転手以外の方向からの音(雑音)を数dB(デシベル)小さくできます。

しかし、数dBでは運転手の方向以外からやってくる音を抑える力が弱く、運転手の声と一緒にエアコンの音や同乗者の声なども聞き取ってしまい、運転手がカーナビに声で命令を発した時など聞き取りにくい状態でした。

新技術ではマイクの数を2つにして、富士通独自の信号処理技術を用いることにより、雑音を20dB以上小さくできます(パワーで1/100以下にできます)。これは人間の耳にはほとんど聞こえなくなるレベルです。

これにより、車内の雑音や同乗者の声の中で運転手が発した命令を、カーナビはスムーズに聞き取ることができるようになります。

従来技術

新技術

MEMO-車内の音ってどれくらいの大きさだろう

周囲が静かな場合、人間の声は65dBA位です。エアコンや外の風の音などがあると、更に大きな声になります。

<運転手の声だけを聞き取る原理>

2つのマイクを使って、どうやって運転手の声と同乗者の声を聞き分けているのでしょうか。

1. 音声を聞き取ります。この時はアナログ信号です。

運転手と同乗者が同時に声を出した場合の例です。

2. デジタル信号に変換します。

2つのマイクのそれぞれの入力情報をみてみます。

3. それぞれのマイクに音が到着した時間のズレに基づいて、周波数帯ごとにどの方向から来ているのかを計算します。

4. 運転手の方向からやってくる周波数帯の音を残して、同乗者側の音の強さを小さくします。

残った周波数帯の音を使って音声を再現すると、運転手の声だけになります。

<課題>

コストダウン、小型化による幅広い車種へ採用促進及び、オプション製品化の検討により、市場でのさらなる普及に向けた研究開発を進めています。

本人も気づかない眠気をキャッチ(眠気検知技術)

交通事故による死亡原因を調べてみると、速度違反は減少していますが、漫然運転の件数は高いままです(漫然とは、一定の目的や意識を持たず、ぼんやりしているようすを意味しています。)漫然運転を防止するための技術です。

用途

本人も気づかない眠気を検知して、運転手に知らせます(漫然運転防止)。

設置場所

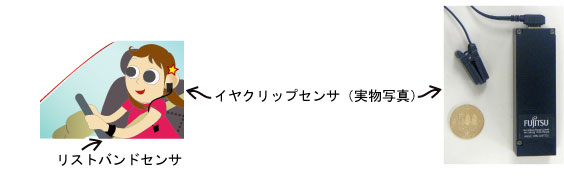

(当社採用)

ハンドルやシートに埋め込んだ電極により、運転手が何か準備する必要なしに、自動的に眠気検知が始まります。

(その他)

運転手の耳に光学クリップをはさむイヤクリップ・リストバンドセンサ、などがあります。

技術説明

<何を検知したら眠いってわかるんだろう>

心拍を計測して、起きている状態と違った変化があったら、眠いと判断します。

MEMO-心拍と脈拍とどうちがうんだろう-

一般的には安静時の心拍数は1分間に60~80拍です。但し、運動選手は、心拍が通常より少なくなる傾向があります。

<眠いことを運転手に知らせるまでの原理>

- 電極を埋め込んだハンドルから運転手の心拍データを1KHz程度(1秒に1000回)で取得します。

- 心拍間隔を算出します。心拍間隔はいつも同じではなく、長かったり短かったりします。それを「心拍ゆらぎ」と言います。

- 「心拍ゆらぎ」を周波数解析します。

- 眠い時に現れる変動を検知します。(一般的に眠くなると、揺らぎ周波数は単一で低くなる傾向があります)

- 運転手に知らせます。

<眠気を検知したら、どうやって知らせるんだろう>

- シートベルトをひっぱる

- ハンドルをゆらす。

- 匂いを出す(五感を刺激する。ペパーミントの香り等を使う)。

- カーナビに連動させ、サービスエリアに誘導する。

など、色々なことが考えられています。

<その他の心拍・脈拍計測方法>

富士通では、光を使った脈拍計測技術を携帯電話に組み込み、ヘルスケアをサポートしています。

360度見渡せるカメラ映像(全周囲立体モニタ)

車の周囲を確認するための技術です。自分が乗っている車を、前後左右と上方向より視点・視線を変えて、カナビゲーションの画面で見ることができます。

用途

車庫入れ、狭い道でのすれ違い、右折・左折を行う時の巻き込み確認、高速道路での本線合流など、運転手を視覚的にサポートします。

設置場所

車の前後左右それぞれに、魚眼レンズの小さな車載カメラを取り付けています。車載カメラで撮影した映像を処理するLSIは、車のシート下に取り付けています。画像処理をした映像は、カーナビゲーションの画面に必要に応じて表示されます。

技術説明

<従来技術と新技術の違い>

従来技術では、取り付けた4つの車載カメラ映像を平面に投影していました。投影した映像のうち、近くは歪みが少なくきれいに見えますが、遠くになればなるほど歪みが多くなるため、自分が乗っている車を真上方向から平面的に見ていました。

新技術では、同じ車載カメラの条件で映像を曲面に投影します。投影した映像は、近くの歪みが少ないだけではなく、平面への投影に比べて遠くの歪みも少ないため、自分が乗っている車を前後左右と上方向より視点・視線を変えて見ることができます。

従来技術:平面への投影

(近くは歪みが少なく、遠くは歪みが多い)

新技術:曲面への投影

(近くも遠くも歪みが少ない)

<構造>

4つの車載カメラ映像は、車載向けグラフィクスSoCというチップを搭載した組込みシステムで視点に応じて処理され、お椀状に投影した画像をカーナビゲーションの画面に出力します。

<原理>

4つの車載カメラ映像を曲面に投影し、うまくつなぎ合わせて、お椀型の映像にします。その映像をコンピュータグラフィクスにより、上下左右といった任意視点から見ることができます。

カメラ映像を投撮するとき隣同士の投影をダブらせているため、境界部分に映った人や物(立体物)の形が2重に見えることがありますが、消えてしまうことはありません。

<課題>

現在、車載カメラ映像は曲面に投影するため、車の近くにいる人や物(立体物)が歪み、現実との見え方に差ができます。現実と同じように、車の周りをリアルタイムで360度見渡せるような仕組みを研究しています。

<将来>

車載カメラ映像は、様々なシーンで運転手の目の補助をしてくれます。例えば、目視確認が難しい見通しの悪いT字路・十字路の様子を車体の前に設置しているカメラを利用して確認し、近づいてくる人をカーナビゲーション画面で分かりやすく表示します。更に運転手が、歩行者に気づいていることを歩行者に伝えられれば、歩行者も運転手もお互いに安心して、安全に通行することができます。

その他の技術(赤外線カメラ、衝突防止技術)

夜間に実力を発揮するモニタ(赤外線カメラ)

暗闇の世界に赤外線の「目」が加わることで、夜間の安全性は大きく高まります。

1.路上物体、車間状況を把握

路上に何か物が落ちていた場合、夜間でも把握できます。

また、故障車の影響で渋滞している、などの道路情報をデータセンターへ送ることもできます。

2.夜間の歩行者を早期発見

近赤外線を使えば、対向車の運転手や歩行者をまぶしがらせることなくハイビームで照明できるので、通常のヘッドライトよりも遠方まで把握できます。また、波長の長い赤外線を使えば、ヘッドライトの範囲外の遠方の歩行者の体温をとらえて映像化することができます。

安心・安全な運転のサポート(衝突防止技術)

(76GHzミリ波レーダ)

車の前方バンパーくらいの位置に取り付けられたレーダで電波を送信し、前の車から跳ね返ってきた電波を受信することにより、自分の車と周辺の車との距離と角度、相対速度を計測することができます。前の車に衝突する前に警報を鳴らして運転手に危険を知らせたり、自動的に車間距離を制御することができます。

小話(研究員のクセ)

講座を作成する時に、実際に研究している人から直接話を聞きます。難しい研究の話の時は、筆者の眉間にシワが何本もできますが、思わず眉間が緩んで、笑っちゃう時があります。

それは、研究員に「普段の生活で、おもわずやってしまうクセなどありますか」とたずねた時です。

研究員という職業だからなのか、研究員という職業を選んだ性格だからなのか、話を聞いてみると、色んな人が変わったことをしています。今回は、「360度見渡せるカメラ映像」を研究している研究員の話です。

カメラを使った研究をしているので、普段から車にカメラが取り付けられているか探してしまいます。バックモニタはもちろん、フロントカメラ(ブラインドコーナーモニタ)。たまにサイドカメラ(左ミラー下にカメラがついているもの)が付いてるものを見つけると、非常にレアな物を見られたので得した気分になります。

(自動車のカメラを見て、得した気分になるというのは確かに特殊ですね。by筆者)

車両に限らず、カメラ全般を探すクセもつきました。

特にエレベータについている監視カメラは魚眼レンズなので、車載カメラに近い画像となります。このカメラだと「この範囲まで撮影できるな」、とか「これは性能の高いカメラだから、きれいに見えているな」など、考えるようになりました。

また、カメラを良く知っていることで、こんな利点もありました。

住んでるマンションのエレベータをリニューアル(交換)することになりました。そこで、新しい監視カメラのスペック選定について研究で得たノウハウを役立てることができました。

このように語ってくれた研究員でしたが、執筆者が一番気になったのは研究の話を聞いた日に着ていた研究員らしからぬ(黒地に花柄の)シャツでした。(他の色もあるのかなあ、by筆者)

関連ページへのリンク

やさしい技術講座

プレスリリース

- 世界初!CMOS技術を適用した77GHz車載レーダー用RF送受信ICを開発(2009年2月12日)

- 世界初!車両全周囲の見たい所を見やすくリアルタイムで表示する映像処理技術を開発(2008年11月17日)

製品紹介

(全周囲立体モニタ)

その他