私のルーツは淡路島にある千年以上続く神社にあり、ずっと日本の文化に強い関心を持っていました。

そのなかでも、日本語には「おかし」という古語があり「おかしい」の語源にもなっていますが、

「面白い」「美しい」「趣がある」など、ポジティブな意味を幅広く表す表現として使われています。

平安時代に培われた日本の文化の中で「いとおかし」という表現とその価値観は中心的な位置を占めます。

私は、人生や仕事においても「面白い」という価値観を大切にしたいと思っています。

新しい研究テーマを探る際には、様々な要素を検討する必要がありますが、

面白さは欠かせない要素であると考えています。

「いとおかし」という価値観から生み出された神社のような建築物、和食、

アニメなどは世界中の人々の心を掴むことができています。

文化に関する研究テーマは、きっと面白い挑戦を生み出すことができると思っています。

富士通は以前から、「野武士集団」と言われています。

トップダウンではなく現場の技術者や研究者が自身の企画を形にした事例が多いと有名です。

コンピュータ技術やフルカラープラズマディスプレイといった技術がそうして生まれてきたと伝わっています。

そんな自由でオープンな社風の会社で、研究開発に携わりたいと思い入社しました。

富士通社員の「野武士集団」の気風を示す出来事として、アドベントカレンダー騒動(*1)があります。

入社して間もない頃、社外の技術者との連携や情報発信の重要性について議論が起こりました。

当時、富士通のような日系大手企業では、

社外も巻き込んだコミュニティの形成や対外的な情報発信が難しい状況でした。

しかし、社外の技術者との交流を通じて新しい知見を得ることができるため、

私たちがその重要性を訴え続けた結果、トップ層の許可を得て、

一社員として社外へ向けた技術記事を発信することができるようになりました(*2)。

これは画期的なことで、それ以降、社員による技術ブログの執筆が盛んになるきっかけになりました。

そのアドベントカレンダーに私が投稿した「2016年のディープラーニング論文100選」の記事(*3)により、

当時最新のAI技術に関する情報を広く提供することができ、大きな変化が生じました。

この投稿は社内外で一気に注目を集め、

ディープラーニングに関する講座やAI関連プロジェクトの依頼が多数寄せられました。

結果的に、私自身もディープラーニングについて話せる人物として認知されるようになり、

AIの研究開発に関わるきっかけとなりました。

私が長年、取り組んでいるテーマがディープラーニング技術を超音波検査に応用する超音波AIの研究です。

超音波は簡便で安全に使用できるという利点がありますが、

ノイズが多くデータを解析する際に問題となります。

この問題に向き合い、AI技術を応用することで、

超音波検査のブレークスルーを成し遂げたいと考えて研究を続けてきました。

医用画像分野への応用でこれまで成果を挙げてきましたが(*4)、

さらに文化に影響を与える応用へと発展させたいと考えました。

温泉、着物、和菓子など、日本の伝統文化に深く関係する言葉を一つ一つメモし、

削除や並び替えをしたり、議論を行ったりして考えました。

――日本食の代表的な食材の一つ、マグロ。

従来はマグロの品質を確認するためには、尾を切ってその断面を目視確認する必要がありました。

しかしながら、この方法はマグロの尾を切り落とすのに大型のノコギリを必要とし、

その判断基準も属人的でした。

今やマグロの7割以上は海外で消費されるほど、マグロ市場は国際化しています。

非破壊で客観的な評価が簡便に行える技術の必要性は明らかでした。

アイデアを実現するため、企画案を研究本部に早速提案しました。

企画案は好評を博し、数回の審査を通過し新たな研究テーマとして採用されました。

そして、わずか1年で、マグロの鮮度を非破壊で確認する技術を開発することに成功しました(*5)。

現在、本技術の実用化に向けて活発に研究を行っています。

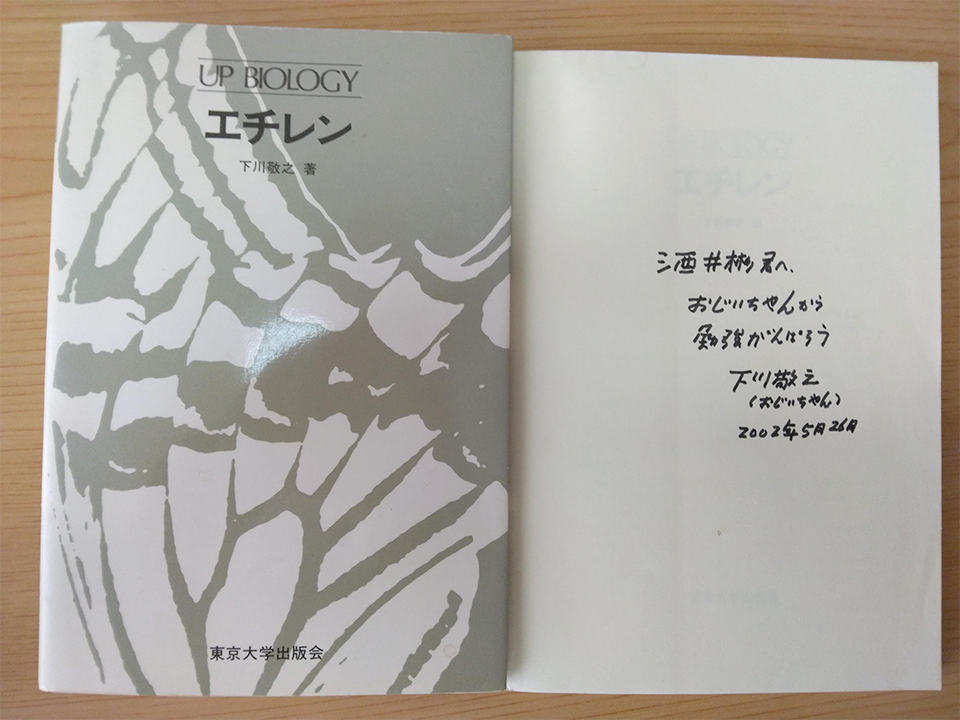

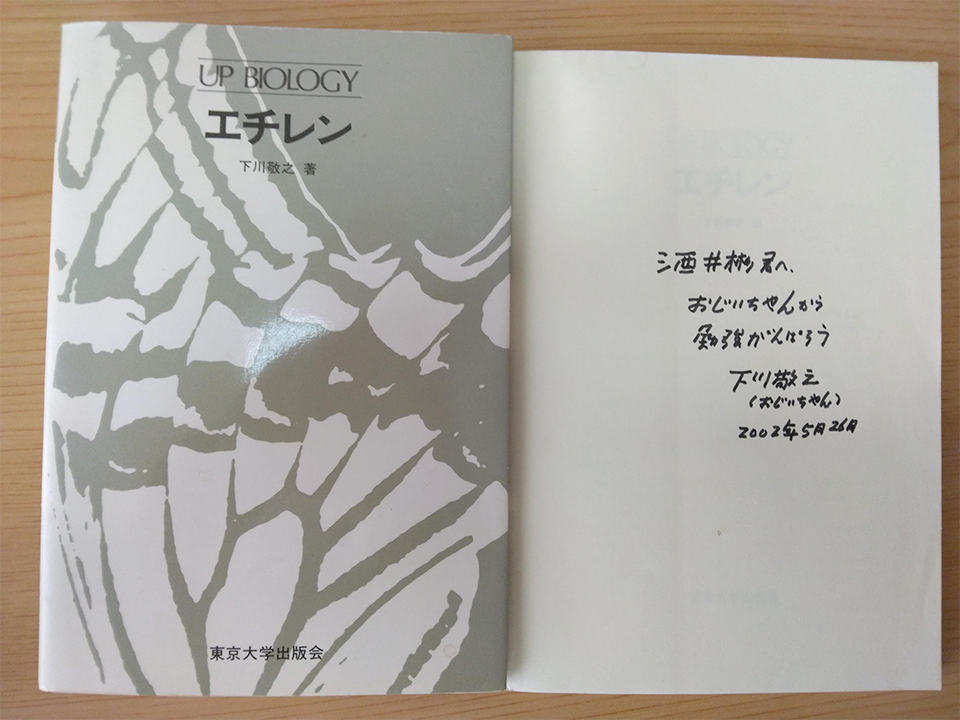

「いつかノーベル賞を受賞したい」 それはある男の悲願でした。

私と同じく研究者であった祖父です。

祖父は植物の熟成を促すホルモンであるエチレンの研究をしていました。

研究に生きる人で、現役時代の大半を研究室で過ごし、自分の世界に没頭しました。

祖父は放射性炭素を用いて植物におけるエチレンの生成プロセスを追跡する手法を開発し、

植物におけるエチレンの生成プロセスの解明に貢献しました。

こうした成果はバナナやミカンといった食物を人工的に熟成させる技術に活用されています。

晩年にパーキンソン病にかかって入院生活を送っていましたが、

病室にあっても研究を続けようとするような人でした。

私が研究職に就いたのも、祖父の影響があったのかもしれません。

祖父から贈られたメッセージ付き専門書「エチレン」

医用分野でよく使われているCT、X線、そしてMRIにはノーベル賞受賞者が存在していますが、

超音波に関してはまだ受賞者はいません。

しかしながら、超音波には安価で安全で情報量が多いという圧倒的な可能性があり、

発展著しいAI技術の活用によりノーベル賞級の成果が期待できると考えています。

祖父が叶えられなかった夢を実現したいという思いが、すべての始まりになります。

他界してしまった今でも、祖父が私に与えてくれたエールが、今も私の背中を押してくれています。

遠くない将来に、祖父を超えるような研究者となり、AI技術の革新を起こす研究開発を目指します。