【開催レポート】Fujitsu 人材育成セミナー 2024 ~人と組織の未来を共に創る。~

パネルディスカッション「DXと生成AIの取り組み、現場からの声」

株式会社北海道ジェイ・アール・システム開発 大庭 久和 氏(右)

カナデビア株式会社(旧・日立造船) 白川 哲也 氏(中央)

富士通株式会社 岡安 明香(左)

記事公開日:2025年2月17日

2024年12月6日にオンライン開催され、大きな反響をいただいた「Fujitsu人材育成セミナー」。「人と組織の未来を共に創る。」をテーマに、企業のテクノロジー活用のあるべき姿にフォーカスしました。

第1部・前編では、2024年の東京都知事選に出馬し、15万票超を獲得したことで大きな話題となった合同会社機械経営代表の安野貴博氏による講演、「未来を創るためのテクノロジーとは ~人と社会のアップデートを目指して~」の様子をレポートしました。第1部・後編では、安野氏と株式会社富士通ラーニングメディア 代表取締役社長の佐竹秀彦および同ナレッジサービス事業本部 シニアディレクターでDX人材育成サービスの責任者を務める渡邉 潤による鼎談セッションの様子をお届けしています。

本稿では第2部として、企業の最前線でDXの推進や生成AIの導入・活用に奮闘している方々をゲストにお迎えして行ったパネルディスカッションの様子をご紹介します。

第2部 パネルディスカッション

「DXと生成AIの取り組み、現場からの声」

株式会社北海道ジェイ・アール・システム開発 大庭 久和 氏

カナデビア株式会社(旧・日立造船) 白川 哲也 氏

富士通株式会社 岡安 明香

第1部を受けて、企業の現場における「DX」や「生成AI導入」などの取り組みについて、リアルな声をお聞かせいただくパネルディスカッションを行いました。新しいテクノロジーの導入と浸透に対して、各企業は今どのような課題を抱え、どのような取り組みを始めているのでしょうか。株式会社北海道ジェイ・アール・システム開発の大庭久和氏、カナデビア株式会社(旧・日立造船)の白川哲也氏に富士通株式会社の岡安明香を交えて、株式会社富士通ラーニングメディアの前田真太郎による進行の下、パネルディスカッションを行いました。

各社は今、どのような取り組みをしているのか?

前田:第1部の安野貴博さんによる基調講演では、安野さんが2024年の東京都知事選においてAIを活用して行った「聴く・磨く・伝える」のサイクルは、ビジネスを含む様々な分野でも有効であるとのお話がありました。こちらの第2部ではまず、皆様の会社におけるDXと生成AIなどを浸透させる取り組みについて、具体的な事例も交えてお聞かせください。

活用促進のため、組織横断の「AI推進チーム」を発足(株式会社北海道ジェイ・アール・システム開発)

大庭氏:私ども株式会社北海道ジェイ・アール・システム開発は、JR北海道グループの一員として、基幹システムの開発運用で培った技術と知識を活用し、グループ全体の幅広い事業を支えています。

企画・業務支援ユニット 企画部部長として、現在は全社のAI活用やAI技術者の育成を推進中。

以前は、社員の多くがAIに関する知識が不足しており、会社としてもリスクの懸念からAIの利用を推奨できず、安全に利用できる環境も整っていませんでした。しかし今年度からは中期計画にて「生成AIを使った新しいサービスの創出・提供」を掲げ、まずは社内で積極的にAIを活用し始めました。AIの利用やアプリ構築ができる環境と体制も整えようとしています。

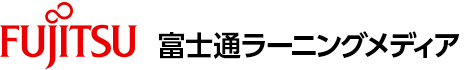

AI活用推進のための体制整備としては、まずは「AI推進チーム」を発足。これは組織横断で生成AIの取り組みを推進するチームで、人数は34名。そのなかからアプリ構築計画の策定と実際のアプリ構築などを行う「AI技術メンバー」と、社内ガイドラインの作成やAI活用事例の取りまとめを行う「AI戦略メンバー」、そしてAI活用事例の検証とフィードバックを行う「AI推進メンバー」を選出しています。

メンバー選定のポイントは、会社全体で利用するものであるため、まずは「部門横断メンバーで構成する」ということ。そして取り組みへの理解を深め、「自分ごと化」してもらうために「部門長は参加必須」としました。

AI活用の取り組みにおいては3つのフェーズでゴールとアウトプットを明確にし、それに必要なスキル習得の機会を提供しながら、プロジェクトを推進しています。

フェーズ1では「標準機能(文書生成)を使いこなす」ということで、AI技術の社内浸透と効果的な活用による社内業務の生産性向上を目指しています。富士通ラーニングメディアさんご協力の下、AI推進チームの全員に「生成AIの基礎習得と業務改善」をテーマとするワークショップを受けてもらい、自分の業務における生成AI活用の実践と検証をしてもらっています。

フェーズ2は「拡張機能(当社独自)を使いこなす」で、社内の独自データを参照するAIアプリを構築し、関連業務の生産性を向上させるというものです。こちらではAI推進チームの若手を中心に、AIチャットボット構築の基礎研修を受けています。そしてフェーズ1のワークショップで生まれた8つの業務改善案のうち、2つをチャットボット化するべく準備中です。

そしてフェーズ3は、フェーズ1と2で培ったノウハウとスキルを活用して「アイデアを創出し、新しいアプリケーションサービスを提供しよう」というものになります。こちらはまだ計画中の段階ですが、ゆくゆくはJR北海道グループの各業務システムとAIを連携させることで、各現場の業務負担軽減と効率化ができると考えております。

DXの “X” (何をしたいのか?)に重点を置いた研修を実施(カナデビア株式会社)

白川氏:私どもカナデビア株式会社は、日本初の民間造船会社「大阪鉄工所」として1881年に創業されました。その後、日立製作所の傘下となり「日立造船株式会社」に社名を変更しましたが、戦後の財閥解体で1946年に日立製作所傘下から離脱。その後造船会社を分離し、現在は「ごみ焼却発電設備」のほか、エネルギー・水となどの「環境」を軸とする企業になっています。そして今年2024年に創業144年を迎え、次の100年に向けて10月1日、カナデビア株式会社へ社名を変更しました。

ICT推進本部 デジタル戦略企画室室長として、DX戦略の策定や人材育成を担当。

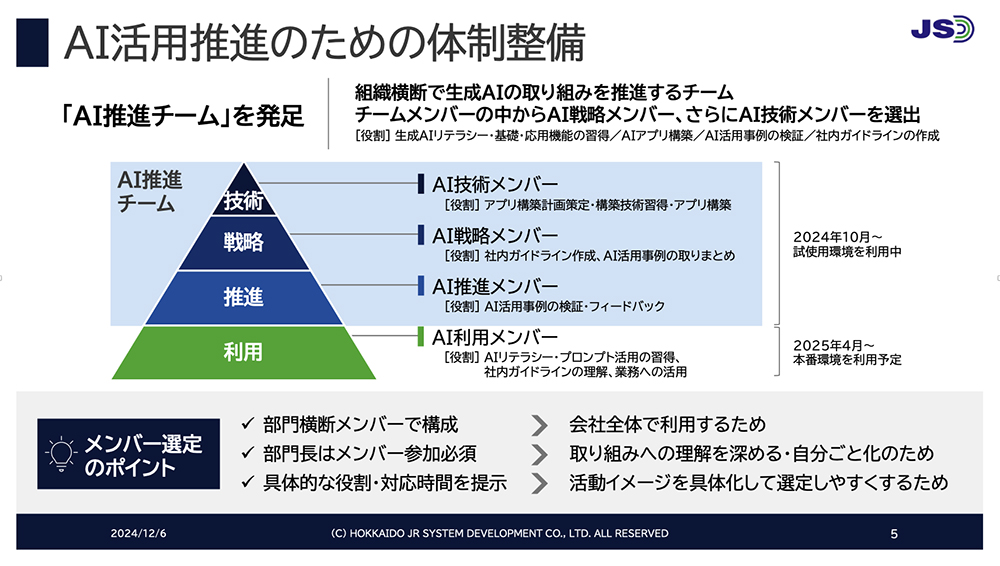

今回DX戦略を立てて全社で推進していくにあたり、製品・サービスの付加価値(顧客価値)の向上を目指す「事業DX」と、業務効率化・生産性向上により働き方改革の実現を目指す「企業DX」、そしてそれらを支える「DX基盤」という3つを柱に、シンプルなDX戦略を策定しました。KPIは「製品のIoT化率60%」と、「DX人材の育成500名」です。

“DX” を “D” と “X” に分けるとすれば、やはり一番大切なのはXの部分、「何をしたいのか?(What)」であると考えています。従来のようなプロダクトアウトにならないために、まずは約3年前から「DXリーダー研修」を開始。ここではデザインシンキングを中心に “What(X)” を考えていく研修を行っております。

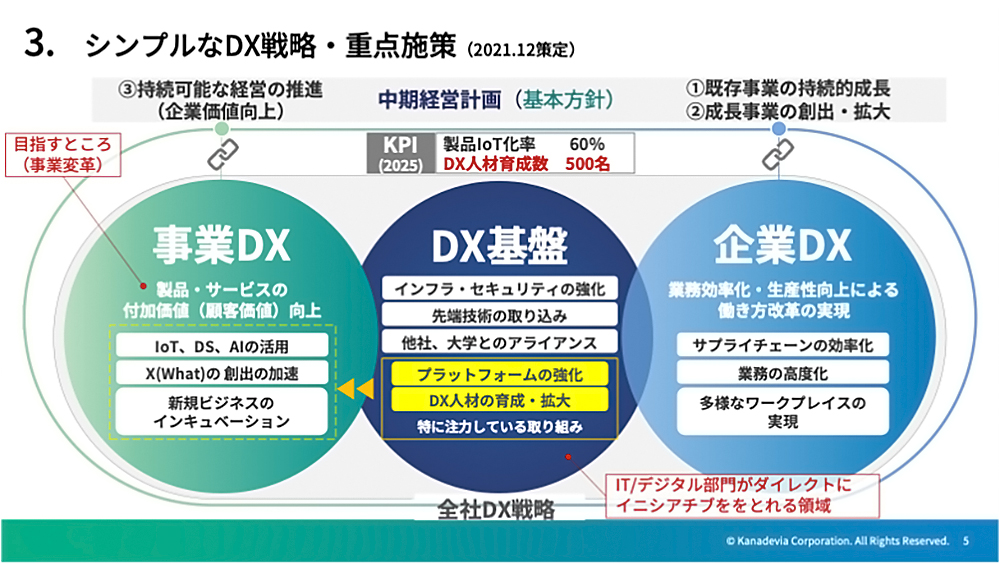

その後、育成対象を全役職に広げていこうともしましたが、やみくもに研修を実施するのではなく、まずは全体像を整理する必要があると考えました。そして全体像のベースとなる「DX人材グランドデザイン」を策定しました。

DX人材グランドデザインでは、実際に設計や見積もり、調達などを行っている事業部門の人材を想定して、DX人材像とスキルを定義。スキルマップは極力シンプルにすることを心掛けました。具体的には、「ビジネス」「マネジメント」「デジタル」をスキルの3要素とし、これらを細分化した15項目にまとめました。DX人材はLv.0~3までのピラミッド型となっており、それぞれのレベルに応じた教育プログラムを企画・実施しています。

DX企画を推進し、ビジネスを創る「DXリーダー」にはデザインシンキングを中心に学習してもらっています。「DXリーダー研修」は今年で3年目になりますが、毎年100名規模で行っており、半年以上にわたる長期のプログラムとなっています。

具体的には、まずは2月から4月にかけてワークショップを交えた「デザインシンキングの理解」を通じて、意識付けとインプットを実施。そして5月から8月にかけてデザインシンキングの実践として「ビジネスアイデアの創出」を行います。そして9月と10月に、創出したアイデアを本部長および社長にプレゼンテーションするという流れです。

このほか、DXリーダーを支援し、DXを具現化する「DXアシスト人材」には、データ利活用スキルを学習する「DXアシスト人材研修」を新たに開始。そしてその下の「デジタルを理解し、活用できる層」とする「Lv.1」の人材に対しては、ChatGPT講座やAIセミナーを行っています。また、「全社員がデジタルを最低限知っている必要性がある」と考え、「Lv.0」の社員向けには今後DXリテラシー講座を行う予定です。

「出社の価値」を高める社内コミュニケーションツールを導入(富士通株式会社)

岡安:私は2018年、富士通株式会社に新卒で入社しました。IT戦略本部に配属となったのち、同期のメンバーと立ち上げたプロジェクトにおいて、社内コミュニケーションツール “aerukamo” を開発しました。

現在は総務本部 ワークスタイル戦略室にてaerukamoのプロジェクトリーダーを務める。

コロナ禍の前後で働き方が大きく変わり、「今の時代における出社の価値とは何だろう?」と考えたとき、私は「リアルでコミュニケーションができること」だと定義しました。私たちが開発したaerukamoは、それを支援するためのツールです。

aerukamoのサービスビジョンは「オフィス空間で同僚や未来の仲間とのつながりを助け、新たな社内の人脈を広げるサービス」というものです。過去に一緒に仕事した人や、今現在はオンラインでのみつながっている人、あるいは将来一緒に仕事をするかもしれない人と出会えるサービスになることを目指しています。2024年12月現在の利用実績は、国内従業員約7万人のうち登録者数が約37,800人、1日あたりの平均ログイン人数は約3,500人です。

私を含む立ち上げメンバーは当時、入社3年目。フリーアドレスのオフィスで気軽に相談や雑談ができる環境で働いていましたが、コロナの影響で働き方がテレワークへと大きく変化しました。月に1回程度は出社しますが、タイミングが合わなかったり、別のフロアに出社してすれ違ってしまったりしていて、なかなか知り合いに会えない日々が続きました。

それを解決するために「出社予定を共有できるアプリ」を自分たちで作ろうと考え、企画を練り、経営層に提案した結果、承認を得ることができました。 最初に作ったのは「いくかも」という機能です。Microsoft Outlookの予定表とアプリを自動連携させることで、直近1週間に仲間がいつどのオフィスに出社予定かがわかれば、「この人がいるなら自分も出社しよう」という行動変容につながるのでは、という仮説のもとに作成しました。そしてその後、出社している社員の居場所がわかる「さがす」、リアル開催のイベントに招待できる「さそう」という機能を追加しています。

デジタルツールを社内に浸透・定着させるには?

前田:生成AIをはじめ、新たなデジタルツールの導入においては、以降の「定着」に苦労している企業が多い印象があります。その面でどのような工夫をされているか、ぜひ具体的に教えてください。

「アンバサダー」の口コミによる浸透と定着を目指した

岡安:aerukamoは、まず首都圏から展開を始め、その後全国のオフィスへ広げていきました。首都圏では私自身が各オフィスへ出向いて利用促進を行いましたが、全国の拠点で同様のことを行うのは事実上不可能でした。そこで私たちは社内SNSで拠点ごとの「アンバサダー」を募り、手を挙げてくださった方を「aerukamoファミリー」に認定して(笑)、拠点内での口コミによる宣伝活動に協力してもらいました。

大庭氏:なるほど、もともとaerukamoのファン層だった方々がアンバサダーになってくれたんですね。首都圏の拠点に対するプロモーションは対面でやられたのですか?

岡安:はい。まずは対面で臨むことが重要と考え、相手の反応を逐一確認しながら、プロモーション活動を行いました。

やはりリモートよりも対面で勧めるのが有効

大庭氏:私たちも最初はリモートで生成AIの利用を促す活動を行っていましたが、やはりなかなか伝わらないということで対面に切り替えました。

例えば総務部長であれば「あなた方は議事録を頻繁に作成しているが、作成の際に有効なプロンプトがあるので、それを使ってみたらどうか?」とお勧めしに行くというようなやり方をとっています。

全員が使える状態にあるが、実際に使っているのは一部の社員

白川氏:ChatGPTが出てきたときに、そのまま業務で利用するにはセキュリティ的にリスクがあるだろうということで、すぐにオープンなChatGPTの社内使用は禁止する通達を出しました。そのうえでシステム部で検討し、社内専用のChatGPTを導入しています。

現在、社内の全員がそれを使える状態にはなっていますが、正直ごく一部のメンバーしか使っていないのが現状です。これをどう改善していくかが、今後の課題と言えるでしょう。

前田:ChatGPTをはじめ新たなデジタルツールを社内で浸透させるにはユースケース(活用事例)をわかりやすく伝えることが重要であると同時に、非常に難しい点でもありますよね。

白川氏:おっしゃる通りです。弊社では事業や製品に関するDXのアイデアを考えていくことを目指していますが、世の中にある成功事例は、弊社のようにBtoBで一品生産(特定の顧客のため、独自の設計や仕様に基づいて製品を作ること)しているのではなく、BtoCや、BtoBであっても大量生産ビジネスに関するものであることが多いのです。そのため他社の事例が参考にならないことも多く、社内の人間に刺さるようなユースケースをいかに作っていくかが課題です。

ビジネスアイデアの実現に必要な仕組みを整える

前田:カナデビア様が行っているDXリーダー研修のワークショップでは、具体的なビジネスアイデアが出されているとのことでしたが、日の目を見そうなアイデアを、差し支えない範囲で教えていただけますか?

白川氏:昨年提出された32のアイデアのうち、12件を具体的に検証しました。その結果、現在は6つのアイデアをビジネスとして進めていくべく、さらに検証を進めているところです。俗に新規事業は「千三つ(せんみつ=1,000件のうち3件くらいという意味で、成功確率が非常に低いことのたとえ)」などとも言われますが、まだ検証段階とはいえ、比較的高確率であると感じています。

弊社の場合、一般的な研究開発のステップは当然ながら存在していましたが、「新規事業の開発」という面は弱く、その明確な仕組みも整っていませんでした。新規事業の開発に必要な骨組みは「体制」「リテラシー」「お金」であると整理しました。

その中の「お金」について、私どもの会社では工事にお金が紐づいているため、受注工事以外に関わる時間は間接費として計上されるため、「遊んでいる」と見られがちだったのです。そのため会社側と折衝し、「DXによって新しい事業を考えるための活動費」をしっかり使えるようにしました。

各社の今後の取り組み、展望は?

前田:最後に各社様の今後の取り組みの展望についてお教えください。

大庭氏:まずは社内で有効活用していきたいため、メンバー全員が生成AIをしっかり使えるよう支援していく所存です。そのうえで、JR北海道やJR北海道グループにサービスとして提供可能なアプリケーションを開発できる技術者を、順次育成していきたいと考えております。

白川氏:弊社は機械や電子などを主体とするメーカーであるため、これまでIT関係は「外部パートナーにお願いして任せるもの」という意識が根強くありました。しかし今後はDXが各事業にしっかり根付き、事業部それぞれがDXについて考え、実践していくことで、結果として私ども「デジタル戦略企画室」が必要なくなることが理想形であると考えています。

岡安:aerukamoにおいては「はじめましての人に会える」という体験を加えていきたいと考えています。そしてそれに付随して、上司と部下との1on1の場だけでなく、組織を越えてさまざまな人たちと気軽に1on1ができる企業文化を醸成することを目指し、aerukamoをよりいっそう進化させていく所存です。

登壇者プロフィール

株式会社北海道ジェイ・アール・システム開発

株式会社北海道ジェイ・アール・システム開発

企画・業務支援ユニット 企画部

部長

大庭 久和 氏

1991年入社。開発、営業、運用やJR北海道への出向を経て2017年から企画部門に所属。社内業務のデジタル化による効率化を推進し、社員の技術教育にも携わる。

これまで社内システム導入や人材育成ガイド策定などに取り組み、現在はAI環境を導入し、全社横断で推進チームを発足してAI技術の人材を育成中。

カナデビア株式会社(旧・日立造船)

カナデビア株式会社(旧・日立造船)

ICT推進本部 デジタル戦略企画室

室長

白川 哲也 氏

日立造船入社後の11年間、国内・海外プラントの土木建築エンジニアとして従事。

社内ベンチャー制度にて2002年にネットビジネスを立上げ、9年間経営。

復籍後、M&A・アライアンス担当を経た後、SAP S/4HANAを核とした新業務システムプロジェクトに参画。

2021年から、全社DX戦略の策定・DX人材育成などDXの加速に向けて取り組み中。

富士通株式会社

富士通株式会社

総務本部 ワークスタイル戦略室

aerukamoプロジェクトリーダー

岡安 明香

2018年、富士通株式会社に入社。社内ICT部門で業務にあたる中で2020年、同じ部署・チームあるいは同期などの友人・知人・同僚の出社状況や位置情報を知ることができるサービス “aerukamo” を企画・開発。

2023年、総務本部ワークスタイル戦略室へ異動し、aerukamoプロジェクトリーダーとともに、働き方・オフィス利用に関する全社サーベイやデータ分析を担当。

そこで得たデータドリブンによる知見をサービスにフィードバックすることで、社員のエンゲージメントや生産性向上に貢献し、富士通における働き方改革である “Work Life Shift” の実現を目指している。

富士通ラーニングメディア担当者からのメッセージ

ナレッジサービス事業本部 マネージャー

ナレッジサービス事業本部 マネージャー

前田 真太郎

パネルディスカッションにご参加された皆様、貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。生成AIの浸透やDX人材の育成に向けた取り組みなどを伺うことができ、とても刺激的な時間を過ごすことができました。どの取り組み事例においても、全社として新たな施策やツールを浸透させていくために様々な工夫や苦労をされている様子がうかがえました。

弊社としても今後はデジタルツールの浸透やそれに関わるお悩みに対するご支援を強化し、これまで以上にお客様に寄り添い、伴走していきたいと考えています。

※ 本記事の登場人物の所属、役職はセミナー開催時のものです。