- 富士通「SPARC M12」に見る 開発者のワザと矜持

- SPARC M10 Special. プロセッサを作っている会社にしか作れないミッションクリティカルなマシン、それがSPARC M10

- SPARC M10 Series 1. なぜ、プロセッサの自社開発にこだわり続けるのか

- SPARC M10 Series 2. いま、なぜ、UNIXサーバに懸けるのか

- SPARC M10 Series 3. なぜ、最先端のテクノロジーがデータ伝送に求められるのか

- SPARC M10 Series 4. なぜ、世界最高の液体冷却を実現できたのか

- SPARC M10 Series 5. なぜ、ハードウェアとソフトウェアの強力タッグが必要なのか

- SPARC M10 Series 6. なぜ、品質向上を追求し続けるのか

なぜ、ハードウェアとソフトウェアの強力タッグが必要なのか

2014年8月26日

画期的なハードウェアであっても、その能力を十分に引き出すためには、ファームウェアやソフトウェアとの密接な連携が不可欠である。SPARC M10のハードウェア、ファームウェア・ソフトウェアの開発者たちは、強力なタッグを組み、切磋琢磨しながら高い製品価値を追い求める。他社の追随を許さない、高速で柔軟性に富み、可用性を高めたサーバの完遂を目指して奮闘は続く。

中村 和浩

入社以来、UNIXのOS開発一筋に歩んできた中村は、SPARC M10ではOracle Solarisに加え、Oracle VM(Oracle VM Server for SPARC)の開発にも取り組んだ。

富士通のUNIXサーバの歴史は、1991年発表のFUJITSU DS/90 7000シリーズに始まり、1998年にはOracle Solarisを搭載したGP7000Fを発表。その後、SPARC/Solarisサーバの開発を継続的に行い、世界中のお客様にお使いいただいています。

富士通は、オラクル・コーポレーション(以下、オラクル社)とのアライアンスにより、富士通のハードウェアを動作させるためのOracle Solarisの機能を開発してきました。日本だけでなく、米国シリコンバレーに富士通テクニカルセンタという拠点を置いています。オラクル社の近くに開発拠点を持つことで、よりスムーズに富士通のハードウェアに最適化された機能をOracle Solarisに投入することが可能になります。

現在は日本で開発している私も、過去2回、シリコンバレーの富士通テクニカルセンタに駐在した経験があります。オラクル社は私たち富士通の技術力を評価してくれており、非常に良好な関係を築けています。

富士通の技術力は、お客様へのサポート面でも発揮されています。「運用・保守サービス SupportDesk」では、Oracle Solarisの豊富な知識により、お客様のお問合せの95%に回答しています。どうしても解決できない5%だけが私たち開発部門に上げられてきますが、それに対しても8割は私たちでお答えできます。回答できない2割を、オラクル社にエスカレーションすることになりますが、これは全体の1%に相当します。言い換えると、お客様からのOracle Solarisに対するお問合せの99%を富士通で解決できているということなのです。

Oracle Solarisのメリットは、バイナリ互換、長期サポート、高負荷時での安定運用、追加費用が発生しない仮想化機能など、枚挙にいとまがありません。これまでもスケーラビリティを活かしたリニアな性能向上など、ハードウェアと連携した取り組みを行ってきましたが、SPARC M10ではハードウェアとソフトウェアの連携をさらに進め、新たな価値創造に挑戦しています。

その代表的な機能として、Software on ChipやOracle VMがあげられます。

Software on Chipとは、従来ソフトウェア上で行われていた処理をプロセッサ上に組み込んで、高速に処理を行うものです。この機能の実現に向けては、プロセッサ開発部門、私たちOS部門、そしてOracle Databaseの対応が必要でした。

富士通のプロセッサ開発部門は、ソフトウェアを速く動かすための有効な命令の出し方を熟知しており、OS担当の私たちは彼らと議論を重ねていきました。さらに、オラクル社のOracle Databaseの開発者たちとも検討を行い、10進浮動小数点演算においてOracle Databaseで使われるOracle Numberをサポートしたり、最新のOracle Database 12cとの最適化を行っています。

このような取組みの結果、SPARC M10、Oracle Solaris 11、Oracle Database 12cによるSoftware on Chipが実現し、性能向上を果たしてきました。そして、先日発表されたOracle Database In-Memory(STEP3)でさらなる性能向上を達成しています。

富士通の強みは、ハードウェアとソフトウェアの開発者たちがすぐ近くの場所にいて、顔を突き合わせて開発できることです。さらに、データベースの高速化のためには、オラクル社の近くに富士通の開発者がいることが重要です。シリコンバレーの富士通テクニカルセンタの存在は、非常に有益でした。ネットワークが発達した現代ではリモートでも打合せができますが、Face to Faceで議論したほうが、迅速なフィードバックと深い理解により完成度の高い機能を作り上げることができるのです。

ハードウェアとソフトウェアの連携で次にご紹介するのが、仮想化機能であるOracle VMです。従来機種であるSPARC Enterprise Mシリーズには、ハードウェアパーティション、Oracle Solaris ゾーンの2つの仮想化機能がありました。SPARC M10ではこれらに加えてOracle VMをサポートしたのです。Oracle VMは、オラクル社が開発しSPARC Tシリーズ等に搭載されているファームウェアウェアベルの仮想化機能ですが、SPARC M10でもサポートするために富士通が共同で開発を行うことになりました。一筺体上に複数のドメイン(Oracle Solaris環境)を構築できるので、複数世代のSolaris環境の混在が可能です。従来の運用管理手順を変えずにサーバ集約ができる便利な機能です。短期間で開発する必要があったにもかかわらず、これまで寄せられたお客様の声を反映し、他のサーバにはない機能を追加することができました。コアの代替機能、ハイパーバイザダンプ機能、優先度順シャットダウン機能などがそれです。

短期間で高品質なソフトを開発する富士通のエンジニアはオラクル社で好評価され、Oracle SolarisやOracle VMの価値を高められる富士通のアイデアをオラクル社は歓迎しています。

渡邉 裕之

サーバの高機能を発揮できるよう、ハードウェアとソフトウェアの間でサーバを制御するファームウェアの開発に取組んでいる渡邉は、UNIXサーバだけでなく、スーパーコンピュータの開発にも携わる。

私たちファームウェア部門は、富士通が開発したハードウェアがもつ高機能に付加価値をつけてお客様に提供できるよう、ハードウェア部門と議論を繰り返しながら開発を進めています。

私はUNIXサーバだけでなく、スーパーコンピュータの開発にも携わった経験があります。この2つのコンピュータはどちらもハイエンドサーバですが、設計思想の違いを意識することが多々あります。スーパーコンピュータは品質も大切ですが、それ以上により高い性能が重視されます。従って、壊れた箇所があるとその計算ノード1台を切り離して計算し続け、全体での性能確保を目指せばよいのです。

しかし、ビジネスに適用されているUNIXサーバは、業務継続が最優先です。システム監視機構(XSCF)を中心に、ハードウェアを監視・制御し、システムを止めないための対策を講じています。

富士通の特長である品質へのこだわりはメインフレームから脈々と踏襲されています。SPARC M10では、仮想化機能であるOracle VMやBuilding Block方式が追加され、ハードウェアやソフトウェアの構成が複雑になったため、この「富士通品質」をクリアするための難易度が格段に上がっています。苦しみながらの開発ですが、その一方で、私たちの自信にもつながっています。

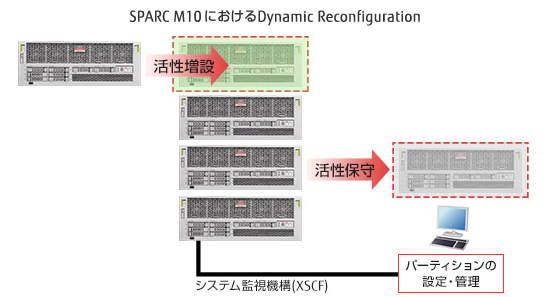

また、富士通のUNIXサーバは、開発初期からDR(Dynamic Reconfiguration)をサポートしています。DRは、CPUやメモリ、I/Oなどのハードウェアリソースを、システムを動作させたまま物理パーティション(ハードウェアパーティション)に追加・削除することができる機能です。

DRを実現するには、ハードウェア開発部門との密接な連携が不可欠です。

例えばメモリを削除する場合、その情報がプロセッサのキャッシュメモリに残っているとその後の処理に矛盾が発生してしまいます。そのため、削除するメモリの内容とキャッシュメモリの内容の同期をとる処理を加えています。

また、プロセッサには、処理を高速化するために「投機実行」という機能があります。これは、次に実行する命令処理を予測し、先に実行する仕組みです。ソフトウェアの指示よりも前にプロセッサが命令処理を実行していることになります。DRによりプロセッサを削除する場合には、このようなケースを考慮し、影響が出ないようにファームウェアで万全な対応を行っています。

富士通はハードウェア開発部門が近くにいるため、DRの実現に向けた連携がとりやすく、他社の追随が難しい高品質な機能が迅速に提供できると自負しています。他社製プロセッサを採用したら実現できないのではないでしょうか。

SPARC M10のDRは、特に、大規模構成が多い海外のお客様に導入されており、私たち開発者は大きな手応えを感じています。

武捨 悠一

富士通のUNIXサーバの管理ソフトウェアの開発や、SPARC Tシリーズのサポートを経験してきた武捨に与えられたミッションは、オラクル社のSPARC/Solarisサーバの運用管理ソフトウェア「Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c」(以下、Ops Center)のSPARC M10対応だった。

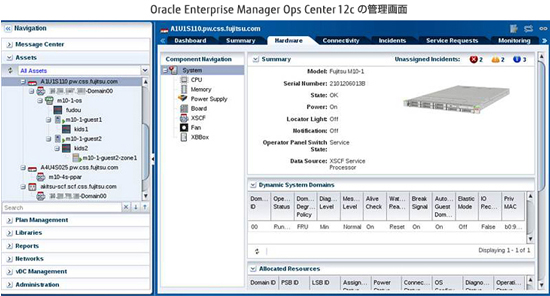

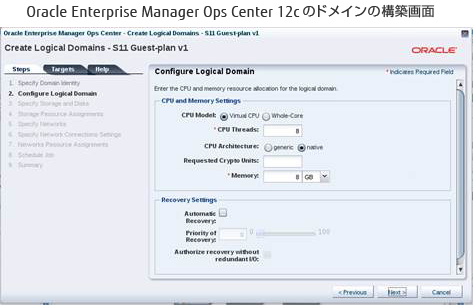

Ops Centerは複数のSPARC/Solarisサーバのハードウェアや仮想環境を、GUI画面上で一元管理することができるソフトウェアです。

SPARC M10は3つのサーバ仮想化機能(ハードウェアパーティション、Oracle VM、Oracle Solarisゾーン)により、階層的に構成されます。Ops Center管理対象となるサーバで3階層の仮想化環境を備えるサーバは、SPARC M10が初めてでした。多階層の仮想化管理をお客様に簡単に使っていただくことを目指し、私たちの挑戦は始まりました。

(左:仮想環境の構成、右:ハードウェア情報)

私たち開発者にとってシリコンバレーでの開発は、メジャーリーグでプレーをするようなエキサイティングなことです。世界各国の優秀なエンジニアとFace to Faceで議論しモジュールを作り上げていく作業は、今までに経験したことのない厳しくも楽しい任務でした。

当初は、開発期間が短く、期限内の完成は難しいだろうといわれていました。しかし、富士通のソフトウェア開発で培った開発技術、工程管理手法を活かし、オラクル社の開発者と粘り強く議論を重ねた結果、Ops CenterのSPARC M10対応をやり遂げることができたのです。もちろん品質も良好でオラクル社からも称賛を受けました。

実はこの製品を発表する前、お客様のシステムの構築支援のためクウェートに出張しました。OSやOracle VMのインストールや設定を行ったのですが、「Ops Centerが使えれば、GUI画面に沿ってCPUやメモリの数を指定するだけで、ドメインを構築できるのに。。。」と残念に思いました。

Oracle VMのコマンドを難しく感じていらっしゃるお客様にとっても、便利さを実感していただけると考えています。

最近では、私自身がお客様にOps Centerをご紹介する機会も増えてきました。多くのお客様に製品の良さを知っていただくとともに、お客様のご意見に耳を傾けながら、さらに便利なGUI機能の共同開発に取り組んでいきます。

富士通のエンジニアは、長年のサーバ開発で培った技術力とオラクル社とのさらなる協調で、世界中のお客様のビジネスを支えるインフラの創造に立ち向かう。

|

エンタプライズサーバ事業本部

UNIXソフトウェア開発統括部第一開発部 部長 中村 和浩 |

|

エンタプライズサーバ事業本部

UNIXソフトウェア開発統括部第二開発部 マネージャー 渡邉 裕之 |

|

エンタプライズサーバ事業本部

UNIXソフトウェア開発統括部第一開発部 武捨 悠一 |

![]()