2025年1月29日、日本の将棋界を牽引している棋士であり、日本将棋連盟会長でもある羽生善治氏と、富士通株式会社執行役員常務 富士通研究所所長 岡本青史が「人とAIの共存」をテーマに対談しました。両者には人間とAIが共存する世界を具現化しているという共通点があります。AIが将棋界に与えた影響や変化を軸に、昨今のAI技術の発展による人間とAIの共存の在り方や未来への展望を語りました。

世の中に大きなブレイクスルーを起こし続けているAI

AIに関する最近の大きなニュースに昨年のノーベル物理学賞・化学賞があります。前者は、統計力学の理論がAI機械学習に応用され、今日のAI研究を切り拓いた功績に関してで、後者はタンパク質の構造を予測するAIモデル「AlphaFold」などを通じて、化学分野に多大な貢献をしたことが評価されました。

岡本:将棋界で言えば、AlphaGoを作られたDeep Mindの研究者の方々が今回受賞をされたということで、AIの研究者にとっても非常に驚きの多い受賞だったかなと思っています。

AlphaGoは今から10年ぐらい前に棋士に勝利し、その後登場したAlphaZeroは2時間程度の学習で当時の最強のコンピュータ将棋に勝った点がすごく衝撃的でした。

羽生氏:そうでした。

岡本:この10年を振り返られて、AIが将棋界に与えた影響や変化はどう感じられていますか。

羽生氏:AIにとってボードゲームは研究しやすいテーマでもあるので、初期からいろいろリサーチされていました。ただすごく違うことは、10年前はアカデミックの分野で研究は進んでいる一方で、リアルな世界とあまり交わらなかったというか、影響を与えることはすごく少なかった。それがここ10年でかなり具体的に戦術や勉強方法など、AIが強く人間の将棋の世界に影響を与え始めている点は、以前と変わったところだと思います。

日本将棋連盟会長 棋士 羽生 善治氏

日本将棋連盟会長 棋士 羽生 善治氏

AIが将棋界にもたらした変化

羽生氏:今AIを活用せずに将棋の練習、研究をしているプロ棋士の先生方を探すのは難しいと思います。それがもうスタンダードなので、あとはいかに使うか、AIの進歩に対して人間がどのように合わせていくか等を模索しているのが現状だと思っています。

岡本:将棋の序盤、中盤、終盤、全体的にAIを使う形になってきているのでしょうか。

羽生氏:そうですね。もちろん分析に使うこともありますし、検証としてこの局面ではどうだったのかというような読み方もします。あとは、コンセプトを学んでいくということもあるんですね。

人間だけでは深堀りしづらい局面やジャンルにAIを使うことによって、この場面ではこういう考え方をすれば良いんじゃないかを掴んでいく。あとは評価ですね。評価は結構難しくて、AIの評価は株式相場みたいに点数がどんどん揺らいでいく。一つの局面でも5分考えたらプラスだけど、10分考えたらマイナスになる、というようなことも起こる中で、人間的な補正も入れながら、AIの評価に対する価値基準を自分なりに修正していく、そんなことをやっています。

岡本:仕事でも壁打ちに使ったり、人間が考えていることを拡張して新しいアイデアをもらったりとAIを活用しています。ただしAIもどんどん進化するので、言っていることが変わっていく可能性もあります。また必ずしもAIが出してくる答えが正しいわけではないので、人間の能力もかなり問われる場面が多いと思っています。将棋界ではどのように活用されているのでしょうか。

羽生氏:「3人寄れば文殊の知恵」という言葉がありますが、1人よりも3人で集まって分析した方が早く進むところに、さらにAIが加わると全く違う視点や発想、思考プロセス等、人間の盲点をついた着想や判断が出てくることがあります。ただ難しいのは、膨大なシミュレーションを出してくるので実務的であるかどうかは結構大事です。この局面を考えるのは面白いのだけど、それが実際にできるのかというのは全く別の話。だから人間が有限の時間の中で、現実的に生きることをやれるかどうかということも問われているような気がしています。

岡本:そうですね。AIの場合は1秒間に何億でも何十億でもデータを読める、そもそもそこは違いますよね。

羽生氏:AIの世界の難しいところは、プロセスや考え方がブラックボックス化していて、見えないところです。だから人間は、自分なりに解釈して、咀嚼して、吸収して、理解していくというプロセスを挟まなくてはいけないところで、新たなことを学び直しているような感覚はあります。

富士通株式会社執行役員常務 富士通研究所所長 岡本 青史

富士通株式会社執行役員常務 富士通研究所所長 岡本 青史

AIと人間の協働ー完全ではないAIの面白さと危うさ

将棋界のように、AIと人間の協働は様々なシーンで見られるようになりました。私たちはそれをどのように効果的に生かすことができるのでしょうか。

岡本:ある分野で専門的でない人にAIを使って教えることが、今後いろんな分野で起こると思っています。将棋の場合も昔は道場や教室があったと思いますが、何か教えるプロセスが変わっていますか。

羽生氏:例えば子どもに対して、将棋のソフトやAIを与えてそれだけで強くなれるかどうかはちょっと実験的な要素もあると思います。やはり師匠や先生みたいな人から考え方や発想を教わる中で進歩していくところもあります。AIによってそこを全部ショートカットした場合、どの域まで達せられるのかというのは、やってみないと分からないと思っています。

岡本:人間とAIが協調しながら教えていくみたいなことが起こるんでしょうか。

羽生氏:AIが入ることで教え方が変わる可能性はあるとは思います。マニュアル化・体系化される中で洗練されて、今までは遠回りして学んできたことがこれからの世代は短時間で習得できるでしょう。

羽生氏:あともう一つ面白いのは、人間の世界の価値観が全く入っていないので、古いとか新しいという概念がない。だから人間の目から見たらすごく斬新な最先端の形になるかと思えば、クラシックで古典的になることもあります。昔のものからヒントを得て新しいクリエイティブなものを生み出すことは、他のジャンルでも起こるんじゃないでしょうか。

岡本:なるほど、面白いです。最近音楽クリエイターの方々と仕事をしています。著作権がクリアされている4万曲ほどの楽曲からAIを使って音楽を創作していますが、彼らが言うのは、AIが出してくる不完全な音楽にすごくインスパイアされると。完全なものが出てくると全然つまらない、不完全なところを自分たちで直しながらAIでまた作って、という作曲プロセスが新しくて非常に面白いと言ってもらっています。

羽生氏:私が思うのは、AIが作ったものやAI的なものがどんどん溢れて、人間の感性も気が付かないうちに変わっていることがあると思います。

あとはAIは完璧で欠点などないように思い込んでしまうことは結構あるのかなと。実はAIはミスもある不完全なものですよということを伝えていくのは大事な気がしています。

岡本:そうですね。AIの進歩とそれを人間がどういう形で理解していくのかも非常に重要なポイントだと思います。AIが作り出すデータをAIが学習してAIのモデルがどんどんおかしくなっていくということもあり得ます。

羽生氏:体系ができあがっているところをAIに任せるのは大丈夫ですが、最先端のところは結局どんなに進んでもトライアンドエラーで模索が続くんじゃないかと思います。ブレイクスルーするときは、とんでもない発想や、うまくいくとは思えないようなアイデアが必要になるでしょう。暴走しているだけなのか正しい方向に向かっているのかをAIが判断することは難しいので、それは人間の判断能力や先を見通す力が問われているような気がします。

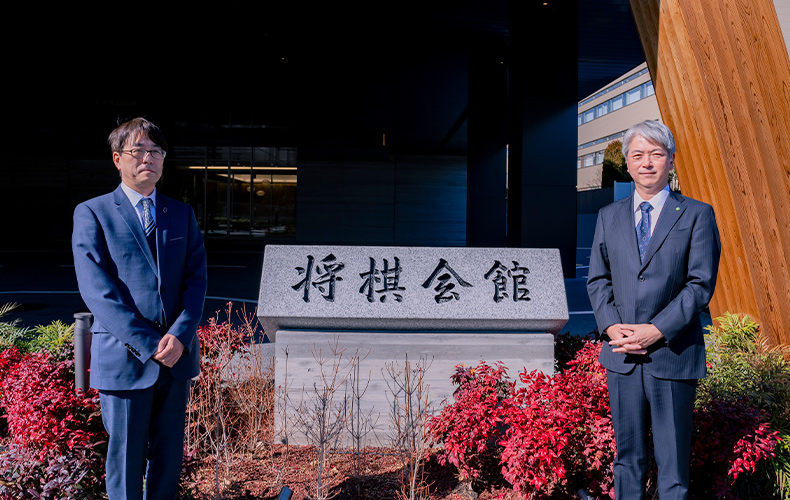

(左)棋士 羽生善治氏(右)富士通研究所所長 岡本青史 対談の様子

(左)棋士 羽生善治氏(右)富士通研究所所長 岡本青史 対談の様子

次の100年へーAIと人間が共存する未来への展望

将棋連盟は2024年に創立100周年の大きな節目を迎えられました。次の100年に向け、将棋界のAIとの共存における展望や、富士通のAI研究における展望とはどのようなものでしょうか。

羽生氏:棋士の技術に関して言えば、AIをフル活用して進歩していくのは大事で、素早く進歩していくところが魅力にもなると思います。将棋はある段階から技術的に強くなるのがすごく難しくて、そこからさらに進歩しようとすると、どんな方法をとれば良いのか分からなくなる段階があります。AIを活用することで、また得るものや吸収できるものがあるという意味では良い影響があるんじゃないかと思います。

岡本:最近、将棋を指さないけれど対局を見る人たちのことを表す「観る将」という言葉もあって、将棋のファン層も広がっているように感じますが、ここにAIが与えている影響もあるのでしょうか。

羽生氏:AIが活用されることで将棋を全く知らない人でもどんな状況になっているのかが、数字で一目瞭然で分かるようになりました。将棋の敷居が下がったのは一つの側面です。ただこれから先、将棋界の在り方として、メインの対局に付随するものや付加価値、対局以外の新たなものをどれぐらい打ち出せるかということも問われていると思っています。

岡本:我々の研究でも、技術領域の融合が新しい価値を持っています。単独でやってきたものの価値が他と合わさることによって大きくなっていく。

羽生氏:将棋もコラボレーションがすごく大事だと思っています。これから先は、いろんな世界やジャンルとの交流の中で新たな価値を生み出すことが鍵です。今はもうリアルタイムにそのようなニーズや反響をファンの方々からいただけるようになりました。それを参考にしながらいろんなものを作っていきたいです。次の100年に向けては、 AIを活用しつつ人間に寄り添ったサービスを展開していくことが大事だと思っています。

富士通では2024年2月に「AIはわたしたちのバディになる」という新しいAI戦略メッセージを打ち出しました。AIは信頼できる仕事仲間となり、人間の生産性と創造性を拡張していくものと考えています。

次の100年に向け新たなスタートを切った将棋界と、お客様の成長を支えるパートナーとして、AIを中心とした最先端技術開発に注力していく富士通に今後もご注目ください。

2024年9月に新しく設立された新将棋会館エントランス前にて

2024年9月に新しく設立された新将棋会館エントランス前にて

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。