複雑化する現代社会の課題を解決するためには、革新的技術の創出と、それを生み出す人材育成が不可欠です。富士通単独では、これらを実現することはできません。そこで、富士通は、自社の研究員が大学内に常駐または長期的に滞在し、大学との連携を密にしながら、社会課題解決に貢献する技術開発と未来を担う人材育成を両輪で推進する新しい産学連携の取り組みとして、2022年4月、富士通スモールリサーチラボ(以下、SRL)を立ち上げました。

2024年10月現在、国内外の大学に17のSRLを設置しています。個別の大学との連携を強化しつつ、SRLネットワーク間の横連携から生み出される「集合知」をもって、一層のイノベーションの創出を目指すため、昨年度から「富士通スモールリサーチラボ全国大会」を開催しています。前回は国内13の大学をお招きして実施しました。二回目となる本大会は、海外3大学を含む16大学が参加し、研究領域や国境を越えたグローバルな「知」の交流機会として開催しました。

― 第2回富士通スモールリサーチラボ全国大会の概要 ―

本大会は10月17日から18日までの2日間にわたって開催しました。1日目は、サイドイベントとして、理化学研究所と富士通が開発したスーパーコンピューター「富岳」の見学会を行いました。2日目は、副社長・CTOのヴィヴェック・マハジャンらによるオープニングセッションから開始し、口頭発表、ポスターセッション、およびネットワーキングのための懇親会を実施しました。これらのプログラムを通じて、研究領域を横断する技術イノベーションと人材育成に関する深い議論が行われました。

イノベーションによる社会課題解決への思いを強く持ち、思いを合わせて挑戦!

オープニングセッションにおいて、SRLの運営責任者であるテクノロジビジネスマネジメント本部長の豊田建は、SRLにおいて偽情報対策システムの研究開発(慶応義塾大学SRL)や、量子コンピュータの計算規模を飛躍的に拡大させる技術(大阪大学SRL)などの成果が生まれてきていることを取り上げつつ、社会課題解決に向け研究上のブレークスルーを起こすためには大学と富士通が「思い」を一つに力を合わせることが不可欠であることを強調しました。

この認識で全体が一致した上で、本大会では、SRLの意義・ポテンシャルを確認するとともに、それに付随する課題や苦労を含めて研究領域・国境を問わない活発な議論が行われました。

研究ビジョンを共有してベクトルを合わせるとともに、さらに新たな融合を

富士通コンピューティング研究所所長の中島耕太は、「コンピューティング技術の領域における複数のラボを統合させた大きな枠組みを日々考えていた。大きなビジョンを関係する大学の先生方と幅広く共有、議論することができ、その実現に向けた兆しが見えた」と、ベクトルを合わせることで生み出され得るイノベーションに期待するコメントがありました。

また、デルフト工科大学のTim Taminiau先生からは、「本当に楽しかった。想像よりもずっと規模が大きく、知らなかった活動が沢山あった。いま取り組んでいる量子機械学習は、面白いけれど技術的な課題もある。多様な領域が交差するSRLで繋がることで、難しい課題の解決の糸口が見つかると確信した」と異分野融合によるシナジーを促進するSRLならではのポテンシャルを実感されたというコメントをいただきました。

ほかにも、「苦労して研究テーマを立ち上げたが、なかなか上手くいかず、企業と大学の両者が納得できる成果には至らなかったこともあった。その後、皆で悩み、富士通の「マテリアリティ」に立ち返って何をすべきか議論し、SRLでの研究の軸が出来上がった」といったコメントをいただきました。大学側にも富士通が企業として目指すゴールを意識していただいた上で、様々な苦労をしながらも両者が一体となって日々の活動を進める研究現場の姿が垣間見えました。

SRLを産学連携の強力な基盤として、強い思いをひとつにベクトルを合わせ、大学の皆様と大きなチャレンジに向けて力強く歩んでいきたいと思います。

オランダで取り組む富士通との挑戦について語るTim先生

オランダで取り組む富士通との挑戦について語るTim先生

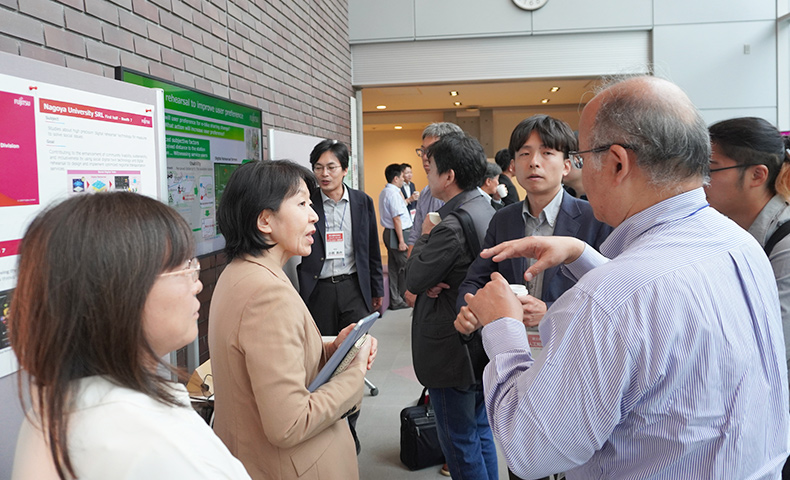

ポスターセッションでの議論の様子①

ポスターセッションでの議論の様子①

熱い思いを持って研究に邁進し、高みを目指そう

富士通研究所のアドバイザーを務めていただいている有川節夫 九州大学名誉教授・元総長(以下、有川名誉教授)からは、口頭発表およびポスターセッションでの熱の入った研究議論をご覧になった上で、「想像をはるかに超える研究展開と連携が進んでいる。新しい産学連携が根付きつつある。日本が変わるかもしれないとも感じた」とのお言葉もいただきました。

また、富士通研究所所長の岡本青史からは、全体講評において「今年のノーベル物理学賞と化学賞をAI研究者が受賞したことは、学術界にとっても富士通にとっても大きな転換点と言える。これは、我々が取り組むAIを中心とするデジタル技術が、研究のやり方自体を変革し、世の中を変えていく可能性を示唆している。高い目標と熱い思いをもって、チャレンジしていってほしい」と、全体を鼓舞する発言がありました。

ポスターセッションでの議論の様子②

ポスターセッションでの議論の様子②

イノベーションを創出する未来の担い手を育む「文化」を!

SRLは産学連携による人材育成のプラットフォームとしての役割も担っています。今回の大会においても、人材の育成に強い思いを持つ先生方が多く参加したとともに、学生の方々も参加しました。本大会中にいただいたコメントの一部を紹介します。

SRLや卓越社会人博士制度を軸に人材育成の「文化」を根付かせよう!

有川名誉教授は、技術立国の実現、若手研究者育成など、技術イノベーションを軸にしたより良い社会の実現に向け、強い問題意識を持ち精力的に活動されています。SRLのほか、富士通が推進する卓越社会人博士制度(富士通と大学が手を組み、大学の修士課程の学生の中から希望者を募り、富士通との面談などを通じてお互いに合意したら、博士課程への進学と同時に富士通の社員(社会人)になってもらい、給料を受け取りながら大学に残り、博士課程での研究と富士通での業務としての研究に同時に取り組む仕組み)についても、有川名誉教授にご賛同・共感していただいています。

オープニングセッションにおいて、有川名誉教授からは、経済面や人的交流面などの観点から、SRLや卓越社会人博士制度に対する一層の期待とともに、「単なる仕組み作りにとどまらない『人材育成の文化』を根付かせることが重要である」とお話しいただきました。

四半世紀前の富士通でのインターン経験に始まるAli先生の人材育成への熱意

トロント大学のAli先生は、1998年に当時の富士通研究所でインターンを経験され、それがご自身の研究者人生の起点となり、また、産学連携による人材育成の意義を理解するきっかけとなったと述べられました。Ali先生と富士通は四半世紀にわたり様々な形で強力なパートナーシップを深めてきました。トロント大学SRLはその一つで、2018年に同大学に設置した富士通の研究拠点を母体に発足したものです。

また、Ali先生から、トロント大学SRLが多くの有為な人材を育成・輩出してきたことに触れつつ、新たなイノベーション創出や人材育成に挑戦を続けられていることを熱く語っていただきました。懇親会の場では、参加した学生と積極的に交流していただきました。

そのようなお姿を見て、Ali先生の人材育成への挑戦は、四半世紀前の富士通研究所でのインターン経験に根差した人材育成の価値への思いが具現化されたものだと感じました。SRLを通じて、Ali先生のような思いを持った挑戦をグローバルに広げていき、次世代を担う人材の育成を文化として根付かせていきたいと思います。

懇親会にて学生に熱く語りかけるAli先生

懇親会にて学生に熱く語りかけるAli先生

学生にも多くのインスピレーションを与える機会に

今回の大会では、10名の学生が参加し、ポスターセッションで研究発表をされた方もいました。今回の大会は、参加した学生の方々にとっても、産学連携の意義について理解を深める場となったようです。

「企業の研究は専らビジネス目線で行うものと理解していたが、SRLでは必ずしもビジネス観点にとどまらない、社会課題の解決といった大きな目標を掲げ連携している点に感銘を受けた」

「アカデミアと企業は、それぞれ別々で交わらないものであると思っていたが、両者が一体となって研究を進めることでしか生み出せない大きなイノベーションがあるのだと、産学連携の意義がよくわかった。大学での学びの活かし方の一つの選択としたい」

このように、産業界を巻き込んだ研究の意義や、今後の進路・キャリアを考える上でも参考になったとの声が聞かれました。

また、次のようなコメントもいただき、新たな挑戦を後押しする刺激も与えることができたことがうかがえました。

「多様な専門性が交わり、新しいものを生み出そうとする共感が能動的にいきわたっていることを感じた。通常の学会など、同じ分野の研究者の集まりでは感じたことがない、楽しさがあった」

「SRLでの取り組みは、自分にとっては見たことがない新しさ。こういう世界があるんだという驚き。自分の研究テーマを深めるだけでなく、もっと積極的に新しい世界を体験していかねばと感じた」

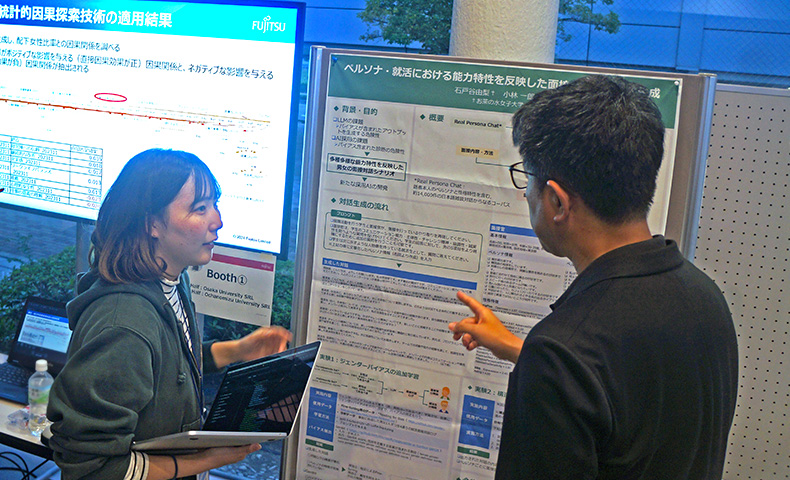

研究内容を富士通の研究員と議論する学生

研究内容を富士通の研究員と議論する学生

最後に

今回は、国内外からの研究者、学生及びオープンイノベーション担当者の方の参加のもと、各SRLの成果や様々な取り組みを紹介し、議論を深めることができました。

SRLの活動が軌道に乗り、「仕組み」としてのカタチが整ってきた段階のなかで、社会課題の解決に向け、イノベーションに向けた強い「思い」を一つにして、社会課題に挑戦することの必要性や人材育成を「文化」として根付かせることの重要性を改めて確認する機会となりました。富士通は、産学連携によるイノベーション創出と人材育成の新たなモデルとして、SRLが未来を拓く力とすべく、邁進してまいります。

関連情報

- 富士通スモールリサーチラボ

- [プレスリリース]世界最先端テクノロジーによる社会課題解決や価値創出に向けて、「富士通スモールリサーチラボ」による産学連携を強化

- [記事]これからのテクノロジーを、大学ともっと一緒に~第1回富士通スモールリサーチラボ全国大会の実施

- [記事]日本初、富士通の「卓越社会人博士制度」とは~アカデミックな研究と社会課題解決を両軸で支える

- [プレスリリース]フェイクニュースの社会課題を解決する偽情報対策システムの研究開発を加速 「経済安全保障重要技術育成プログラム」にて採択

- [プレスリリース]数万量子ビットの量子コンピュータでも、現行コンピュータを超える速度で実用アルゴリズムを実行する方法を確立 エラー訂正に基づく独自計算アーキテクチャの計算規模を大幅に拡大

- マテリアリティ(富士通グループのマテリアリティ/マテリアリティ特定のプロセス/マテリアリティへのアプローチ)