『みなさんは「心理的安全性」という言葉に対して、どんなイメージをお持ちでしょうか?』

この一文から始まる「Fujitsu心理的安全性Playbook」。この度、富士通が2021年から3年間取り組んだ心理的安全性プロジェクトの実践知をPlaybookとして一冊にまとめ、無償公開しました。

本記事では、オリジナルのPlaybookには載せきれなかったPlaybook公開に至るまでのプロジェクトの歩みをご紹介します。

- 目次

人を資本と捉える、人的資本経営が注目されている

近年、耳にする機会が増えてきた「人的資本経営」ですが、言葉は知っているものの少し難解で、その意味を的確に説明できる人は少ないかもしれません。経済産業省では、「人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」と定義しています。過去、日本企業では人材をコストと捉える傾向が強く、人材への投資は最小限に抑えられ、従業員のエンゲージメントや離職率はあまり重視していませんでした。

しかし時代は変わり、企業は次々と新しい経営課題に直面します。テクノロジーの急速な進歩やESG/持続可能な社会への関心の高まりがその一例です。これらの課題は、人材面の問題と密接に関連しており、どの企業も人材戦略の変革を迫られることになりました。こうした背景から、人材を企業の成長と発展の源泉と捉え、積極的に投資することで企業価値を高めていく重要性がますます強くなっています。

価値最大化のためのカルチャーの土台「心理的安全性」

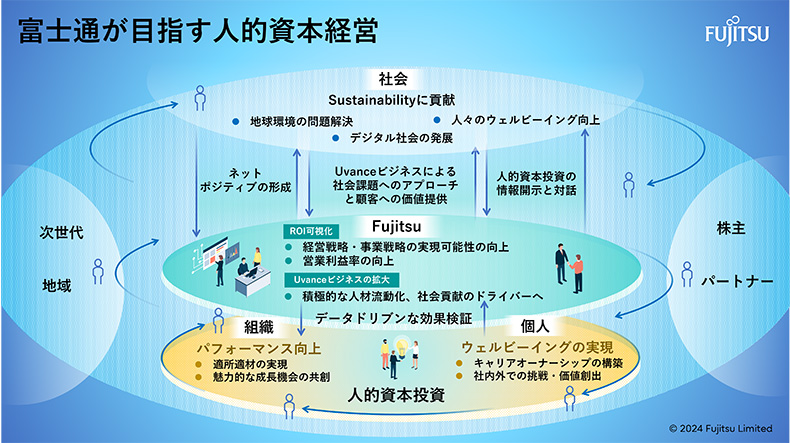

富士通の人的資本経営では、人材を資本として捉え投資することで、組織のパフォーマンス向上と個人のウェルビーイングを実現し、人の活躍の先に社会のSustainability(サステナビリティ)に貢献することを全体像として描き、多種多様な施策を実行しています。この組織のパフォーマンス向上と個人のウェルビーイングに深く影響を及ぼすものが「心理的安全性」だと捉えています。

「心理的安全性(psychological safety)」とは、組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対しても安心して発言できる状態のことです。組織行動学を研究するハーバード・ビジネス・スクールのエイミー C. エドモンドソンが1999年に提唱した心理学用語で、「チームの他のメンバーが自分の発言を拒絶したり、罰したりしないと確信できる状態」と定義しています。

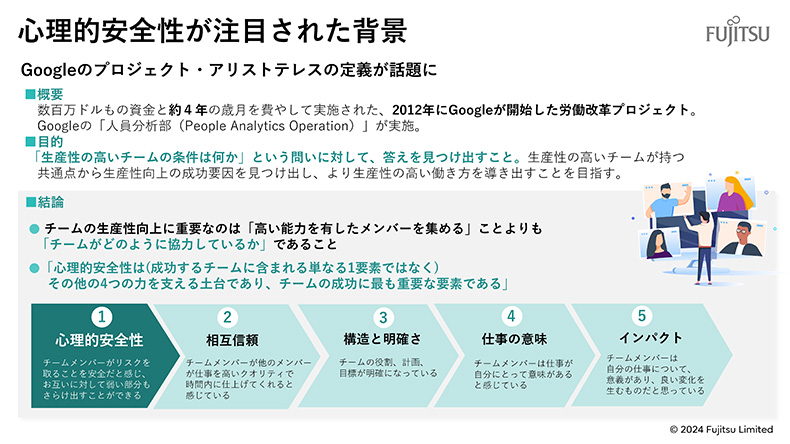

この心理的安全性が注目されたのは、Googleが行った「プロジェクト・アリストテレス」がきっかけです。(※1)このプロジェクトは「生産性の高いチームの条件は何か」という問いに対して答えを見つけ出すことを目的に実施されました。結果、チームの生産性向上に重要なのは「チームがどのように協力しているか」であること、そして心理的安全性こそが土台であり、チームの成功に最も重要な要素であることが証明されました。

-

※1

Googleのプロジェクト・アリストテレス同様、富士通でも2022年度から「チームの生産性」と「心理的安全性」の関係についてデータ分析を実施。「5名以上のシステムエンジニアが参加するプロジェクトを扱う603チーム」を調査対象とし、生産性が高いチームを「プロジェクト原価乖離率が低いチーム」と定義して分析を行いました。プロジェクト原価乖離率とは、計画時点の原価とプロジェクト終了時点の原価を比較し、どれだけ乖離しているかを表したものです。生産性の高いチームは原価のコントロールができており、原価乖離率が低くなるという仮説をもとに、心理的安全性にプロジェクト原価乖離率を抑制する効果があるかを検証しました。結果、心理的安全性は原価乖離率に対して常に統計的に優位な関係であり、成功するチームに含まれる重要な要素であることが分かりました。さらに、プロジェクト原価乖離率が低く、心理的安全性が高いチームへの定性調査では、メンバーたちに2つの特徴が見えてきました。一つめは、縦にも横にも率直に意見を言えること。二つめは、お互いに支え合えること。この分析から、リーダーとメンバーがお互いに率直に意見を言い合える「心理的安全性の高いチーム環境」こそが、早期の問題解決や組織の生産性向上に寄与するのだと言えます。

富士通の心理的安全性スコアを向上させた方法とは

富士通は、パーパス実現に向けてビジネスの伸長を目指し、組織カルチャーや人事制度・環境のフルモデルチェンジを推進しています。2021年には、ジョブ型人材マネジメントや組織エンゲージメント向上への取り組み導入など、人事施策における革新的なアプローチの導入をリードする「Employee Success本部」を新設しました。社員が成長・挑戦でき、ウェルビーイングを感じられる環境をつくるために、心理的安全性向上が優先事項と考え、「富士通の心理的安全性をデザインするプロジェクト」を開始しました。

富士通の心理的安全性をデザインするプロジェクトの概要

富士通の心理的安全性をデザインするプロジェクトの概要

ビジネスモデルやカルチャー変革が進む一方で、社内では「意見をすると一言目に否定批評される」「助けを求めても応えてもらえない」「関心を寄せてもらえない」「挑戦がしづらい」といった価値創造を目指す組織にはそぐわないコミュニケーションや文化が未だに存在しています。

悪しきコミュニケーションスタイルを打破すべく、「どうすれば個人・チームの心理的安全性を高め、その状態を持続させ、イノベーションを起こすことができるのか?」を問いとして掲げ、全社横断のメンバーで、プロジェクトの全体設計やコミュニケーションのあり方をデザイン思考で捉えることから始めました。当初はオンラインイベントを通じて、心理的安全性を阻害する/向上させる行動に関する声を実直に集めました。また役員や組織長がイベントに登壇することで、トップ層が心理的安全性に関心を寄せ、積極的に取り組んでいるという認識の形成を目指しました。社員から集めた声の数は600近くにも上り、定量的な計測では表れない富士通のカルチャーの実情を探りました。

同時に、より専門的なノウハウ・知識を得るべく早稲田大学商学部の村瀬 俊朗 准教授をアドバイザリに迎え、エンゲージメントサーベイをはじめとする各種サーベイデータや、社員の声をもとにした富士通独自の心理的安全性向上モデルを策定しました。抽象的で誤解されやすい「心理的安全性」の概念を、村瀬准教授と協働で富士通の独自のモデルとして言語化し、それをベースにした行動指針も合わせて考案しています。それらを心理的安全性Playbookとしてまとめて公開。社内の総閲覧数は7,000回を超え、多くの社員へ理解形成や行動変容を促すきっかけをつくることが出来ました。

さらに、「組織単位で心理的安全性を醸成したい」という現場の要望から、「心理的安全性向上プログラム」を開発しました。このプログラムには2つの特徴があります。一つめは、基礎知識や富士通の心理的安全性モデルの内容を一般社員から幹部社員・組織長まで、社員一律のインプットを行い、幹部社員と組織長には一般社員の組織カルチャーに関する意見や要望から気づきを得てもらうという点です。二つめは、チームで心理的安全性向上に向けたアクションを一定期間実施するという点です。参加者が最初から最後までポジティブに参加でき、安心して発言できるよう匿名投稿できるコメントツールの利用やグループ対話の場を作るなど体験面の工夫も重ねました。本プログラムの参加者は2,230名に上り、参加有意義感の有無については参加者の95%が肯定回答する結果となりました。

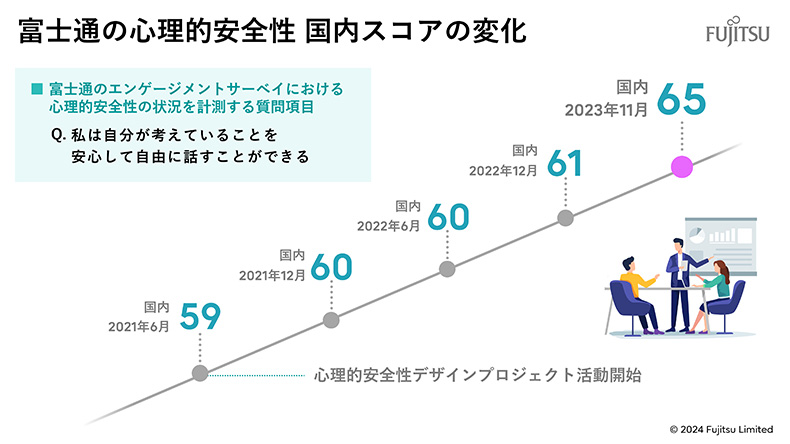

富士通の心理的安全性 国内スコアの変化

富士通の心理的安全性 国内スコアの変化

これらの地道な活動により、プロジェクト開始時(2021年6月)と比較して、最新の富士通全社のエンゲージメントサーベイ結果では心理的安全性スコアが国内で6pt向上するに至りました。

心理的安全性を高め、挑戦が当たり前の組織へ。約3年間の軌跡

心理的安全性向上プログラムの実施組織では、約1,700名の大規模組織と約50名の小規模組織ともにエンゲージメントサーベイの心理的安全性スコアが向上しました。また、「相手の話をまずは傾聴する」「ミーティングの中できちんと反応を返す」「意見を否定せず受け止める」「上司が丁寧に話を聞いてくれるようになった」「上司に挑戦を促された」といった行動の質的な変化を生み出すことが出来ました。

3年間にわたってさまざまな取り組みを続けてきた富士通の心理的安全性をデザインするプロジェクト。私たちのプロジェクトで得られた成果を広く公開することで、多様な企業や団体の皆さまの人的資本経営への取り組みのヒントとなるのではという思いのもと、「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」という富士通のパーパスに基づき、「Fujitsu 心理的安全性Playbook」というかたちで公開することにしました。組織やチームの対話や個人の考えるきっかけにお役立てていただきたいという想いを込めています。

私たちは今後も、富士通のパーパス実現に向けて、心理的安全性が高まり、誰もが安心して挑戦できる環境、つまりは社員一人ひとりが活躍するための土台づくりにこれからも挑み続けます。