生成AIが新たな価値創造の枠組みとして位置づけられ、経済全体への強力な影響において各産業や業種へのビジネスインパクトが高まり、前例のない速度でその採用が進行しています。

生成AIの中核となる大規模言語モデル(LLM:Large Language Models)技術は急激に進化を遂げており、モデルの性能向上と機能拡張により、生成能力の高度化とビジネスモデルが拡大しています。

今回のフジトラニュースでは、進化を続けるLLMを新しいビジネスモデルにつなげ、新時代を切り開く価値創造への取り組みを加速するために必要な経営視点による提言についてご紹介します。

広がるLLMの可能性

2022年11月のChatGPTの登場を皮切りに、価値創造のための新しいフレームワークとして、生成AIがかつてない速さで採用されています。生成AIの潜在的なパワーは、従来のAIを凌駕しうる大規模言語モデル(LLM)から生まれています。LLMに対する業界の理解が深まるにつれ、このテクノロジーを業務に統合し、価値創造の新時代を切り開く取り組みも加速しています。組織における生成AI(LLM)の採用は、新技術への投資戦略の最上位にも挙げられているほどです。

従来のAI導入の経験では、多くの組織が概念実証(PoC:Proof of Concept)やユースケースの確立の段階で立ち往生していまい、結果として経営へのインパクト(経営成果への貢献)が発生しませんでした。そこで富士通は生成AIを流行で終わらせないために、リサーチから得られた洞察に基づき、トップマネジメントへのメッセージとしてLLMを最大限に活用するため4つの提言をまとめました。

価値創造に関わるLLMのライフサイクル

企業にとって、LLMは単なる新しい「おもちゃ」ではなく、デジタル変革のために必要な価値ある新しい基盤であり、プラットフォームです。従来のAI(アルゴリズム)が個別タスク対応のポイントソリューションとすればば、生成AI(LLM)は複数のタスクが一括で対応できるトータルソリューションと言えます。また、「人間的な」進化を遂げ、人間的な思考能力を持つ新たなインフラとして、従来のAIツールから進化したものです。つまり、LLMは、人間のイノベーション能力を拡張する潜在力を持ち、ビジネスの未来をナビゲーションしてくれる可能性を潜めています。

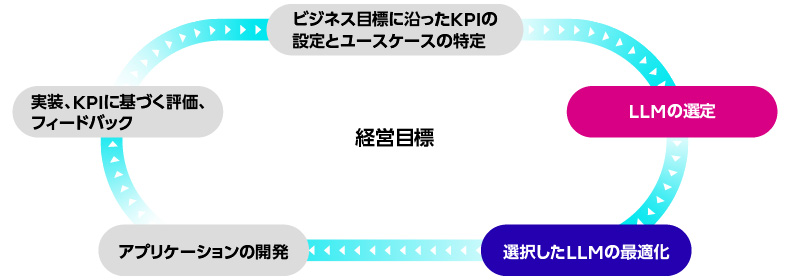

図1が示すように、LLMのライフサイクルには、ビジネス目標の策定とユースケースの特定、企業に適したモデルの選択と最適化、アプリケーションの開発と実装、KPIに基づくLLMの評価と改善が含まれます。

富士通が提供するインサイトペーパー「生成AIによる価値創造:ユースケースの探索と創出に向けた挑戦」には、KPIの設定とユースケースの特定に関する洞察を示しています。また、インサイトペーパー「LLMの活用:モデル選択から最適化までの戦略」も発表しており、モデル選択のための3つのオプションを提示し、モデル最適化(広義)に対する2つの基本的なアプローチ:(1)コンテキスト最適化と、(2)LLM最適化(狭義)についての洞察も提供しています。

図1 LLMのライフサイクル

図1 LLMのライフサイクル

主な経営上の提言

LLMライフサイクルから見れば、LLMs能力は原動力として生成AIの潜在価値を左右します。他方、自社のニーズに見合ったユースケースが確定できなければ、潜在価値をお客様に届けられません。LLMは価値創出の原動力であるが、企業が実感できる価値創出プロセスにユースケースを通じて参画しています。したがって、生成AIの潜在価値を最大限に引き出すために、LLMの選択・最適化だけでなく、ユースケース特定、KPIに基づく評価などのプロセスも非常に重要構成要素となります。経営的な視点からは、LLMに関わるすべてのプロセス(ライフサイクル)は、企業の価値創造目標に従って実行されるべきです。つまり、トップマネジメントはより高い視点に立ち、LLMのライフサイクル全体を見渡し、価値の最大化に焦点を当て、LLMを理解する必要があります。LLMの潜在的価値を最大化できるかどうかは、経営者の手腕にかかっています。

提言1 "人間性 "に伴って進化する新たなインフラとしてのLLMの活用

ビジネスの各ステップ(個別タスク)に対応する従来のAIとは異なり、ビジネスの複数のステップに一括で対応するのが生成AI(LLM)です。従来の物理的インフラや機械としてのソフトウェアから進化しているのです。これは企業にとって、インテリジェントな原動力であり、機械(ソフト)を超越し、「人間的」な進化を遂げた新たなインフラとして捉えるべきです。

このような「人間的」なインフラは、アクセスしやすくなることで全ての産業に影響を及ぼし、人々の生産性革命を引き起こします。また、自動化のレベルは従来のAIのRPA(Robotic Process Automation)からEPA(Enhanced Process automation)へ、そしてCA(Cognitive Automation)へと進化しています。つまり、これまで人間がプロセスや意思決定に直接関与していた状況から、LLMにより強化されたAIが主導権を握り、人間は監視者や最終的な承認者といった役割を果たすようになります。さらに、LLMは人間のイノベーション能力を拡大する潜在力を持ち、ビジネスの未来展望を導くことが可能です。つまり、生成AI(LLM)はプロセス自動化から認知オートメーションへ、そして人間の革新力の拡張まで進化したのです。

提言2 トップラインからボトムラインへの経営パフォーマンスを最大化するLLMの活用

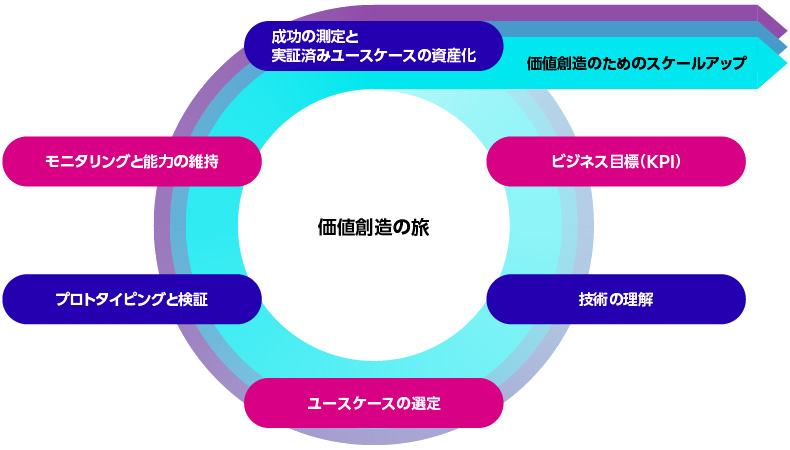

図2が示すように、生成AI(LLM)の導入に際して、新たな価値創造プロセスにおけるPoCやユースケースの検証や有効性の確認は必要です。しかし、繰り返しの実践で証明された技術やノウハウ、ユースケース(アーキテクチャなど)は、資産化を通じて迅速なスケールアップが求められます。スケールアップの段階では、PoCやユースケースの実証をスキップし、直接実装に進むことも重要です。

経営成果の最大化には、トップライン(成長目標)とボトムライン(利益目標)を同時に達成するアプローチが重要となります。これは、過去にAIのパイロット・プロジェクトや小規模な導入で止まってしまった落とし穴を避けるために重要です。そうでなければ、組織内の支持を得られなくなり、企業の成長が停滞する恐れがあります。

図2 効果的なステップとスケーリングによる生成AIパワーの最大限活用

図2 効果的なステップとスケーリングによる生成AIパワーの最大限活用

提言3 生成AIと従来型AIは互いに補完し合う関係を理解し、投資選択を行うこと

生成AIの最大の優位性はその創造性です。創造性と柔軟性を重ね合わせることにより、文章生成/情報の要約、ソフトコード生成、知的なタスクの自動化など、従来のAIが苦手とするタスクを効率的に遂行することができます。例えば、企業は新しいアイデアを迅速に生成し、生み出した価値を製品やサービスに組み込むことができます。企業は生産性を向上させ、新しい価値を創出することが可能になります。

一方、従来のAIは、その動作が比較的予測可能で結果が一貫しています。したがって、特定のタスクに対する高い精度を提供し生産性を向上させます。企業はルーチンワークを自動化し、生み出したリソースを従業員に割り当てることでより高度なタスクに集中できるようになります。

企業にとって最適なAIの選択は、その目的とニーズによります。投資選択において、まずビジネスのニーズと目標を設定します。投資コストとROIについて評価し、技術的な制約とリソース、リスクと規制を考慮して、どのようなAI、或は両方を組み合わせたAIに投資するのかを選択します。従来のAIと生成AIは、それぞれ異なる利点を持っており、多くの場合、両方を組み合わせて使用することで最大の効果を発揮します。

提言4 LLM運用に関わる潜在的な混合リスクへの対応

LLMの活用が急速に拡大する中で、企業のLLMへの過度な依存は、システムが事故を起こした際やLLM機能が停止した場合、ビジネス自体が中断するという新たなリスクを生む可能性があります。実際、主要な生成AI企業がシステム障害を経験したことが報道されています。(※1)。これに対して、マルチモデルの導入などの対策を講じている先進企業も存在します。(※2)。

また、商用LLMを対外ソリューションの中核部分に利用する場合、自社の競争優位性が損なわれる恐れもあります。なぜなら、商用LLMは競争市場の誰でも(競争相手でも)利用することができ、特許やノウハウのように自社の競合優位性や強みにならないからです。

さらに、RAGやAPI経由の外部サービスを利用する場合、外部リスクがLLM内部に取り込まれる可能性もあります。特に、今後API経由の外部サービスが増えると予想されるため、外部リスクの内部化は深刻な問題となる可能性があります。

-

※1

-

※2Jasper (2023) “Jasper vs. ChatGPT: Which is Right for You?”

プロフィール

富士通株式会社

チーフデジタルエコノミスト 博士 金 堅敏(Jiamin Jin)

2020年 富士通株式会社 チーフデジタルエコノミスト

1998年 富士通総研 主席研究員

主に世界経済、デジタルイノベーション/デジタルトランスフォーメーションに焦点を当てた研究に従事。著書物に『自由貿易と環境保護』などの書籍。直近の著作物:以下の富士通ホワイトペーパー、ほか。

- 生成AIによる価値創造:ユースケースの探索と創出に向けた挑戦(2024年)

- 量子コンピューティング時代の到来に向けて:視座を高くして堅実な取り組みを(2023,共著)

- サプライチェーンの生産性、回復力、持続可能性を高める変革を(2023年)

- 革新的エンタープライズ5G:DXの魅力的なイネーブラーとなるために(英語)(2023年)

- VUCA時代に台頭するコンポーザブルエンタープライズ:構想から実践まで(英語)(2023年)