富士通サーバ ISV/IHV技術情報

データセンターの空調最適化により、お客様に安心とTCO削減をはじめ環境負荷低減にも貢献 [第3回 最適な環境とは]

シュナイダーエレクトリック株式会社 様

2014年4月1日

![]()

はじめに

シュナイダーエレクトリック株式会社

ビジネス・デベロップメント

プロダクトマネージャー

水口 浩之氏

IT機器に最適な環境とはどのような環境を想像しますか?

工場の製造設備をオフィス環境で稼働しようと考える方はいらっしゃらないと思います。

では、IT機器の場合はいかがでしょうか?

サーバの小型省電力化によりオフィス環境に設置して稼働させているIT機器は増加しています。

しかし、最新のサーバではCPUのマルチコア化が急激に進んだため、小型高密度化による消費電力や発熱、騒音の増大など新たな課題が出てきています。また、データセンターでも小型高密度化による物理サーバ台数の増加に加え、更に仮想化による仮想ドメイン数の増加など管理の複雑化が課題となってきています。

「第1回 排気量と風量」![]() 、「第2回 冷却方式」

、「第2回 冷却方式」![]() に引き続き、モジュール式の設備アーキテクチャーにより、データセンターの電源/冷却設備を迅速かつ容易に設計/展開可能なソリューションをお持ちの、シュナイダーエレクトリック株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:セルジュ・ゴールデンベルグ、以下、シュナイダーエレクトリック)水口 浩之氏に、今回、第3回として「最適な環境とは」と題し、IT機器にとって最適な環境とは何かについてお話しを伺いました。

に引き続き、モジュール式の設備アーキテクチャーにより、データセンターの電源/冷却設備を迅速かつ容易に設計/展開可能なソリューションをお持ちの、シュナイダーエレクトリック株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:セルジュ・ゴールデンベルグ、以下、シュナイダーエレクトリック)水口 浩之氏に、今回、第3回として「最適な環境とは」と題し、IT機器にとって最適な環境とは何かについてお話しを伺いました。

「第1回 排気量と風量」![]() 、「第2回 冷却方式」

、「第2回 冷却方式」![]() と「第4回 最適な環境構築」

と「第4回 最適な環境構築」![]() も合わせてご覧ください。

も合わせてご覧ください。

ソリューション提案

富士通は、コンピュータに最適な運用環境、ネットワーク環境、省電力化環境の全体最適化を推進

サーバの小型高性能化により多くの物理・仮想ドメインの管理とサーバ消費電力の増大へ対応する空調最適化などファシリティを含む統合的な管理が必要になってきています。例えば、富士通のPCサーバPRIMERGYでは、「統」、「柔」、「省」の三つを追求しています。 サーバを中心にネットワークをシンプルに再編、仮想/物理サーバが混在するシステムおよびファシリティを統合的に運用できる環境を追求し、これまでにない効率化と省電力化を実現するとともに、将来の変化に柔軟に対応できるヒューマンセントリックなシステム基盤の創出に取り組んでいます。

「統」では、データセンター管理の「視界」を変え、「柔」ではネットワーク接続をシンプルに、「省」では省電力化を推進し、より「エコ」な運用に変えることをそれぞれ追求しています。これらのサーバをはじめとするITインフラ運用管理の工数・コスト削減や省電力化などを、今まで以上に高いレベルでサーバやストレージ、ネットワークに加え、ファシリティも含めた統合管理を実現しています。

同時に、運用管理ソフトウェアのユーザインターフェースの統一を図ることで、全体最適化を推進しています。

シュナイダーエレクトリックは、データセンター専用に設計、構築するインフラソリューションとの組み合わせを提案することで、IT機器やそのIT機器を使用する人が、ストレスを感じることの無い運用とエコを追求し、全体最適化を実現していきます。

富士通が提供する新技術による新たな発展をシュナイダーエレクトリックはファシリティ環境でサポートします

「第2回 冷却方式」![]() の中で、いかに効率の良い製品で、コンピュータのパフォーマンスを高められるかがシュナイダーエレクトリックの課題であり、挑戦だとお伝えしましたが、富士通はネットワークの環境で同様な挑戦をし、その実用化に成功しています。既存通信回線の空き帯域を利用することで、大容量のデータを高速でやり取りすることを実現しています。これにより、従来日本---ヨーロッパ間を10GBのデータ送信に最大7時間20分かかっていましたが、約20分に短縮可能となります。

の中で、いかに効率の良い製品で、コンピュータのパフォーマンスを高められるかがシュナイダーエレクトリックの課題であり、挑戦だとお伝えしましたが、富士通はネットワークの環境で同様な挑戦をし、その実用化に成功しています。既存通信回線の空き帯域を利用することで、大容量のデータを高速でやり取りすることを実現しています。これにより、従来日本---ヨーロッパ間を10GBのデータ送信に最大7時間20分かかっていましたが、約20分に短縮可能となります。

これは、ネットワーク環境の最適化により誰もがストレスを感じることのない運用とエコに直結します。さらに、災害時などのBCPにも多いに役立ちます。

また、新しいハードウェアを導入する必要がなくソフトウェアの導入だけで、導入できる技術は費用負担が少なく、構築にかかる期間も短いため非常に魅力的です。

【ご参考】

ネットワークの距離感をなくし、グローバル市場を勝ち抜く「大容量データ高速通信」

http://journal.jp.fujitsu.com/2014/01/16/01/![]()

シュナイダーエレクトリックは、富士通が提供するこのような新技術を活かせるファシリティ環境を的確な設計でサポートしていきます。

オフィス環境とデータセンター/サーバルーム環境の違い

人には人の、コンピュータにはコンピュータの空調が必要

「第1回 排気量と風量」![]() で触れた、サーバの正確な排気量を把握することで、高精度の空調設計が実現可能と説明しました。

で触れた、サーバの正確な排気量を把握することで、高精度の空調設計が実現可能と説明しました。

しかしながら、国内のオフィス環境ではサーバの正確な排気量どころか、コンピュータ専用の空調機を使用せずオフィス用の空調機や家庭用の空調機といった、人の心地よさを考えた空調機を使用している環境が多々あります。

オフィスの空調を設計する際に必要な冷房負荷(発熱量)を計算する際は㎡あたりのワット数で計算します。冷房負荷には構造体負荷、ガラス面負荷、照明負荷、人体負荷、その他室内負荷、すきま風負荷、外気負荷等が含まれます。部屋の用途によって異なりますが、一般的なオフィスで人の発熱量は1人あたり100W以下となります。

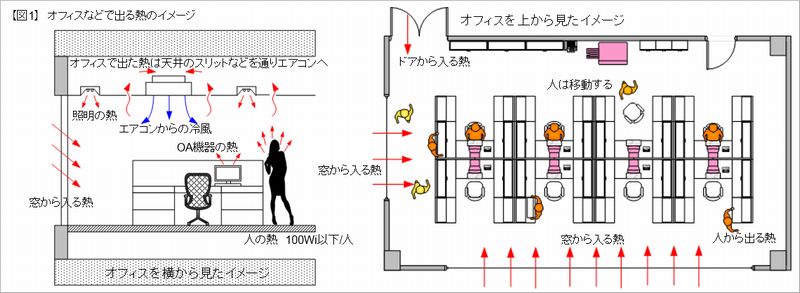

【図1】をご覧ください。オフィスなどで出る熱のイメージ図です。

オフィスの場合は熱が様々なところから発せられ、発熱体である人も移動するためそれらを効率良く冷やすのは難しく部屋から出た熱とエアコンから出た冷気を混ぜて快適な環境をつくる、部屋全体を考えた空調が必要となります。

このように、オフィスなどの冷房負荷を計算する手法は確立されていますが、データセンターやサーバルームの負荷を計算するにあたって明確な設計手法があるかといいますと、実はあまりこれまで検討されてこなかったのが実情です。

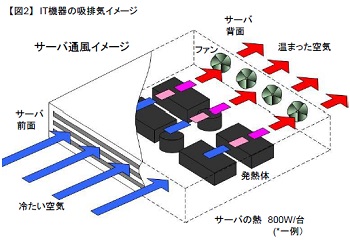

次に【図2】をご覧ください。IT機器の吸排気イメージ図です。

一般的にIT機器は前面から吸気して、背面から排気します。また人のように移動することはありません。

これを理解すればどのように冷気を送り、排気を処理すれば良いかが見えてきます。

ただし、IT機器の発熱量は1台の1Uサーバで、800Wなることもあります。小さい箱が人の10倍ほどの発熱量になります。

このようなIT機器を搭載するラックは1本あたり、3000W(3kW)以上になるのは当たり前です。

最近の傾向としてはスマートフォンやタブレット機器、クラウド、仮想化環境の普及もあり1ラックあたり少なくとも6kW、多い時には8kW~10kWで設計をするケースも目立ってきています。また、各IT機器の発熱量が高ければその内部に風を通す役割のファンの数も多くなり、騒音も問題になってきます。

製造、流通、金融、行政、防災など多くのシステムが現在ITによって効率化し、企業の競争力とも直結しています。

それを担うIT機器に性能を求め、実現してきた一方で、発熱量や騒音の問題が出てくることは必然の流れです。

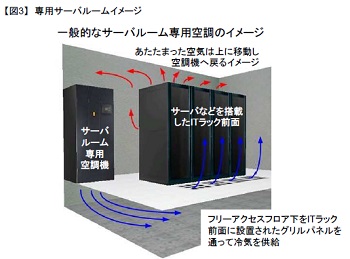

【図3】で示すように、発熱量や騒音の問題をきちんと解決するには、1ラックあたりの発熱量が3kW程度でも、床下を利用してITラック前面に冷気を送り、熱対策を施した専用の部屋が必要となります。

今回は、「最適な環境とは」と題し、IT機器にとって最適な環境とは何かについてお話ししました。

では、最適な環境はどのように設計すれば良いのでしょうか?

また、一般的なサーバルーム用の空調を更に効率を高めるには、どのような手法があるのでしょうか?

次回は、「最適な環境構築」と題して、空調の効率化のための設計手法について、ご紹介いたします。

お問い合わせ先

シュナイダーエレクトリック株式会社

![]() 03-6402-2001

03-6402-2001

![]() jinfo@schneider-electric.com

jinfo@schneider-electric.com

Webサイト:http://www.apc.com/jp![]()

注意事項

- 本サイトでは、富士通のサーバ製品への適用サポートを表明されている各ベンダー様よりご提供いただいた情報を掲載しております。

- 掲載製品は、適用サーバ製品の全モデルをサポートしていない場合があります。製品の情報、検証事例、製品の導入およびサポート等については、各ベンダー様の提供する範囲となりますので、詳細につきましては各ベンダー様へお問い合わせをお願いいたします。

なお、一部旧社名/旧製品名のまま掲載しており、記載の連絡先にお問合せいただけない場合がありますが、予めご了承ください