2050年のカーボンニュートラルに向けた動きが世界規模で加速しています。今、求められているのは企業の経済活動における「サプライチェーン全体におけるCO2排出量(Scope3を含む)」削減の取り組みを「いかに早く社会実装するか」。こうした中、一般社団法人電子情報技術産業協会(以下、JEITA)が事務局を務める「Green x Digitalコンソーシアム」では、サプライチェーン全体でのCO2排出量の「見える化」から「削減」に向けた取り組みを進めています。同コンソーシアムの座長を務める東京大学 大学院 情報学環 教授でユビキタス情報社会基盤センター長の越塚 登氏に、世界規模での取り組みの現状、新しく見えてきた課題、そして、脱炭素化の取り組みをさらに加速するために必要なことについてお話しを伺いました。

※Green x Digital コンソーシアム 座長 越塚 登氏(東京大学大学院 情報学環 教授)[右]と、プロジェクト担当者の富士通 Strategic Planning Unit マネージャー 永野 友子[左]

- 目次

2050年のカーボンニュートラルに向けて「大局観」を持つことが重要

――2050年のカーボンニュートラルに向け、国際的なデータ標準化や共通プラットフォームの構築といった動きが加速しています。現状をどのように捉えていらっしゃいますか。

越塚氏:ひと言で示すと、まさに「過渡期」にあると感じています。世界規模でのカーボンニュートラルの取り組みを俯瞰すると「データを可視化し活用する」という方向性は合致しているように感じます。ただ、具体的なアプローチはさまざまです。

グローバルでは、欧州がリーダーシップを発揮し、グリーンディール政策のもとカーボンニュートラルを目指すさまざまなルールの整備が進んでいます。本コンソーシアムと関係性の深い、WBCSD(World Business Council for Sustainable Development:持続可能な開発のための世界経済人会議) が主導するPACT(Partnership for Carbon Transparency:炭素の透明性のためのパートナーシップ)のイニシアチブは、グローバルバリューチェーンの透明性を加速するために、バリューチェーン全体で製品レベルのCO2排出量データ計算および交換するための合理化された方法論作成と社会実装に取り組んでいます。同時に、欧州からは「データスペース」という重要なコンセプトが提示されており、この議論も活発です。データスペースは共通の仕様に従ったデータ連携や共有の取り組みを意味するもので、サプライチェーン全体のCO2排出量可視化との親和性も高いため、今後より注目して議論をフォローする必要があると考えています。

東京大学 大学院情報学環 教授

東京大学 大学院情報学環 教授ユビキタス情報社会基盤センター長

越塚 登氏

日本国内においても、欧州の動きと近しい状況だと認識しています。サプライチェーン全体でのCO2排出量可視化の動きは本コンソーシアムでも注力していますが、国の政策と連動した動きが求められます。また、データスペースの議論も活発になっており、自動車・蓄電池を最初のユースケースとし、今後ますますデータの標準化・データ連携基盤の社会実装が進んでいくものと考えられます。

――過渡期にある取り組みをより本格化させるためには、どのようなことが大切なのでしょうか。

越塚氏:まずは、「データ化」が重要だと考えています。CO2は無色透明で目に見えず、重さを測ることも難しい。社会全体でコントロールするにはセンシングしてデータ化し、そのデータをお互いにやり取りする(流通させる)仕組み、テクノロジーやシステムが不可欠です。

また、CO2排出量の削減に取り組むことによる経済インセンティブも大切です。インセンティブについては、CO2削減の取り組みが自社のビジネスにおいてプラスになるという具体的な経済インセンティブだけでなく、取り組まないことによるデメリットなど非経済インセンティブもあわせて検討していく必要があると感じています。

もう一つ。大切なことは「大局観を持つ」ことです。CO2排出量の削減、脱炭素化という言葉だけを聞いても、なかなか自分事として考えられないことも多いでしょう。ところが、少し大局に立って、「100年後にも街を走っている車の大半がガソリン車」、「100年後も電力の大半が火力発電」と考えると、「果たして、それで良いのだろうか」と誰もが感じるはずです。大局で捉えると、カーボンニュートラルになっていない未来は想像できないのです。

少し前にエアコンなどに使用されていたフロンが原因でオゾンホールが拡大しているという問題がありました。その後、フロン全廃に向けて地道に取り組んだ結果、現在ではオゾン層が完全に回復する見通しが立ったとされています。このことも大局観を持つことの大切さを示しています。人間一人ひとりが与える影響も一つの企業が与える効果も決して小さくはないのです。大局観を持って継続的に地道に取り組むことで、目標を達成・実現できるはずです。その意識を持つことが大切です。

Green x Digitalコンソーシアムのこれまでの取り組みと新たな課題

――越塚先生が座長を務める「Green x Digitalコンソーシアム」のこれまでの取り組みと成果、見えてきた新たな課題についてお聞かせください。

越塚氏:コンソーシアムではこれまで、サプライチェーン全体でのCO2排出量の可視化に取り組んできました。そのためには、サプライチェーン上の各社が共通の方法論で排出量を算定し、上流から下流へとデータが連携されていくことが必要です。各社からCO2排出量を算定するためのソリューションが提供されている状況を踏まえて、Peer-to-Peer方式でデータを連携させて、ソリューション間で相互接続できるように進めてきました。すでにコンソーシアム内の複数の企業でダミーデータによる仮想の実証実験も行い、相互接続の実効性を確認できています。具体的な算定方法論や技術仕様は、PACTの方法論を参考にしてコンソーシアムが策定した「CO2可視化フレームワーク」「データ連携のための技術仕様」にまとめられています。

こうした取り組みの中で見えてきた新たな課題としては、やはり「算定の難しさ」があると感じています。「CO2可視化フレームワーク」では、具体的なケースも例示しながら算定方法を解説していますが、国際標準やグローバルに活用されるデファクトスタンダードをベースにした考え方が含まれているので、これからScope3の算定に取り組む事業者にとってはハードルが高い部分もあります。デジタル技術の進展にともない大量のデータを計算し、連携する環境は整いつつありますが、それを使いこなすための共通言語であるルールをどう浸透させていくかが求められています。

また、サプライチェーン上でデータを流通させることに対して、一定の抵抗感があるのも事実です。「どのようなデータであれば、可視化の先にある削減に向けて有用なものとして社会に受け入れられるか?」という信頼性・妥当性の観点に加え、「どのようなデータの持ち方・渡し方であれば機密情報を保持しながら必要十分なデータ連携を実現できるか?」というリスク管理の観点もあります。データの取り扱いに関する技術的な進展とともに、体制(ガバナンス)も重要な課題になると考えます。

データについて忘れてならないことは、本当に大切なことは「可視化」ではなく、その先にある「削減」であるということ。サプライチェーン全体の排出量削減のためには、排出量の多い箇所である「ホットスポット」を見極め、そこに最適な対策を打つことが重要で、それにはデータが必須という考え方です。この考えに基づき、CO2削減に有用なデータの在り方とその活用についてさらに議論を深めていくことが大切です。

「社会実装」「データ信頼性の確保」「地盤作り」コンソーシアムの3つの方向性

越塚氏:今後の方向性としては大きく3つの動きがあります。1つめは、これまで取り組んできたCO2排出量可視化の方法論や技術仕様を社会実装していくことです。多くの企業はコンソーシアムが提示する方法論に基づきCO2排出量を算定し、技術仕様に整合したソリューションを通じてデータ連携を行うことで、共通言語のもとでサプライチェーン全体のCO2排出量を明確にできます。これがCO2削減への大きな一歩に繋がると考えています。コンソーシアム会員企業を中心にソリューションの活用を促進し、各業界へも広めていけるよう働きかけています。具体的な取り組みの一つとして、2024年度には教育事業にも注力し、実務者向けにScope3算定を解説するセミナーも実施しました。

2つめは、データ流通についての国内外の議論を捉え、日本の産業界としての対応を進めることです。CO2排出量を含むデータを流通させるには、データの信頼性をどう担保するのかが大切です。欧州の動向も注視しながら、データの保証・検証等をどう実現していくか。コンソーシアムとしては、事業者間で足並みを揃えることでデータ流通の助けになる部分、いわゆる協調領域を見極めながら、具体的な論点と注力分野を特定し議論を進めていきます。

3つめは、企業がカーボンニュートラルに向けた取り組みを中長期で推進するための地盤作りです。先ほどインセンティブについてお話ししましたが、企業の脱炭素の取り組みが世の中から適切に評価され、何らかのインセンティブに繋がる仕組みを確立することが重要です。本コンソーシアムでは2023年に「環境活動データ価値化ワーキンググループ」を発足し、環境に資する製品の考え方・評価のポイントなどについての整理を進めています。検討内容は2025年度にかけてコンソーシアムから発表予定です。

サプライチェーン全体の脱炭素化、求められるのは「リーダーシップ」

――サプライチェーンを構成する中堅・中小企業にとっては、CO2排出量削減や排出量データの正確な算定などの取り組みが負担となる場合もあると思われます。こうした悩みや課題を改善するのに、どのような仕組みや方策が必要となるのでしょうか。

越塚氏:中小企業の参画については重要な論点で、今後、コンソーシアムでも議論すべきことです。現段階においても「CO2可視化フレームワーク」ではさまざまな規模の企業が同居できるような排出量算定方法論を提示していますので、この活用を会員企業から徐々に広げていく中で、顕現していく課題と向き合っていくことになると考えています。

「第一歩を踏み出すこと」の大切さも感じています。コンソーシアムではこれまで、サプライチェーン全体のCO2排出量削減に向けて排出量算定の仕方やデータフォーマット、データ連携の方法の標準化に取り組んできました。それをいかに社会実装していくか。第一歩をどう踏み出すか、誰がファーストペンギンになるか、その議論を具体化していくタイミングだと考えています。

――そうした中、富士通では中堅中小を含むグローバルサプライヤー12社と協業して、一次データを活用したCO2排出量の企業間データ連携による脱炭素に向けた実践を開始しました。

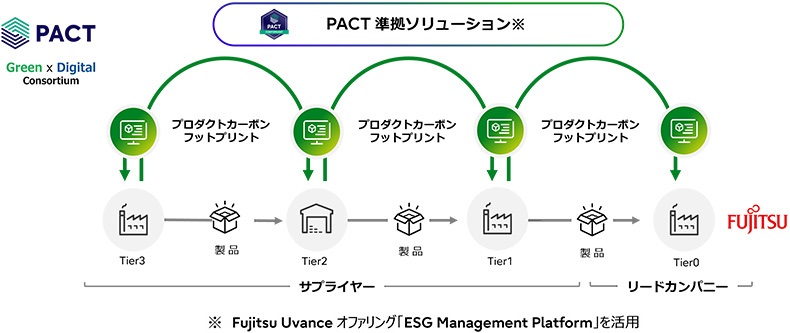

越塚氏:大きな意義のある、重要な取り組みと言えます。こうした取り組みは、ともすると自動車や鉄鋼、造船、化学など業界ごとに縦割りになりがちです。脱炭素の取り組みが地球規模の問題であることを考えると、業界横断的に実施しなくてはなりません。富士通とサプライヤー12社の取り組みは、Green x Digitalコンソーシアムのフレームワークはもちろん、WBSCD/PACTの枠組みにも対応しPACT準拠したソリューション同士でデータ連携を実現することで、国内外のサプライヤーが参画しやすいかたちになっています。この取り組みによって、多くのサプライヤーが参加できる「汎用的」なかたちが示され、今後は参加する企業を増やすなどして実践の幅と深さを広げていけばいい、その第一歩がこの取り組みだったと感じています。

本実装プログラムのイメージ

本実装プログラムのイメージ

――この取り組みをさらに拡大・充実させていくことも含め、今後、サプライチェーン全体でのCO2排出量削減の取り組みで重要なことは何でしょうか。

越塚氏:「リーダーシップ」だと思います。リーダーシップというとどこかの国、どこかの企業が強力な牽引力を発揮するというイメージを持つかもしれませんが、脱炭素の取り組みにおいては、決して1つの国や企業に限定したものではないと考えています。CO2排出量削減の取り組みをはじめグリーンの領域は、新しい分野であると同時に多岐にわたるため、「すべてを知っている」主体がまだいない状況であると思っています。だからこそ、国家間の枠組みであったりパートナーシップであったり、組織や団体など、なんらかの主体が多くの専門的な知見を集約し、個々の力を大きな力にまとめて引っ張っていくリーダーシップが必要とされているのではないかと感じています。

どこかがリーダーシップを発揮してこれまでの取り組みを社会実装していかなくてはならない時期に来ているという視点からも、今回の富士通とサプライヤー12社が協業した社会実装に向けての取り組みには大きな意味があると言えるでしょう。

――最後に、サプライチェーン全体の脱炭素化の重要性を認識しつつも一歩踏み出せない企業の方々に向けて、メッセージをお願いします。

越塚氏:CO2排出量の可視化は、技術的に実現不可能なことではないと認識しています。コンソーシアム会員企業を中心に、さまざまな業界の皆さまのお力も借りながらこの取り組みを進め、その先にある排出量削減につなげていきたいと考えています。また、地球環境を守るという大局的な価値観を共有することも重要です。地球環境を維持するには人類全体で取り組んでいくことが必要なので、ぜひ新たな価値を目指した連携を期待します。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。