「もっといいクルマ」を追求するトヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ自動車)と、最先端テクノロジーで社会課題解決を目指す富士通株式会社(以下、富士通)。この二つの企業が、モータースポーツという共通の舞台で、未来のモビリティ社会を創造する革新的な協業をスタートさせました。

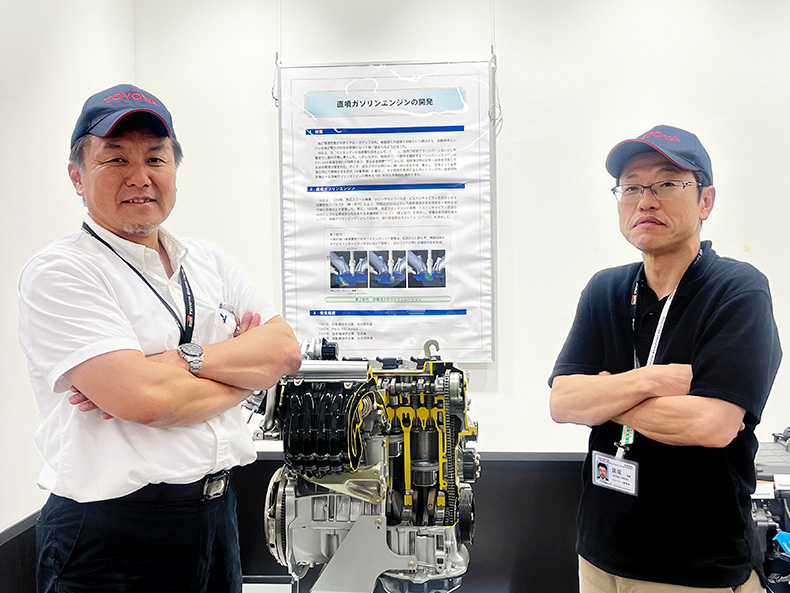

富士通の社員がトヨタ自動車のレース車両のパワトレ開発現場であるGRパワトレ開発部に2024年7月より出向。現場改革を通して、サステナブルな社会の実現を目指しています。この両社の連携は、自動車開発にどのような変化をもたらそうとしているのでしょうか。そして、持続可能なモビリティ社会の実現にどのように貢献していくのか。トヨタ自動車GRパワトレ開発部の北村 融 氏と、富士通から出向した貝塚 智憲に話を聞きました。

トヨタ自動車×富士通の歩み

――富士通ではこれまで、どのような業務を担当されてきましたか?

貝塚(富士通):私は全国の電力会社や通信会社の大規模ネットワークの監視・管理システム開発に長く携わってきました。社会の安心安全を支える重要な監視システムでは、多様な機器から大量のデータをリアルタイムに収集し、異常発生時の通知や原因分析を迅速に行う必要があります。当時は、お客様常駐で、お客様と一緒に「より良いシステムをどう実現するか」を考え、構築していく体験を通して、その難しさ、面白さを学びました。

その後、人事部から「会社の変革を支援してほしい」と声をかけられ、経営戦略室、その後CTO戦略室(現・技術戦略本部)へ異動し、富士通の変革を推進する業務に参画しました。この経験は私にとって大変貴重なものでした。ここ数年はAIブームの中、富士通がAIカンパニーとなるべくFujitsu Kozuchiとともに挑戦を続けてきました。

――トヨタ自動車へ出向することになった経緯、決めた理由を教えてください。

貝塚(富士通):今回の協業は、2年ほど前に、富士通の大西副社長、マハジャン副社長(当時CTO)、トヨタ自動車の佐藤社長(当時GRカンパニープレジデント)が九州のサーキットで対談し、富士通がテクノロジーでモータースポーツに貢献できるのではないかと提案したことがきっかけで始まりました。技術戦略本部の私に、「このような考えを持つ人材を探してほしい」と依頼があり、私は、極限状態での勝負に挑むモータースポーツにはどのようなテクノロジーや人材が貢献できるのだろうと考え始めました。

そんな中、GRパワトレ開発部の方々と会話する機会を得て、レースでは、車に搭載された大量のセンサーデータをリアルタイムに分析し、車の状態を常に共有しておく必要があること、そして、その最大の目的は、極限状態で運転をするドライバーの安全を守ることであり、何かあった場合は瞬時に警告を上げ、原因や影響を特定して安全に対処することだと学びました。安全があってこそレースが成り立ち、勝利はその後だと。この考え方は、業界は違いますが、私がこれまで携わってきた電力会社や通信会社との仕事と共通部分が多いと感じ、富士通としても何かできることがあるのではないかと確信しました。

さらに、モータースポーツは、次世代の車開発に挑戦する場であり、TOYOTA GAZOO Racing(TGR)では水素エンジンの開発も積極的に進めています。まさに持続可能な車社会を目指した、カーボンニュートラルへの挑戦です。しかし、水素エンジン開発は課題の多い分野であり、これまでの内燃機関開発の経験だけでは通用せず、考え方や手法の大きな転換が必要とのことでした。こういった話を聞く中で、会社のDX変革に携わってきた自分の経験を活かせないかと考えるようになり、ついには、「これは自分が行きたい!ぜひ参加させてください!」と自ら手を挙げ、出向を決心しました。

富士通株式会社 技術戦略本部 SME推進統括部 貝塚 智憲

富士通株式会社 技術戦略本部 SME推進統括部 貝塚 智憲

パワトレ開発現場から、モビリティ社会の改革を目指す

――GRパワトレ開発部の具体的な取り組みについて教えてください。

北村(トヨタ自動車):TOYOTA GAZOO Racing(以下、 TGR)は、トヨタのモータースポーツ部門の名称で、WECをはじめとする競技活動と並行し、トヨタのスポーツカーのサブブランド「GR」向けの技術開発/マーケティングを行う部門です。その中でも、私たち、GRパワトレ開発部は、TGRが参戦する車のパワートレーンを設計・開発する部門です。パワートレーンとは、エンジン、ハイブリッドシステム、トランスミッション、冷却システムなど、エネルギーを作り出して駆動輪に伝えるまでのシステムを指します。まさに車の心臓部分を扱っている部門と言えます。

モータースポーツの世界では、通常のテストコースや一般道では経験できない負荷がクルマやドライバーにかかります。この極限の状況下で、クルマの弱点が浮き彫りになります。私たちは、信頼性の高いクルマを作り上げるために、トライ&エラーを繰り返し、知識と技術を積み重ねてきました。これにより、走行性能の向上や燃費の改善だけでなく、環境に配慮したクルマを生み出すことができます。

また、近年では、カーボンニュートラルの実現に向けて、水素やe-fuelといった燃料を使用したエンジンでのモータースポーツ参戦にも積極的に取り組んでいます。特に水素エンジンは、水素を燃やしてピストンを動かすことで動力を得るエンジンで、燃やしても二酸化炭素(CO2)はほぼ出ないため、カーボンニュートラル達成への切り札の1つになると期待されています。モータースポーツという場で、数々の課題を克服し、将来のモビリティ社会実現に資する技術開発にチャレンジしています。

――富士通の専門知識や技術力は、GRパワトレ開発部にどのような可能性を拓くと期待されていますか?

北村(トヨタ自動車):パワートレーンの開発には、ハード技術、ソフト技術、そして近年ではバーチャル技術が大変重要となってきています。例えば、車両と同じレイアウトでパワートレーンを構成するコンポーネントを台上に乗せ、サーキットと同じ環境や走行パターンで動かすことで、安全性を担保した上でのその機能/信頼性/適合性/制御の正確さ/フェールセーフといった観点で、車両搭載前に完成度を向上させることができます。モータースポーツはレースの日程が決まっているため、開発の時間的制限があり、短期間での問題解決/レベルアップが求められます。車両テスト初日から全開で走行できるように、可能な限りバーチャルでの評価・確認を事前に実施し、車両テストでは、実車でしかできないテスト項目に取り組む開発体制が求められています。今後もこれらの技術はますます重要性を増していくと考えられます。今回、富士通さん(貝塚さん)にメンバーに加わってもらうことで、富士通の最新のAI技術、コンピューティング技術、シミュレーション技術、そして、私たち自動車業界とは異なる領域での経験などを多様に組み合わせることが可能となり、さらに強いパワートレーン開発ができるのではないかと期待をしています。

そして、貝塚さんへのもう一つの期待は、職場の意識変革です。今取り組んでいる、水素エンジン開発では、燃焼現象ひとつとっても、まだ解明されていないことも多い分野です。今までの勘/コツや知見だけでは通用せず、大胆な発想の転換や、開発手法、プロセスにも大きな変革も必要となります。貝塚さんはDX変革にも経験をお持ちです。ぜひ、こういった部門の変革活動でも活躍していただきたいと思います。

トヨタ自動車株式会社 GRパワトレ開発部 北村 融 氏

トヨタ自動車株式会社 GRパワトレ開発部 北村 融 氏

――貝塚さんはパワトレ開発部で、どのような業務に取り組んでいますか。

貝塚(富士通):私は、GRパワトレ部のDX推進役として、チームの変革を支援しています。この1か月で、部内の業務内容や課題を理解する機会がありました。まず感じたことは、みなさんのチームや会社への貢献意欲、そして社会貢献に対するマインドの強さです。一方で、厳しいレーススケジュールのなかで、専門業務をこなしながら、新たな改革に取り組むのは容易ではないといった現実も目の当たりにしました。DX推進の専任となった自分が、この素晴らしいチームをさらに強化し、変革を加速させるために貢献できたらと思います。

技術面では、車のセンサーデータからの車の状態を正確に把握し、異常の兆候を検知する技術、最適な解策を見つけ出しコントロールする技術、デジタルツインによるバーチャル環境と現実世界との融合する技術などが必要となります。そこには富士通が注力するAIを中心とした5つのテクノロジー(AI、ネットワーク、コンピューティング、セキュリティ、コンバージングテクノロジー)が大きく貢献できる可能性を感じています。富士通の最新技術を活用し、パワトレ開発部の課題解決に貢献したり、新たな技術開発に挑戦したりすることで、チームのさらなる進化に貢献していきたいと考えます。

よりよい未来に向けて、私たちが目指す社会

――今回の人材交流を通じて、トヨタ自動車と富士通はどのような未来を描いていますか?協業で何を目指したいか、今後の展望について教えてください。

北村(トヨタ自動車):富士通さんとの今回の人材交流を通じて、意識改革を始めレース用パワートレーン開発手法やプロセスの改革が出来ることにより、革新的なパワートレーン技術の拡大や蓄積の迅速化、そしてそのプロセス改革を始めとするそれらが量販車両開発へフィードバックされることにより「もっといいクルマつくり」に繋がります。ひいては弊社の目指す未来のモビリティ社会の構築へ貢献できるものと思っています。富士通さんと持続的な協業を進めることで、一緒に「お客さまの笑顔」の創造に貢献出来れば・・・と思います。

また、異業種との協業は私にとって初めての経験です。時代の変化が加速する中、異なる文化や考え方から刺激を受け、改革を進めていけることに大きな期待を感じています。

貝塚(富士通):今後は生成AIなどの急速な普及により、モノづくりのデジタル化は更に進化することでしょう。GRパワトレ開発部とともに、富士通の最新テクノロジーとDXを駆使することで、持続可能なモビリティ社会の実現に貢献していきたいと考えています。

将来、どんなことが必要とされるか予測できない世の中ですが、目の前のことに誠実に取り組み、経験を積むことで成長していきたいと考えています。トヨタさんの「もっといいクルマ社会つくり」という理念に共感し、今回の交流を通して自分も成長していきたいと考えています。

富士通は今後もトヨタ自動車と共に、持続可能なモビリティ社会の実現に向けて、ともに挑戦していきます。