ナラティブ(物語、語り)に出会ったことで、人々の行動を変化させる技術研究、ツール開発の突破口を見出した富士通のコンバージングテクノロジー研究所。本記事では、『人を動かすナラティブ なぜ、あの「語り」に惑わされるのか』の著者で、毎日新聞の編集委員である大治 朋子 氏(写真中央)をお招きしたご講演、および富士通研究所 フェロー 増本 大器(写真左)、コンバージングテクノロジー基礎プロジェクトのプロジェクトディレクター 紺野 剛史(写真右)を交えたパネルディスカッションの様子をレポートします。

- 目次

なぜ今、ナラティブが必要なのか

AIをはじめとするテクノロジーの恩恵を受け、社会が豊かになる一方、SNSを利用した犯罪の増加、深刻な教育格差問題など、その歪みが社会課題として露呈しています。こうした社会で一人ひとりがウェルビーイングを向上させるには、進化し続けるテクノロジーをどう取り入れていけばよいのでしょうか。

富士通のコンバージングテクノロジー研究所では、テーマの一つである特殊詐欺防止訓練AIツールの開発当初、体験者である高齢者の方々からの納得感や共感を得られず、防犯意識の向上が難しいという課題を抱えていました。人々の意識を変えるために何ができるか検討する中で、人を動かす方法としてナラティブが活用されていることを知り、同時にナラティブに関する著書を多く出版されている大治朋子氏に出会いました。

ナラティブ×AIを実証するコンバージングテクノロジー研究

日々複雑な社会課題に向き合い、いくつもの実証実験を重ねる紺野

日々複雑な社会課題に向き合い、いくつもの実証実験を重ねる紺野

富士通は、複雑で多様化する社会課題を解決するためには、デジタル技術と人文・社会科学を融合させることが重要であると考え、5つの重点技術領域の一つとしてコンバージングテクノロジーを研究しています。

「特殊詐欺などの研究を始めた当初は、AIだけ使っていても複雑な犯罪に太刀打ちできないのではと危機感を持っていました。結局は人が変わらないと社会は変わらない。人の心理や行動に関する普遍的な人文・社会科学の知見を、AIを含むデジタル技術と融合することによって、より社会課題の解決に貢献できるのではないかと考えています」。

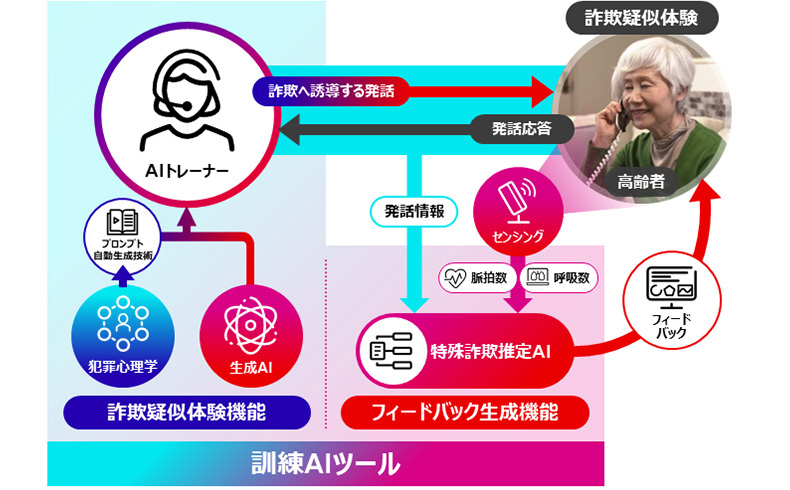

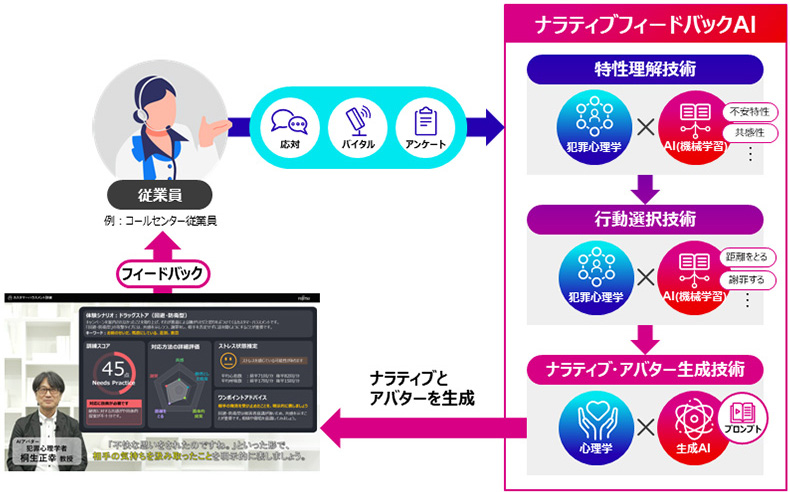

続けて紺野は、直近開発した「特殊詐欺防止訓練AIツール」や「カスタマーハラスメント体験AIツール」を例に、ナラティブ×AIの研究成果を紹介しました。

「我々の開発したAIツールは、犯罪心理学とITの掛け合わせによる独自技術で、詐欺やカスタマーハラスメントの疑似体験を可能にし、トラブルを未然に抑える訓練ができます。訓練後には、個人の特性に合わせたフィードバックをすることで納得感を促します。それにより、特殊詐欺に対する当事者意識を持たせたり、より適切なカスタマーハラスメント応対方法が身につくことを目指しています」。

特殊詐欺防止訓練AIツールのナラティブ活用例

特殊詐欺防止訓練AIツールのナラティブ活用例

カスタマーハラスメント体験AIツールのナラティブ活用例

カスタマーハラスメント体験AIツールのナラティブ活用例

人を動かすナラティブ ~そのメカニズムと世界の事例~

講演中の大治氏

講演中の大治氏

続く大治氏の講演では、ナラティブの言葉の意味にはじまり、デジタル時代に潜む世論操作、行動変容を促すヒントになるナラティブのメカニズム、ナラティブに向き合う課題などを、社会で実際に起きている豊富な事例とともに、基礎から応用まで幅広くお話しいただきました。また人が無意識に意味づけや解釈をしていることを体感できる、動画を使ったインタラクティブな試みもなされました。本記事では、講演の一部を紹介します。

ナラティブとは

「語り、物語、ストーリー、プロットと訳されるナラティブ(Narrative)ですが、書著では、『様々な経験や事象を過去や現在、未来といった時間軸で並べ、意味づけをしたり、他者との関わりの中で社会性を含んだりする表現』と定義しています。私たちは自分や世の中のことを考える際に断片的なデータではなく、要するにこうだよねというお話にして理解することで長く記憶できるのです。

例えば暗記を競う大会では、数字をそのまま覚えるのではなくストーリーにして覚えることが多いようです。人は馴染みがあるストーリーに置き換える癖があり、日常的に記憶の断片に因果関係を持たせてストーリーの形式にすることで、記憶を維持できるようにしているのです。特に人とのやり取りは記憶を強化する大きな刺激となります。ナラティブは人との関係性の中で創られると言っても過言ではありません」。

デジタル時代のナラティブ その光と影

「いまはSNSも含め、すべての人がナラティブを発信するナラティブ戦国時代。世の中には捨て置かれているナラティブが山ほどあります」。

誰もがナラティブを受発信する時代におけるナラティブの力について、大治氏は、自身がナラティブに関心を持った後に調査の中で知った米国防総省 国防高等研究計画局(DARPA)が行った二つの研究(※1)と、ケンブリッジ・アナリティカ・スキャンダルを挙げ、説明されました。

DARPAは、テロを煽動するナラティブを防衛ミッションに欠かせない研究と位置づけし、その技術を参考にしたケンブリッジ・アナリティカは、SNSとAIを駆使し、心理的に操作しやすい人々を標的にナラティブを入力情報に用い、世論操作を行ったといわれています。例えば英国のEU離脱やドナルド・トランプ氏が初勝利した大統領選は、SNSの個人情報からAIアプリで個人をプロファイリングし、特定の層に向けて支持を促す介入をしたとされています。

「AIを使って自動的に人々の心の中のナラティブの置き換えを起こし、それにより同時に多くの人たちを動かすことができる。これがデジタル時代のナラティブの置き換えの流れです。また、個人に着目する点は、心理カウンセリングの治療法であるナラティブ・アプローチと同じです。富士通が良いことに使おうとする技術の考え方と根底では同じですね。まさに光と影。ITとナラティブの融合を、社会のために使うのか、分断を煽るために使うのか。心の鍵を開けやすいナラティブは両方に使えてしまうのがこのナラティブの力のありようなわけです」。

-

※1脳神経科学や認知心理学の立場から研究する「ナラティブ・ネットワークス(N2)」、認知戦に備えての「戦略的コミュニケーションにおけるソーシャルメディア(SMISC)」

新たな解をつくるナラティブモード

「ナラティブ・アプローチで社会を変えるには、IQや偏差値など数値化できる能力である『既にある解を探す』論理科学モードの思考だけではできないでしょう。例えば、社会事業や政策をただバラバラに説明しても、国民には通じません。政治家がそれらを一つのお話としてつなぎ、ナラティブとして提供できれば、その事業はより国民に理解され、議論されやすくなり、成功にもつながりやすくなるのだと思います」。

社会情動スキルや人間関係スキルともいわれる「新たな解をつくる」ナラティブモードの思考の重要性が説明され、講演が締めくくられました。

ナラティブ×ITで社会課題の解決へ

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションでは、富士通研究所 フェロー 増本大器を含めた3名に、「○○×ナラティブ×ITにより社会にどのような価値をもたらしたいか、貢献できそうか」について、大治氏と富士通が着目する社会課題を軸に語っていただきました。

―――犯罪という課題に対して、ナラティブとITに何を掛け合わせられるでしょうか?

増本:「守りから攻め×ナラティブ×IT」です。

いま取り組まれている研究の多くは、特殊詐欺の防止を始め、いろいろな犯罪に対していかに防犯意識を持たせるかという「守りの研究」です。いまは問題提起でしかないですが、国際的に様々な手口や工作がある実情を考えると、攻めていくことも大事なのではと考えています。

紺野:「高齢者×ナラティブ×IT」です。

実際、尼崎市で特殊詐欺防止に向けて実証実験を3回行っていますが、高齢者にいくら「危ないですよ」といっても、本当の意味で理解してくれる方は少ないのが現状です。今日の冒頭でお話ししたように、納得感を与え防犯意識を向上させるというところに、ナラティブを活用したいと考えています。

大治氏:「主体語×ナラティブ×IT」です。

犯罪を繰り返す人と繰り返さない人だと、主体性のある言葉を使う頻度に差があるという調査研究結果があります。犯罪を繰り返す人は、そうでない人に比べて、「私が」などではなく「社会が」「親が」という言葉を発しがちなのだそうです。また日本では、犯罪をした人がその人自身の物語を話せる機会が無いんですよね。さきほど「守りから攻め」というお話がありましたが、罪を犯し、その後更生した人の語りなどを聞くことで、どういう心境になると罪を犯すのか等を学べると思います。このようにナラティブは犯罪抑止、犯罪防止にも活用できるのではないかと思っています。

また、参加者から寄せられたナラティブ活用例の質問に対して、増本からは「説明が難しいものや複雑なものをより理解しやすく、納得しやすくすることにナラティブが使えると思います。例えば、CO2が増えているといった環境問題って実感しにくいですよね。そういった複雑なものを実感してもらう際には、先日のカーボンケーキのイベントのように、CO2で空気がどんなに汚くなるのかを目に見えるケーキで表現する、というのも好例ですね」といった意見が出されました。

最後に、大治氏より「携帯ばかりで隣の友人と会話をしないような世代をつくるのではなく、携帯から離れる世代をつくれるようなITがあれば」といった、一歩先の社会をつくるナラティブ×ITの可能性を感じさせる意見が示されました。会場からはこの他、数多くの質問が寄せられ、白熱した議論の末、講演会は幕を閉じました。

大治氏の講演を熱心に聞く社員

大治氏の講演を熱心に聞く社員

行動変容に関する実証実験のこれから

本稿で紹介したナラティブを活用した「特殊詐欺防止訓練AIツール」「カスタマーハラスメント対応訓練AIツール」は、訓練中の体験者の内面の変化や会話内容を元に訓練結果をフィードバックすることで、実際の現場での会話シーンにおいて慌てず、適切に対応できるようになることを目指しています。

富士通では、お客様現場の困りごとに寄り添った研究開発を促進するため、実証実験をしていきます。これらAIツールの研究開発で得た知見や技術は、今後のツール開発に反映しツールを改善していく予定です。

富士通は、これからも人の行動変容の研究開発を通して、社会課題解決に貢献していきます。

プロフィール

大治 朋子 氏

毎日新聞専門記者。1989年、毎日新聞入社。サンデー毎日、エルサレム特派員などを経て現職。防衛庁(当時)による個人情報不正収集・使用に関するスクープで2002、2003年度新聞協会賞を受賞。2010年度ボーン・上田記念国際記者賞受賞。著書に、毎日新聞出版『人を動かすナラティブ なぜ、あの「語り」に惑わされるのか』『歪んだ正義 「普通の人」がなぜ過激化するのか』など多数。