不確実性が高まるVUCA時代を生き抜くため、DX(デジタルトランスフォーメーション)は重要な戦略です。しかし、多くの企業がDXに取り組みながらも、その進展に難しさを感じています。原因の上位に挙がるのが、DXを推進できる人財の不足です。

真のDXを実現するには、社員一人ひとりが自らDXについて考え、主体的に取り組む組織を実現する必要があります。富士通は、お客様のビジネスパートナー・DXパートナーとして組織変革をサポートするべく、「DX人財育成プログラム」を開発。各事業部門を主体としたDXへの取り組みに課題を感じている株式会社ひろぎんホールディングスに提供しました。

「バックキャストでDXを考える」重要性や、プログラムを実施した先に目指す未来について、株式会社ひろぎんホールディングス 石原氏、飯田氏、富士通で教育プログラムを設計・提供する岨下 見和子、前田 真太郎、ビジネスプロデューサーの家本 拓実に話を聞きました。

- 目次

DXへ主体的に取り組む組織に必要な人財育成とは

変化が激しく、将来の予測が困難な現代社会。「VUCA時代」を生き抜くために、企業において、事業のさらなる高度化・多角化を優先する必要性が増しています。事業の変革を実現するには、デジタル技術の活用が有効な手段のひとつです。

しかし、当然ながら新しい技術を導入しただけで変革が実現できるわけではありません。企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)の障壁となっているのが、人財育成です。

総務省が公開した「令和5年版 情報通信白書」(※1)によれば、デジタル化を進める上での課題・障壁として「人財不足」を挙げる企業が最も多く、諸外国の企業に比べてデジタル人財が不足していることを指摘しています。また、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開した「DX白書2023」(※2)によると、DXを推進する人財の「量」と「質」について、「大幅に不足している」と回答した日本企業は増加しています。このことから、企業のDX戦略を推進する上で、人財の確保・育成は重要な課題となっていることがわかります。

-

※1

-

※2

企業が真のDXを遂げるには、経営層やIT部門の担当者だけでなく、社員一人ひとりがDXを「自分ごと」として捉えることが必要です。そして、業務を深く理解している現場担当者がリーダーとなり、全員が主体的にDXへ取り組む組織を作り上げることが求められています。DXを表面的な業務改善で終わらせないために、人財育成という観点からの取り組みが急務となっています。

業界に先駆けDXを推進してきたひろぎんHDが抱える、人財育成の課題

厳格な規制やセキュリティ要件に対応しながらも、多くの企業がDXへの取り組みを積極的に進めている、金融業界。株式会社ひろぎんホールディングス(以下、ひろぎんHD)もそのひとつです。

2016年8月に、DX 統括部の前身となる新事業開発推進室を開設し、業界に先駆けてDXへの取り組みを開始しています。

DXを推進するための組織体制として、各社事業部門および各部室課に、DXを取り入れた戦略の策定や、組織内へのDX戦略の周知、マインドの醸成を担う人財をキーマンとして任命しています。

――DX推進にあたり、どのような課題がありますか。

石原 氏:当社グループは地域総合サービスグループとして、金融・非金融の垣根を越えた新規ビジネス創出から、足元のプロセス変革や改善まで、幅広くDXを展開することが求められています。しかし、DXを推進する人財の育成が追いついていないことに課題を感じています。

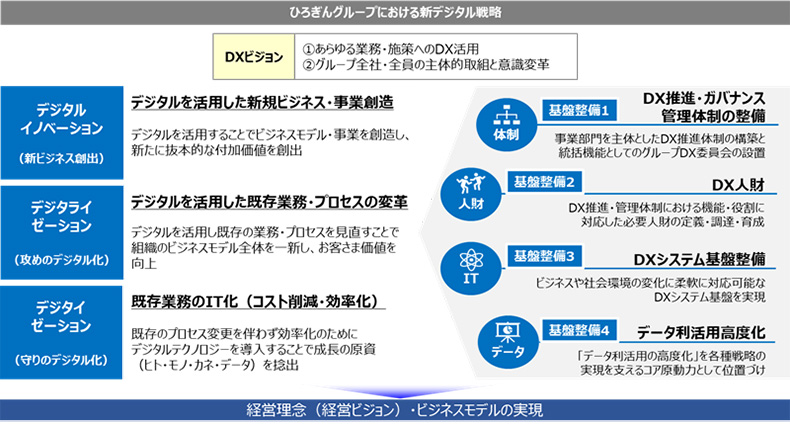

DXの位置づけや取り組み、組織体制、役割に至るまで、変革の試行錯誤を繰り返しましたが、具体的な施策の企画・立ち上げが進まない状況にありました。主な原因として、DXを推進するにあたり、各事業部門や経営層との「共通認識を形成するための基準」がなかったことが挙げられます。そこで、経済産業省が定める「デジタルガバナンス・コード」や、IPAが定める「DX推進指標」といった公的な基準を活用し、新たなデジタル戦略として3つの取り組み領域とそれらを推進する上で基盤となる4つの基盤整備項目を定義しました。

2022~2023年度ひろぎんグループのデジタル戦略

2022~2023年度ひろぎんグループのデジタル戦略

石原 氏:4つの基盤整備項目の一つに「DX人財の育成」を挙げています。DXは、各現場の業務に最も精通している事業部門において推進されるべきという考えのもと、DX推進を主導するキーマンとしてDX推進責任者(※3)とDX推進リーダー(※4)を約90名任命しましたが、その育成が急務となっています。

キーマンのほとんどは部室課長であり、各事業部門の戦略および計画を策定する立場です。現場のデジタルリテラシーを高めることで、「ビジネスとデジタル両方の知識を持った人財が、業務部門発でデジタル企画をできるようになる」ことを目指しています。人財育成によって、業務効率化と推進力を確保したいと考えました。

-

※3DX推進責任者の役割:各社事業部門におけるDXを織り込んだ戦略の策定、各社事業部門におけるDX推進、各社事業部門におけるDX推進の牽引・リーダーシップ発揮、グループデジタル戦略および自部門におけるDXを織り込んだ戦略の組織内周知徹底・マインド統一、各社事業部門におけるDX人財の育成。

-

※4DX推進リーダーの役割:各部室課等におけるDXを織り込んだ戦略の策定、DX推進の実務者としての各部室課等のリード、各部室課等におけるDX案件の企画・立案・推進、部内案件の調整・とりまとめ、各部室課等におけるDX全般の啓発施策の推進。

株式会社ひろぎんホールディングス DX統括部

株式会社ひろぎんホールディングス DX統括部石原 和幸 執行役員DX統括部長(写真上)

DX統括グループ DX戦略室 飯田 泰之 氏(写真下)

ありたい姿を目指して、バックキャストでDXを考える

ひろぎんHDより、DX人財の育成に対する課題をご相談いただき、その解決策として、DX推進のプロセスを体験いただく、富士通独自の「DX人財育成プログラム」をご紹介しました。多くのお客様の企業変革に伴走してきた知見や、富士通が自身を変革するために取り組んできた全社DXプロジェクト(Fujitsu Transformation:フジトラ)の知見をもとにつくったこのプログラムを、DX推進責任者・DX推進リーダーに受講いただきました。

――今回の取り組みが実現された経緯を教えてください。

飯田 氏:人財育成についての戦略を考えるにあたり、「デジタルスキル標準」(※5)を参考にしていたところ、その策定に富士通が参画していることを知りました。その知見にあやかりたいという思いもあり、富士通を選定しました。

-

※5デジタルスキル標準:経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構が策定した、DX時代における人財像を定めた指針。

家本:既存の「DX人財育成プログラム」をそのままご提供するのではなく、ひろぎんHD様の課題・ニーズに徹底的に寄り添い、カリキュラムを設計しました。ひろぎんHD様では、現場部門のデジタル化が命題となっています。現場部門の牽引役となるDX推進責任者・DX推進リーダーの方々の人財要件定義から確認させていただき、ありたい姿を明確にしながら進められたことが、業者選定の決め手の一つとなったのでないかと考えております。

――富士通が提供する「DX人財育成プログラム」の特長を教えてください。

前田:事前課題・集合教育・事後課題が一貫してつながるよう設計している点です。必要な知識を身に着けた上で、DX推進のプロセスを体験いただけます。

事前課題では、デジタルスキル標準におけるDXリテラシー領域の知識領域・ビジネスアーキテクト領域をベースに、DX推進責任者・DX推進リーダーに必要な知識やスキルの水準を定め、eラーニングやスキルチェックを実施します。

基本的な知識を身に着けた上で、集合教育として「DX体験ワークショップ」を実施します。DX戦略策定にフォーカスした自部門のテーマをもとに、立案型のワークショップを行います。さらに事後課題として、そのテーマを検証する上でフレームワークからテーマを見直し、観点を整理してリフレクションしていただきます。

岨下:現場におけるDXの推進には、DXの「自分ごと化」が重要です。よくあるDX関連の研修プログラムは、デジタルに関する知識をスキルとしてインプットし、ワークショップを通じてどのように事業創出するかを体験するといったものが多くあります。しかし、この方法では学んだことをどのように現場に実装すれば良いのか、想像がつかないままとなってしまうことも多いです。

富士通が提供する「DX人財育成プログラム」は、デザイン思考の考え方をもとに、バックキャストでDXを考えるという方法を取り入れています。DXは、事業構想を実現するための手段であり、ありたい姿に向かって戦略的に行っていくものです。不確実性の高い未来を想像するのは難しいですが、発想を手助けするフレームワークや、他行様の取り組み事例などをインプットさせていただきました。

――「DX人財育成プログラム」を実施されてみて、いかがでしたか。

石原 氏:とても有意義だったと感じています。DX戦略の考え方をインプットいただき、ありたい姿を自分たちで考えた上で、フレームワークを活用しながらバックキャストでどのように組み立てていくのか、周りの人とディスカッションしながら検討できたことが良かったです。

また、講師の説明も大変わかりやすく、手触り感のある話もしていただけました。地銀のお取り引きも多数あるからこそ、現場の実態もよく理解して企画運営いただいたところが大変良かったです。

飯田 氏:自身の組織の業務における課題を把握している受講者が多いように感じました。彼らにデジタルの知識が備われば、より当社のDXへの取り組みは加速するのではないかと期待しています。

――参加された方からの反響など、お聞きになったことがありましたら教えてください。

飯田 氏:非常に役に立つ研修であり、こういった研修を権限者である役員向けにも実施してほしいという声がありました。受講者の中には、本研修で学んだ内容を部内で展開し、他の室・課の方と共にDXを念頭においた自部門の戦略を検討するなど、前向きにDXへ取り組んでいる受講者がいることも喜ばしい限りです。

前田:受講された方から「データ整備が不十分であるということを改めて検討できた」「DX戦略策定における言語化の重要性を理解できた」などのコメントをいただけました。現場のDXを進展させるにあたって具体的な課題意識や行動変容に向けた言葉をいただくことができたのは、非常にうれしく思いました。

家本:「DXについて知識が少なかったため、非常に勉強になった」「こういう研修が必要だと感じていた」と仰っていただいたことがうれしく思いました。

株式会社富士通ラーニングメディア ナレッジサービス事業本部 マネージャー 前田 真太郎(写真上)、

株式会社富士通ラーニングメディア ナレッジサービス事業本部 マネージャー 前田 真太郎(写真上)、富士通株式会社 グローバルソリューションBG アドバンスドテクノロジーサービス事業本部 WLS)デジタルワークプレイス事業部 シニアマネージャー 岨下 見和子(写真下)

DXを当たり前に取り入れ、自走する組織を実現する

――今後予定している取り組みや、実現したい未来像について教えてください。

石原 氏:当社全体のDXの進展に伴い、主体的にDXへ取り組む事業部門が極めて増えています。今回の研修も、現場のDXが加速する大きなきっかけになったと感じています。引き続きDX推進責任者・DX推進リーダーの育成に取り組むとともに、DXの推進を担う人財のスキル把握・可視化を実施することで効率的な育成を検討してまいります。

そして、「当社のDX」を推進・支援する人財だけでなく、「お客様のDX」を推進・支援する人財への育成も重要だと考えています。変化の激しい時代において、お客様のニーズも変わってきています。そのため、現場のリーダー全員が変革のマインドセットを持つことが必要です。

また、地域への貢献も我々の大きなミッションですが、地域活性化を実現するためには、お取引先の企業に対してもDXへの計画的な取り組みを促すことが重要です。営業活動だけでなく、お客様の良き理解者として、共にイノベーションを語り合える存在になることが求められています。

当社グループにおけるすべての人財がDXマインドを備え、あらゆる業務においてDXを当たり前に取り入れ、高い付加価値を提供し続ける状態を目指したいと考えています。

――多くのお客様へ「DX人財育成プログラム」を提供することによって、企業のDXへどのように貢献したいか、そしてどのような社会を実現したいか、教えてください。

岨下:DX化=人財育成=まずはeラーニングと、金太郎アメ的に教育プログラムを展開されるお客様が非常に多いと感じます。リスキリングの先に何を求めるのか、その人財が現場でDXを実践するにはどうすべきかという観点を踏まえて設計しなければ、意味がない施策となってしまいます。当社では自身のノウハウを活かしながら、現場の自走を可能にするプログラムを提供してまいります。

家本:お客様にとっての「人を活かしあう制度・環境の改革によるEmployee Experience(EX:従業員体験)向上」を目指し、最終的には働く人の変革を起点とした、企業・社会に幸せな循環を生み出す「働きがいと生きがいのエコシステム」を構築支援してきたいと思います。

富士通株式会社

Japanリージョン Financial Services事業本部 家本 拓実