富士通はテクノロジーの社会実装とイノベーションで、人々が豊かに安心して暮らせる、環境ファーストでレジリエントな社会の実現を目指しています。2011年から研究を重ねてきた、スーパーコンピュータとAIを活用した高精度な津波浸水シミュレーションは安全で安心できる暮らしを叶えていく取組みのひとつ。一人ひとりの居場所に応じて、甚大な被害をもたらす津波の浸水予測を迅速にかつ正確に届けるため、産官学の取り組みを推進してきました。なぜ富士通が津波浸水シミュレーションの開発を手掛けることになったのか、プロジェクトを牽引する富士通研究所の大石裕介さんに減災への想いを聞きました。

津波浸水予測技術で多くの命を救いたい

――AIを活用した津波予測を開発するきっかけとは、何だったのでしょうか?

大石さん: 社会課題を解決するために、AIやスーパーコンピュータなどの最先端のデジタル技術を活用したいと考えたことがきっかけでした。私は入社以来、「京」や「富岳」などスーパーコンピュータを使ったシミュレーションやAIに関する研究をしてきました。2010年からはイギリスの欧州富士通研究所に所属し、欧州圏の大学と共同研究を実施。先端的かつ高度なシミュレーション技術の防災分野での活用を目指した研究を開始しました。

――震災後、東北大学災害科学国際研究所とタッグを組んで、津波浸水予測の共同研究をスタートされたそうですね。

大石さん: 東北大学には、津波の発生から沿岸部への伝播と浸水までを予測できる優れたシミュレーション技術がありましたが、シミュレーションの計算量が多いことから、沿岸部や市街地に浸水したときの状況を、リアルタイムにきめ細かく予測することは困難でした。いま自分がいる場所に、いつどれくらいの規模の津波が押し寄せるのかというのは、命に関わる重要な情報です。シミュレーションやAIによる災害予測には必ず不確実性があり、情報の活用方法は今後の課題ですが、適切な避難行動を取っていただくためにも、高精度なシミュレーションをリアルタイムで届ける技術が必要だと考えました。これだけ技術が進んだ現代においても、東日本大震災は大きな被害をもたらしました。大きな津波は過去に何度もあり、その都度甚大な被害をもたらしてきました。次こそ同じような被害を起こさないためにテクノロジーを活かしたい、という強い想いがありました。こうしたことから、津波浸水の予測をリアルタイムで届けるため、研究を推進しました。

AI技術の進化で実用化を後押し。一般的なPCで予測可能に

――津波被害に対する打ち手として、2015年にはスーパーコンピュータ「京」による津波浸水予測技術を開発されました。どのような技術なのか教えていただけますか。

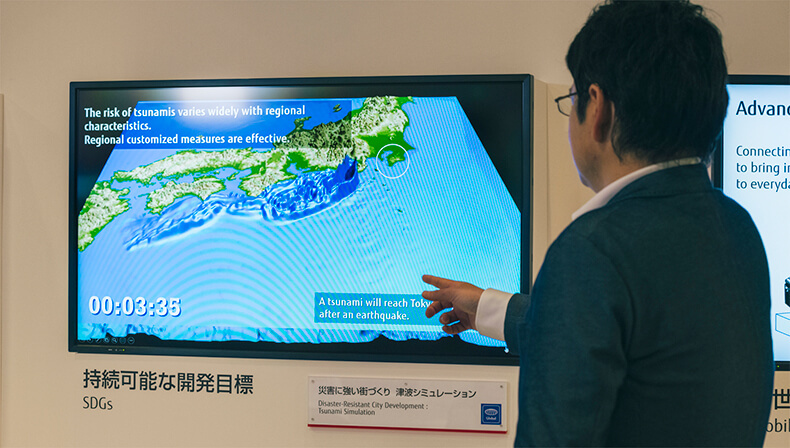

大石さん: 津波が沿岸部に到達するまでの間に、陸地にどれくらい浸水するのか、リアルタイムのシミュレーションで予測する技術です。「京」を活用して、津波浸水シミュレーションのリアルタイム化を試み、短時間かつ高解像度でシミュレーションすることに成功しました。沖合での津波の発生状況の推定結果を入力することで、東日本大震災の浸水域が、2分ほどで推定できました。

――2021年2月には、スーパーコンピュータ「富岳」とAIを用いて、一般的なPCでも高解像度な浸水予測が可能になる方法を開発されたそうですね。

大石さん: リアルタイムで津波の詳細な浸水予測をするには、スーパーコンピュータが必要でした。しかし、スーパーコンピュータはどこにでもあるものではありません。そこで、震災後10年あまりで急速に進化したAI技術を活用しました。「富岳」によるシミュレーションをもとに、AIを学習させるための “教師データ”を2万件生成し、沖合での津波の波形と沿岸域の浸水状況の関係をAIに学習させました。

教師データの生成には、高解像度なシミュレーションを大量に実施する必要があり、スーパーコンピュータなくしては難しいです。一方で、教師データをAIに学習させた後、パラメータ(係数)のセットからなる学習済みのAIができあがります。学習済みAIはサイズが小さく、また予測時の計算量は少ないので一般的なPCでも動作するようになりました。これにより、実用化が近づいてきたと考えています。

具体的には、津波発生時に、沖合で捉えた海面の変動などの実観測データをAIに読み込ませると、陸上における津波の浸水範囲や高さ、到着時刻などを即座に解析して提示できます。実用化のイメージとしては、自治体の防災担当部門での利用などが考えられます。

市民参加の研究へ。技術を行動変容につなげていく

――シミュレーションやAIによる津波浸水予測の開発のみならず、2017年からは川崎市と連携・協力し、災害避難に関する実証実験も行われているそうですね。

大石さん: 東北大学災害科学国際研究所の今村文彦所長、東京大学地震研究所の古村孝志教授など、防災研究のエキスパートの方々、そして、実証実験のフィールドを提供する川崎市総務企画局危機管理室と立ち上げた産官学連携のプロジェクトです。テクノロジーの実用化を目指すにあたっては、市民一人ひとりにとって最適な避難を後押しする情報をリアルタイムに提供しなければいけません。そこで、テクノロジーの開発と同時並行で、避難支援システムの構築に向けた市民参加型の研究を進める必要がありました。たとえば、2019年の実証実験では、現在位置の浸水可能性のAI予測を各個人のスマートフォンに表示させる試作版のアプリを、避難訓練において体験していただきました。これにより「予測情報のわかりやすい表示方法が必要」「普段使い慣れたツールとの連携が必要」など、さまざまな課題が浮き彫りになりました。

いくら高精度なシミュレーションができたとしても、避難者の行動変容につながらなければ、意味がありません。予測情報を受け取る人にとって、情報を価値あるものにするためには、その提供方法を十分に考えなければいけません。技術を提供するだけではだめで、その技術をどうやって現場に馴染ませていくかという部分が重要だと思っています。

パーパスを共有して減災という課題に挑む

――多くの関係者を巻き込んだ減災プロジェクトを推進していくために、大切なことは何だと思いますか?

大石さん: 私は、一連のプロジェクトを通して、デジタル技術が浸透し、避難遅れがない社会を実現したいと思っています。そういったパーパスの共有が重要だと思います。富士通には、パーパスドリブンで仕事に取り組む人がたくさんいて、ときには組織を超えてチームを組むこともあります。川崎市臨海部での実証実験では、日曜日の朝にも関わらず、有志で数十人の社員が集まってくれました。

あとは、何よりクリエイティビティが大事だと思います。世界にまだないものを生み出すことが、富士通のパーパス「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」ことにつながります。ゼロからイチを創るのは、非常に大変です。具体的に社会に何を実装していくのかを考えるには、日々頭を捻らないといけません。私自身、それを大事にしてきましたし、富士通全体にクリエイティビティを大切にする風土があると思っています。

――文部科学大臣から科学技術賞を授与され、実用化に向けて大きな期待を寄せられていると思います。今後の減災プロジェクトの目標を、教えてください。

大石さん: デジタル技術による安心・安全な社会の実現です。具体的には、川崎市との連携の成果を一つでも多く社会に実装していきたいと思っています。現在、社内外でたくさんの人が、パーパスを共有し、同じ目標に向かって進んでいると感じています。デジタル技術が減災に貢献できる余地は、まだまだあります。科学技術の粋を集め、それらを具現化することが今の私の目標です。

大石裕介(おおいし・ゆうすけ)

大石裕介(おおいし・ゆうすけ)

2007年の富士通入社後、スーパーコンピュータ上でのシミュレーション技術の研究開発を担当。2010年から2014年まで欧州富士通研究所(ロンドン)にて、現地大学とシミュレーションに関する共同研究に従事。2017年より、東北大学災害科学国際研究所、東京大学地震研究所、川崎市との産学官連携による減災プロジェクトを推進。2022年より、東北大学災害科学国際研究所の特任教授(客員)を兼務。

関連情報

- [プレスリリース] スパコンで高解像度な津波モデルを用いた浸水解析のリアルタイム化に成功

- [プレスリリース] 川崎市においてICT活用による津波被害軽減に向けた共同プロジェクトを開始

- [プレスリリース] より安全な津波避難に向けたICT活用の実証実験を実施

- [プレスリリース] 津波避難におけるAI活用の実証実験を実施

- [プレスリリース] AIを活用し3密リスクを低減する新型コロナウイルス禍での避難所運営の実証実験を実施

- [プレスリリース] スーパーコンピュータ「富岳」とAI活用により高解像度でリアルタイムな津波浸水予測を実現

- [プレスリリース] 「令和3年度科学技術分野の文部科学大臣表彰」において二部門で受賞

- [プレスリリース] 川崎市と富士通、持続可能な未来都市の実現に向けて連携を強化

- ニューノーマル時代、避難所の3密と感染拡大をどう防ぐ

- [プレスリリース] スーパーコンピュータ「富岳」TOP500、HPCG、HPL-AI、Graph500にて4期連続世界第1位を獲得

- [プレスリリース] スーパーコンピュータ「富岳」が機械学習処理ベンチマークMLPerf HPCで世界第1位を獲得