2022年3月25日

クリニック向け電子カルテシステムのクラウド化のメリットとは?

MICTコンサルティング株式会社

代表取締役 大西 大輔 氏

はじめに

「クラウド」が当たり前の世の中になっても、医療の世界では遅々としてクラウド化が進みませんでした。そこには、医療情報システムが取り扱うカルテ(診療録)のセキュリティレベルが高く、クラウド上で情報を管理することへの抵抗が医療界では根強くあったため、慎重にならざるを得ないという背景がありました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、わが国の「デジタル化」の遅れが露呈しました。感染状況の把握も、医療機関連携も、従来通りのアナログな対応を余儀なくされ、アナログの非効率さがが身に染みて分かったのです。そのような状況に危機意識を持った政府は、一気にデジタル化へ舵をとろうとしています。医療界はいまクラウド、そしてDXの流れに飲み込まれようとしているのです。

クラウド社会の到来

我々の生活で「クラウド」はいたるところで利用されています。たとえば、何かを「調べる」ときにはネットの検索エンジンで簡単に答えが導き出せます。食事に行こうと思えば、地域とジャンルを入れるだけで簡単にお店が探せます。「移動」するにも行き方をネットで調べ、最短のルートが導き出されます。レストランの「予約」もすぐにでき、予約が取れたら、友人に「SNS(LINE等)」で伝えればあとは目的地に行くだけ。プレゼントを買うにも、ネットショッピングで、決済は登録されたクレジットカードで精算されます。これらすべてクラウド技術が利用されています。もはやクラウドのない世の中は想像できません。クラウドサービスは生活のいたるところに染み込んでおり、意識せず利用する時代がやってきていると言えるでしょう。

医療のクラウド解禁

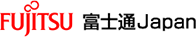

医療の世界で「クラウド」が利用できるようになったのは、2010年の厚労省通知「診療録等の保存を行う場所についての一部改正」からです。

そもそも電子カルテなど医療情報システムが取り扱う情報は、取り扱いがセンシティブなセキュリティレベルが高い情報なため、従来は医療機関および医療機関に準ずる組織(医師会等)でしかサーバーの管理が認められていませんでした。

2004年に「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」が出され、医療のシステム化に関するルールが整備されました。そして、2010年の法改正をきっかけに、医療の世界でも企業が提供するクラウドサービスを利用することが可能となったのです。

それから12年経った2022年現在では、医療機関はオンラインによる診療が可能になり、薬局でもオンラインによる服薬指導が認められています。コロナ禍で大幅な規制緩和が行われ、オンライン診療に関する制限がほとんどなくなりました。そして、2022年の診療報酬改定で恒常化するという流れが出ており、さらに普及が進むと予想されます。

また、2020年10月より本格的に「オンライン資格確認」が施行され、マイナンバーカードをベースにした情報基盤が整備されようとしています。この基盤は、2022年夏に予定される「電子処方箋」でも活用され、その先にあるPHR(パーソナルヘルスレコード)などでさらに利用が進んでいく予定です。

表 医療IT化政策の変遷

IT、ICT、そしてDXへ

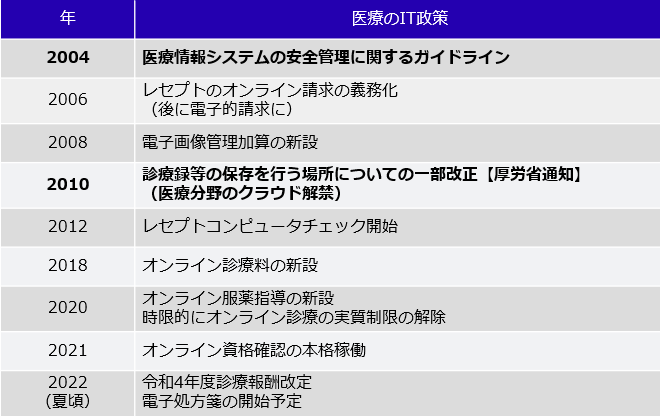

最近では、「医療DX」という言葉をよく聞くようになりました。これまでは、医療IT、医療ICTと言われていましたが、現在は「デジタルを活用」する時代に変わろうとしているのです。DXとは、「Digital Transformation」の略ですが、欧米ではTransを「X」で表すことから、DXと表現されています。DXを平易な言葉で表せば「デジタル技術を使いこなすことで新たな価値が生み出される」となります。

医療のデジタル化の流れにあてはめてみると、紙カルテ、紙レセプト、フィルムの時代がアナログ時代、そこからレセコン、電子カルテ、PACSが導入されることでIT(Information Technology)の時代が到来します。その後、ICT(Information&Communication Technology)の時代になり、地域連携システムや多職種間連携システムが利用されるようになります。そして、いまはDXとして様々なシステムが相互に連携して、新たな価値を生み出そうとしているのです。

図1 IT、ICT、そしてDXへ

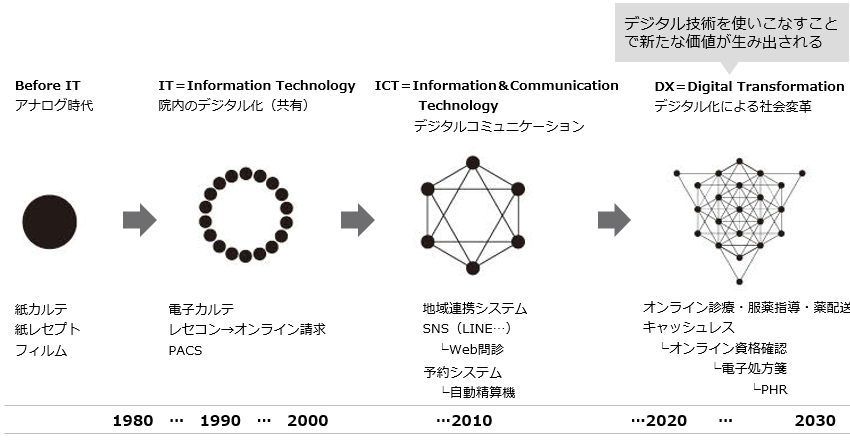

働き方改革と自動化

わが国は「超高齢社会」を迎えており、その影響から生産人口(15歳~64歳)の急速な減少が予測されています。そのため、2019年から政府は本格的な「働き方改革」を進めており、「生産性向上」が社会の共通テーマと認識されるようになりました。この流れは医療の世界でも当然波及しており、2024年の医師の残業上限規制が迫る中で、急ピッチで働き方改革が進められています。

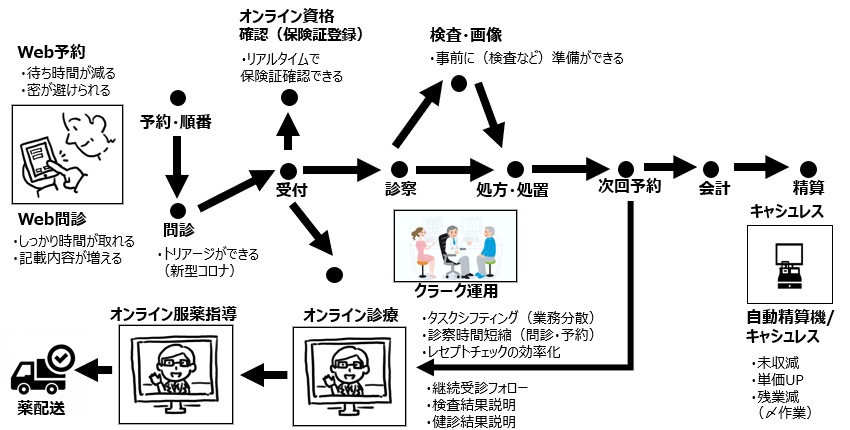

働き方改革を進めるためのキーワードは、「タスクシフティング」と「ICTの活用」です。クリニックにおけるタスクシフティングとは、医師に集中しがちな業務を、看護師、コメディカル、事務に再配分することで効率化を図る取り組みです。医師の電子カルテ入力をサポートする医療クラークがその典型的な例です。また、ICTについても受付・会計業務の効率化が注目されており、Web問診システムや自動精算機、キャッシュレスの導入が進んでいます。

図2 タスクシフティングと自動化

システム間連携で新たな価値を生み出す

クラウドの活用、生産性向上の動きが進む中で、クリニックでも電子カルテと周辺システムを連動させる流れが一般化しています。具体的な周辺システムとしては、画像ファイリングシステム、予約システム、再来受付機、Web問診、オンライン診療システム、自動精算機、キャッシュレスなどです。クリニックにおいても、電子カルテ単独で導入されるケースはほんどなく、何からかの周辺システムと連携して導入される時代となったのです。その背景には、システム化の目的が多岐に渡ってきていることがあります。

電子カルテや様々な周辺システムを組み合わせて、業務効率化を図る動きが、クラウド技術の後押しもあり、活発化しているのです。

図3 診療所のDX全体像

クラウドのメリット

さて、クリニックにおけるクラウド化のメリットについて改めて考えてみましょう。クラウドは、従来の院内にサーバーを設置する方式(オンプレミス)から、企業が管理するサーバーへ変更になることから、これまで抱えてきた多くの課題を解決することができると期待されています。

これまでのクリニックの電子カルテに関する不満や課題には以下のようなものがありました。

<電子カルテの課題>

- 電子カルテは初期投資が高く、導入のハードルが高い

- 5年~6年ごとに更新費用がかかる

- システムのバージョンアップや診療報酬改定の度に手動でシステム更新が必要

- バックアップを毎日時間をかけて行う必要がある。災害時なども心配

- 自宅や在宅などで利用する際に、電子カルテを外に持ち出すのが難しい

- 連動する周辺システムが増えており、連携の設定が大変

これら課題を整理すると、「コストの問題」「サポートの問題」「利用場所の問題」「システム間連携の問題」に分けることができます。これらの課題に対して、クラウドは改善が期待できるとされています。

コスト低減

従来のようにクリニック内にサーバーを保有する場合、その導入のための初期費用がかかりました。その点、クラウドであれば企業が用意したサーバーを利用する形になるため、初期費用の低減が期待できます。ただし、操作研修や設定費用は従来と変わらないため、全くかからないというわけではありません。一方、電子カルテを長く利用するためには、サーバーの入れ替えやOSのバージョンアップなど、定期的な更新費用が発生していましたが、これはクラウドならば不要となり、コスト低減につながります。

サポート体制

クラウドはサポート体制にも影響をもたらします。企業側にサーバーがあることで、定期的なメンテナンス、バージョンアップ、2年に一度の診療報酬改定など、常に最新のプログラムへ更新された状態で利用することが可能です。また、災害時に備えて自動的にバックアップがとられているため、万が一の備えとしても万全です。

利用場所

クラウドはインターネットさえつながれば、場所を問わずに利用できます。オンプレミスの場合、特別な運用をしない限り、外部からは電子カルテにアクセスできません。その点、クラウドはインターネットを経由して利用できるため、遠隔地にいても院内と同様にアクセス可能です。在宅医療が増えている現状を考えると、場所を選ばずに利用できるのは大きなメリットと言えます。

システム間連携

クラウドは、さまざまな端末に対応しています。パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットからもアクセスできるので、モバイル性が高く、ベットサイドでの利用や在宅でもモバイル端末で利用が可能です。別の場所にいるスタッフ同士が情報共有することも簡単にできます。さらに今後、API(アプリケーション・プログラミング・インタフェース)の開発が進めば、他システムとの連携もスムーズに進むことでしょう。

図4 クラウドのメリット

著者プロフィール

MICTコンサルティング株式会社 代表取締役

大西 大輔 氏

過去3,000件を超える医療機関へのシステム導入の実績に基づき、診療所・病院・医療IT企業のコンサルティングおよび講演活動、執筆活動を行う。

経歴

2001年 一橋大学大学院MBAコース修了

2001年 医療系コンサルティングファーム「日本経営グループ」入社

2002年 医療IT総合展示場「メディプラザ」設立 (~2016閉館)

2016年 コンサルタントとして独立し、「MICTコンサルティング」を設立

大西 大輔 氏コラム一覧

-

WEBでのお問い合わせはこちら入力フォーム

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

-

お電話でのお問い合わせ

富士通Japanお客様総合センター

0120-835-554受付時間:平日9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)