学校法人 東京電機大学様

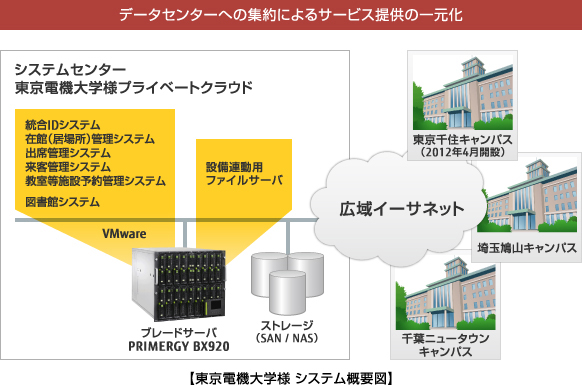

富士通データセンターに学内プライベートクラウドを構築。共通基盤上で学生への生涯ID、図書館サービスなどを提供

東京電機大学

東京千住キャンパス

学校法人 東京電機大学 様 導入事例

「技術は人なり」。創立以来、100年以上に渡り、技術者の育成に尽力する東京電機大学。同大学は、2012年4月の東京千住キャンパスの誕生に合わせ、3つのキャンパスのシステムを統合し、富士通データセンターにプライベートクラウドを構築。PRIMERGYブレードサーバとVMwareを中核とする共通基盤上に、富士通パッケージの図書システムや、生涯IDを実現する統合IDシステムなどを順次導入。大学全体の観点でコストの削減、システムの安定性、質が高く、きめ細かい均一なサービスを実現していきます。

[ 2011年12月9日掲載 ]

| 業種: | 学校法人 |

|---|---|

| ハードウェア: | ブレードサーバ PRIMERGY BX900 |

| ソフトウェア: | 仮想化ソフトウェア VMware、大学向け統合ID管理パッケージ UnifIDone、Webシステム開発ソリューション RapidWeb+、図書システム iLiswave-J |

| クラウドサービス: | 学術ポータルSaaS Ufinity |

| 1 | ICTインフラを刷新し学内プライベートクラウドを構築したい | 大学の3つのキャンパスに分散したシステムを統合。富士通ブレードサーバとVMwareを中核とするプライベートクラウドを構築、各キャンパスに質が高く、きめ細かい均一なサービスを提供 | |

| 2 | バージョンアップにともなうコスト増を抑制しながら安定的にシステムを動かしていきたい | 富士通データセンターを活用し災害対策やセキュリティを強化、またパッケージの導入により業務を標準化。大学全体で運用管理コストの削減、システムの安定化を実現 | |

| 3 | 中学、高校、大学、さらに卒業後と、1人の学生に対する煩雑な番号管理を統合したい | 統合IDシステムにより、中学から卒業後に渡って1人の学生に1つの生涯IDを実現。学生サービスの向上、就職支援活動の強化にも貢献 |

導入の背景

複数キャンパスに分散したシステムの統合が課題に

日本の近代化や産業の発展を語る上で多くの技術者の存在は欠かせません。1907年(明治40年)に電機学校として創立された東京電機大学(TDU)は、100年以上に渡り、建学の原点である「技術で社会に貢献する人材の育成」を使命とし、20万人に及ぶ技術者を輩出してきました。卒業生の社会での評価も高く、就職に関しても高い内定率は同大学の特長です。「実学尊重」「技術は人なり」「学生・生徒主役」といった学園の精神は、中学校、高等学校、大学、大学院と、理工系総合学園に発展した現在も脈々と受け継がれています。

メディアルームを利用する学生

次の100年に向け、同大学が中核キャンパスとして位置づけるのが、2012年4月に誕生する東京千住キャンパスです。創設理念「TDUルネッサンスと進化」のもと、夜間電力を利用した蓄熱によるヒートポンプシステムの活用、在室人数に応じた空調・照明の制御など情報システムを活用した先進的なエコキャンパス機能を備え、免震・制震など防災機能も充実。新しいまちづくりの顔として、門や柵はなくカフェ、図書館などを地域に開放する一方、セキュリティシステムによりオープンでかつ安全なキャンパスを実現しています。

和田 成夫氏

東京電機大学

総合メディアセンター長

教授 博士(工学)

未来へ歩み始めた同大学において、ICTインフラにもさらなる進化が求められています。「ICTインフラの大きなテーマは、コスト削減と学生サービスの向上です。まず問題となったのが、大学と中学・高校を合わせて4つのキャンパスごとにシステムがあるため、コストや運用面で無駄が生じていたことと、サービスも均一ではなかったことです。こうした課題を解決し、将来の変化にも柔軟に対応できる次世代ICTインフラとして、2010年に学内プライベートクラウドの検討に入りました」と、同大学 総合メディアセンター長 和田成夫氏は振り返ります。

導入の経緯

災害対策などの観点から学内プライベートクラウドを富士通データセンターに構築

同大学のICTインフラを担う総合メディアセンターは、東京千住キャンパス誕生のタイミングに合わせ、まず大学の3つのキャンパスに分散したシステムを統合し、学内プライベートクラウドを構築するプロジェクトをスタートさせました。プロジェクトの方針について「コストを抑制しながらいかに安定的にシステムを動かし、質の高い均一なサービスを提供していくか。災害対策やセキュリティ、システム障害時の迅速な対応などの観点からデータセンターを活用するという結論に至りました。またくわえてパッケージを採用し業務の標準化も図ることになりました」と、和田氏は語ります。

電子図書館(TDU Digital Library)

学内プライベートクラウドのベースとなるデータセンターとサーバプラットフォームは、密接な関わりがあります。採用のポイントについて和田氏はこう話します。「2007年に富士通のPCサーバと仮想化ソフトウェアVMwareにより大学の3つのキャンパスに分散したネットワーク系サーバを統合しました。その実績やこれまで培った信頼関係に加え、メンテナンス性や運用サポートなど総合的な観点から富士通のデータセンターとプラットフォーム製品を選択することにしました」。

2011年2月、VMware+ブレードサーバ PRIMERGY BX900により学内プライベートクラウドの基盤を富士通データセンターに構築。この基盤上で2011年10月に教務系システム、図書システム、2012年4月に統合IDシステムと、順次システムが稼働していきます。

導入のポイント

入学から卒業後に渡って1人の学生に1つの生涯IDを提供

今回、図書システムは既存の富士通パッケージ「iLiswave-J」のバージョンアップです。ICタグ(RFID)による図書管理に加え、学術ポータルサービス「Ufinity」の導入により学生や教職員はもとより地域の方への図書情報の提供も可能としています。

高橋 陽子氏

東京電機大学

総合メディアセンター

課長

また、これからの学生サービスの要となる統合IDシステムも導入されました。「中学・高校と大学では生徒番号/学籍番号の体系が異なる上、卒業生に関しても同窓会や校友会が管理していますが、別番号で管理しており引越しなどによりわからなくなることもあります。入学から卒業後に亘って1人の学生に1つの生涯IDの実現は、学生サービスの向上はもとより、就職支援活動の強化、タイムリーな生涯学習の情報提供など、本大学と長いおつきあいをしていただくことを目的としています」と、同センター 課長 高橋陽子氏は語ります。

教育検証への活用についても「本当に私たちが思っているような人材を育成できたのか。データにもとづく分析や学生一人ひとりにあった指導がしやすくなります。」と、和田氏も言葉を添えます。

入札となった統合IDシステムのRFP(提案依頼書)では統合的なID管理はもとより大規模ユーザーへの対応もポイントになりました。オープンスクールの見学者や大学の図書館を利用した地域住民などIDの対象者が幅広く想定されているためです。

入札の結果、富士通の大学向け統合ID管理パッケージ「UnifIDone」が採用されました。また、Webシステム開発ソリューション「RapidWeb+」を導入し、出席管理、来客管理、施設予約管理、在館管理の各システムの低予算での開発を実現しています。

導入効果と今後の展望

大学全体の観点から災害対策、システムの安定化、省電力を実現

新しいICTインフラへの期待される効果について「大きな投資をしなくても時代のニーズに応える新機能を活用できるといったパッケージのメリットには期待しています。また、東日本大震災の際も、富士通データセンター内のシステムは止まることなく運用ができたという点も非常に心強く思っています。システム障害時も、本大学内でシステムを運用していたのと比べ、復旧時間の迅速化も図れます」と、高橋氏は語ります。

共通基盤化により、リソースの最適化も実現できます。「将来的には、例えば教学システムの履修申告時に負荷が高まった場合、閑散期に相当するシステムのリソースを割り当て、大学全体の観点でシステムの安定化を図っていくことも容易です。また、新規システムも短期間かつ低コストで構築できます」と、和田氏は語ります。

今回、ICTインフラを学内プライベートクラウドに刷新したことで、センターの最新鋭のファシリティによる省エネ化、仮想化技術によりサーバを従来に比べ約6割削減することができ、CO2排出量も従来に比べ年間18トンの削減が見込まれます。

今後の展望について「教育の中でも学内プライベートクラウドを活用した取り組みを行っていきたいと考えています。また、パブリッククラウドの活用もこれからのテーマです。現在、富士通の支援(フィールド・イノベーション活動)によって業務の可視化も行っていますが、現場の目線でのアドバイスや、他業種の情報提供など富士通の総合的なサポートには大いに期待しています」と、和田氏は語ります。

日本のものづくりを担う技術者の育成に努める同大学の取り組みを、富士通は先進技術と総合力を駆使しこれからも支援してまいります。

東京電機大学 総合メディアセンターの皆様と富士通担当営業

| 創立 | 明治40(1907)年9月11日 |

|---|---|

| 教職員数 | 626名(教員数434名、職員数192名) |

| 設置学校 | 東京電機大学(工学部、工学部第二部、未来科学部、理工学部、情報環境学部、大学院)/東京電機大学高等学校/東京電機大学中学校 |

| 学生数 | 大学10,599名、高等学校767名、中学校501名

(平成23年5月1日現在) |

| ホームページ | 東京電機大学 ホームページ |

【ご紹介した製品・サービス】

- PCサーバ PRIMERGY

- ストレージシステム ETERNUS

- 大学向け統合ID管理パッケージ UnifIDone(ユニファイドワン)

- 非定型オフィス業務Web化ツール RapidWeb+(ラピッドウェブプラス)

- 大学図書館ソリューション iLiswave-J(アイリスウェイブジェイ)

- 学術情報ポータルサイト(SaaS版) Ufinity(ユーフィニティー)

【導入事例(PDF版)】

- 導入事例 東京電機大学様 (739 KB) (A4・2ページ)

本事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は掲載日現在のものであり、このページの閲覧時には変更されている可能性があることをご了承ください。