要件からカタログ化! "総合力"に長けた富士通のクラウド構築ソリューション - NetApp Innovation

「最強クラウドの作り方」というサブタイトルが掲げられた今年のカンファレンスでは、クラウドデータ管理をテーマにベンダー各社が最新テクノロジーを披露。オールフラッシュで構成される新製品や、Amazon Web Servicesらが展開するパートナーソリューションなど、幅広いトピックスが取り上げられ、ストレージ業界の近未来像を示すイベントとなった。

本稿では、パートナーの技術が紹介された個別セッションの中から、クラウド環境の構築/運用ノウハウを披露した富士通の講演『クラウド環境を支える富士通のトータルソリューション ~データの維持管理から確実な業務運用まで~』の内容を簡単にレポートしよう。

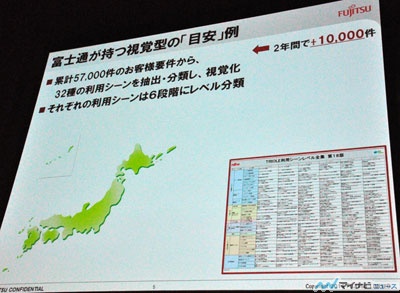

5万超の案件からクラウド構築ノウハウを体系化

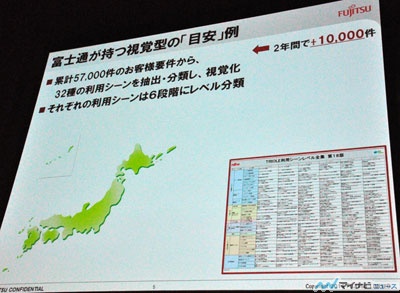

「富士通では、これまで富士通が手掛けてきた商談の中から、累計5万7000件にものぼるお客様要件を抽出、ノウハウとして体系化し、クラウド化をはじめ、お客様のさまざまなICT活用シーンの進化のお手伝いをしています。これこそが、他社では真似できない大きな強みだと思っています」

富士通 システムビジネス営業推進本部 プロダクト拡販推進統括部 ストレージビジネス部の軸丸洋行氏は、講演の冒頭でこのように語り、満員の聴衆の関心を引きつけた。

一口にプライベートクラウド基盤と言っても、仮想化したサーバをデータセンターに置いた程度のシステムから、何十万人もの社員を抱えるグローバル企業が国を跨って活用する大規模なシステムまで、考えられる形態はさまざま。そのため、ユーザー企業自身で明確な要件を洗い出せるケースは稀で、何から取りかかればよいのかさえわからない情報システム部門も多いようだ。

富士通 システムビジネス営業推進本部 プロダクト拡販推進統括部 ストレージビジネス部の軸丸洋行氏

そうした状況を踏まえ、富士通では膨大な事例をベースにユーザーの要件と対応ソリューションをカタログ化。それぞれ6段階にレベル分類された32種類の利用シーンを定義している。

それらの資料と照らし合わせながらシステムの現状を分析したうえで、将来あるべき姿、当面のターゲットを見つけ出し、プロジェクトの共通認識としてロードマップの共有、プロジェクト推進が可能であるという。

5万7000件の実績をもとにプライベートクラウドの構築要件を体系化

サービスレベルをもとにプライベートクラウド基盤を選定

クラウド基盤を選定する上で、富士通が判断材料としているのが、各種業務で求められるサービスレベルだ。

軸丸氏は、具体的な項目として、「サービス停止許容時間」、「リカバリポイント」、「サービス提供時間」、「サービス稼働率」、「ハードウェア復旧時間」などを列挙。それぞれの数値を洗い出したうえで、パターン化されたサービスレベルに応じて業務を分類、プライベートクラウド基盤の構成を判断していくことを説明した。

ハードウェア構成に関して、昨今、有力な選択肢となっているのが、垂直統合型システムである。

クラウド基盤を短期に構築したい、運用を簡略化したい、あるいは信頼性を重視したい、という場合には垂直統合型がお勧め。ベストプラクティスを凝縮するかたちでハードウェアからOS/ハイパーバイザー、運用管理ソフトまでが、細かいチューニングを施した上で統合されているため、ユーザー企業の負担は圧倒的に少ないです」(軸丸氏)

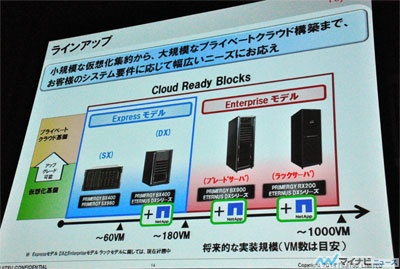

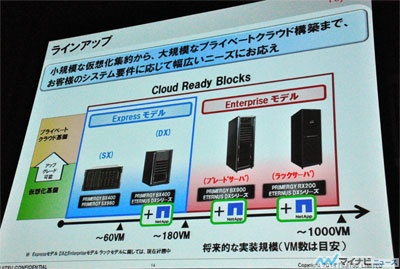

富士通では、「FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks」(以下、Cloud Ready Blocks)というブランド名の下、4モデルの垂直統合型システムを提供している。上限目安を60VMとするブレード型の小型モデルから、1000VM程度まで対応できる1ラックタイプの大型モデルまで取り揃えており、ユーザー企業が最適なものを選べる環境を用意している。

また、Cloud Ready Blocks 4モデルのうち上位3モデルには、NetAppのOEM製品として提供している「ETERNUS NR1000 series」も適用可能で、富士通が提供する垂直統合基盤のストレージとしてNetApp製品も使えるという。

Cloud Ready Blocksのラインナップ

軸丸氏は、Cloud Ready Blocksの事例として関東学院大学の学内基幹システムの統合案件を紹介。導入コスト、構築期間が約40%削減されたうえ、セルフサービスポータルにより仮想マシンの提供プロセスが自動化された結果、それまで1日~2日かかっていた申請から提供までの期間が30分に短縮されたことを明かした。

「専用構築」のポイントはストレージ

軸丸氏は講演の中で、ハードウェアを個別に導入して構築する「専用構築」の要点にも言及した。

そのうちの1つが、異種混在のリソースをプール化し、さらにそれを自動管理できるようにすること。ある程度の規模になれば、セルフサービスポータル機能を用意し、運用の自動化の割合を高めることも推奨した。

この要件を満たすソフトウェアとして、軸丸氏は「ServerView Resource Orchestrator」を紹介。複数のハイパーバイザーが使われている環境でも統合的に管理でき、運用を大幅に効率化できることを説明した。

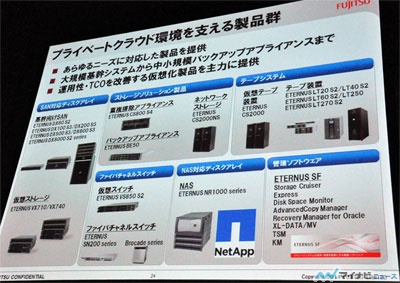

そしてもう1つ軸丸氏が専用構築のポイントとして挙げたのがストレージである。

重要なデータを大量に捌くことになるプライベートクラウドにおいては、ストレージがボトルネックになることが多い。相応のストレージ容量と性能が求められるうえ、データを保全する仕組みも不可欠で、さらにこれらをコスト効率の高いかたちで実現しなくてはならない。

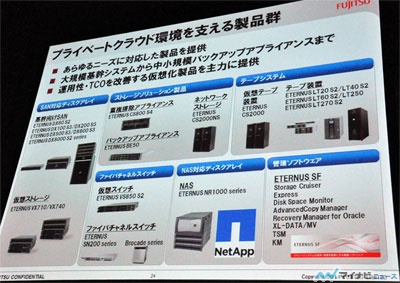

軸丸氏は、こうした厳しい要件に応えるべく、富士通がETERNUS NR1000 seriesだけでなく、SAN対応ディスクアレイ「ETERNUS DX series」などを提供していることを訴求。小規模から大規模のシステムでも対応できることを強調した。

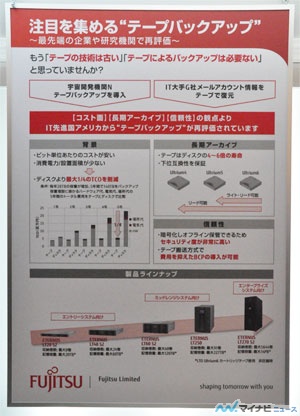

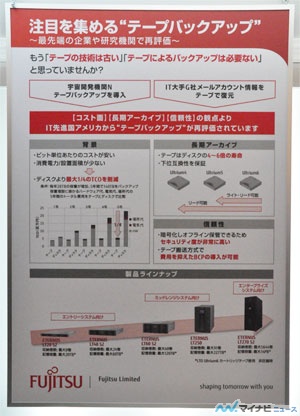

また、ディスクストレージはシンプロビジョニング機能を備えるほか、ServerView Resource Orchestratorと組み合わせることで拡張性を飛躍的に高まり、初期投資コストを大幅に抑えられることも説明。さらに、重複排除アプライアンス「ETERNUS CS800」やテープシステム「ETERNUS LT series」も提供しており、バックアップに関してもニーズに応じてコスト効率の高い製品を選べることを示した。

特にテープバックアップについては、「技術の進化と相俟ってストレージ業界で見直されている」とし、消費電力を95%も削減できるなど導入メリットが大きいことを解説した。

プライベートクラウド構築の多様なニーズに応える、富士通のストレージ製品群

Data ONTAPと連携してファイルセキュリティを自動化

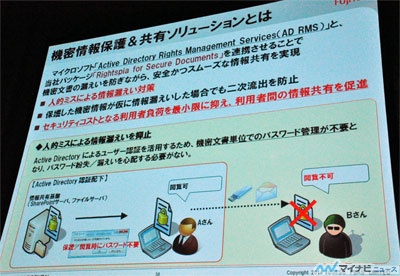

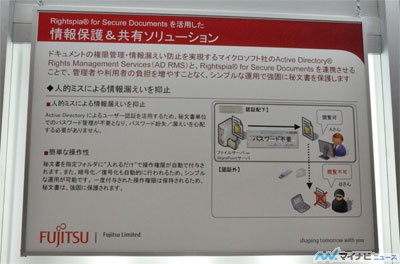

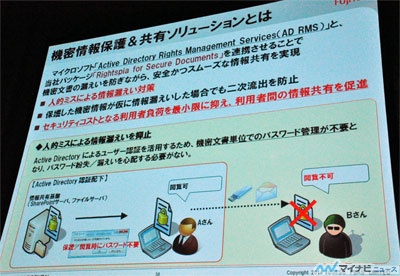

講演の後半では、富士通エフサス サービスビジネス本部 サービスインテグレーション統括部の林正樹氏が登壇し、ファイルサーバに格納される文書(ファイル)のセキュリティ対策として有効な新たなソリューションを紹介した。

林氏はまず、日本ネットワークセキュリティ協会のデータを引用するかたちで、セキュリティ事故の多くが誤操作と管理ミスに原因があることを説明。ヒューマンエラーが起こることを前提に「機密文書が社外へ出てしまったとしても、文書を開けないようにする対策が必要(二次流出の防止)」(林氏)との見解を示した。

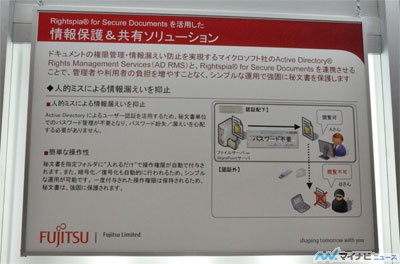

こうした課題を解決するソリューションが、富士通エフサスが開発した「Rightspia for Secure Documents」である。

富士通エフサス サービスビジネス本部 サービスインテグレーション統括部の林正樹氏

Rightspia for Secure Documentsは、「Active Directory Rights Management Services」と連携してファイルサーバのディレクトリに紐づいてファイルを自動的に保護できるソリューション。管理者がディレクトリに対して操作制限ポリシーを設定しておくと、所属部署や役職などに応じて操作制限をかけることが可能だ。ファイル閲覧はもちろん、文字のコピーや画面ショットの取得を制御することもできる。

林氏は、同製品の大きな特長として、ファイルサーバにファイルを置くと即座にファイル保護が実施される点を説明。NetApp製ストレージのOS「Data ONTAP」からイベント通知を受け取ることで実現しているという。また、Microsoft Officeに加えてPDF(Adobe Reader)にも対応している点を訴求していた。

Rightspia for Secure Documentsの概要

最後に林氏は、ソリューションのメリットとして「ユーザーに負担をかけることなく、統一的にファイルセキュリティを施せる」ことを強調。個別に暗号化してパスワードを伝えるといった煩雑な運用を避けられるうえ、ポリシーをクライアント端末に配布する必要がないため、ユーザー追加時などにも管理者の手間が増えることがないことを説明し、壇上を後にした。

>> ブースレポート

1.7PBテープ装置から、京大のクラウド事例まで! 富士通の多様なストレージソリューション - NetApp Innovation

講演、展示ブースそれぞれ30以上用意された今年のNetApp Innovationだが、会場はどこも常時満員。来場した技術者の知的好奇心を満たし、成功裏に幕を閉じた。

先日掲載したレポートでは講演を中心にイベントの様子を紹介したが、今回は展示ブースに焦点を当ててみたい。当日用意されたブースの中から、多様なソリューションを紹介していた富士通ブースを取り上げ、その展示内容をご紹介する。

富士通ブースの様子

「テープバックアップ = 時間のかかる作業」は大間違い

NetApp Innovation 2014 Tokyoのソリューションショーケース会場(展示スペース)の中で、一際目立っていたのが、富士通ブースに設置されたテープバックアップ装置「ETERNUS LT270 S2」である。

富士通の展示ブースに設置されたテープバックアップ装置「ETERNUS LT270 S2」 |

ETERNUS LT270 S2の内部。左右奥にぎっしりカートリッジテープが入る |

高さ198cm、幅78cm、奥行き127cmの筐体には、最大713本ものカートリッジテープが収納できるという。LTO Ultrium6 カートリッジテープであれば、最大バックアップ容量は1782.5TB(1.7PB)。また、装置の冗長化も行われており、カートリッジテープの抜き挿しを行うロボットを標準で2台搭載している。

カートリッジテープの抜き挿しを行うロボット。目的のカートリッジテープの前まで移動して、アームで引き抜く |

上部には冗長化用のロボットが待機している。普段は動かない |

さらにこのETERNUS LT270 S2、複数台を連結することもできる。最大構成では8台を連結して稼働させることが可能。その際のカートリッジテープ数は最大5644本、バックアップ容量は14110TB(14PB)にもなる。

製品を紹介した富士通 システムビジネス営業推進部 プロダクト拡販推進統括部 ストレージビジネス部 小野寺敦靖氏は、テープライブラリについて「最近では、コストや信頼性の面で再評価されはじめています」と解説。寿命がディスクの4~6倍であるため長期バックアップが可能なこと、省スペース/省電力なうえ、ビット単位あたりのコストが安く、大幅な経費削減につながることなどを紹介し、米国においては先進企業の活用事例が相次いで発表されていることを付け加えた。

さらに小野寺氏は、「テープバックアップというと、一晩かけて実行するイメージが強いかもしれませんが、それは一昔前の話です。最新のテープドライブ仕様である『LTO Ultrium6』では、データ圧縮時で400MB/秒、非圧縮時で160MB/秒の転送レートを実現しています」と明かし、バックアップはもちろん、リストアに関しても高速に終えられることを強調した。

富士通 システムビジネス営業推進部 プロダクト拡販推進統括部 ストレージビジネス部 小野寺敦靖氏

テープバックアップのメリット

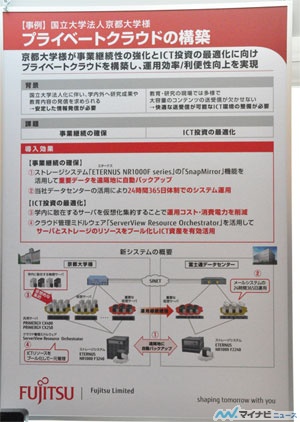

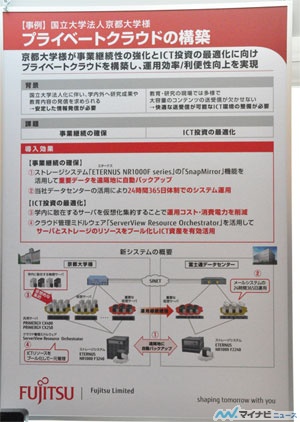

京都大学が構築した、既存資産を活かしたクラウド基盤

NetApp Innovation 2014 Tokyoの講演の中では、構築ノウハウも含めた総合力をアピールしていた富士通。ブースでは、その代表例として京都大学のプライベートクラウド構築事例が紹介されていた。

京都大学のプライベートクラウド事例の概要

一般に、多様な学部・研究科がそれぞれ異なる活動を行う大学では、企業に比べて導入されるサーバの数が多い。そのうえ、情報発信に力を入れている京都大学は、大学や研究科を案内するWebサイトに加え、教授や研究員、学生が発表した論文をまとめて外部に公開する「京都大学学術情報リポジトリ」も運用しており、「大小さまざまなサーバが大量に稼働する状況」(小野寺氏) にあったという。

こうしたシステムを個別に運用していては、作業面でも、ハードウェアリソース面でも効率が悪い。そうした背景から京都大学は、プライベートクラウド基盤の構築を決断した。

構築に際しては、コストを考慮し、既存の資産を極力活かす方向でアーキテクチャを検討。「FUJITSU Software ServerView Resource Orchestrator」を導入し、散在していたサーバを仮想的に集約し、リソースプール化している。

サーバは、マルチノードサーバ「PRIMERGY CX400 S1」、「PRIMERGY CX250 S1」合わせて128台で構成。ストレージには、NetAppのOEM製品で、最大ディスク容量1200TB(注1)の「ETERNUS NR1000 F3240」を採用し、全体として「仮想サーバ400台以上が稼働できる環境」(小野寺氏)を構築した。

(注1) Data ONTAP 8.0.1利用時の最大容量値

また、ServerView Resource Orchestratorの効果は単なるサーバ集約にとどまらない。同ソフトウェアには管理を自動化する機能や、ビジュアルな管理画面も用意されており、システム管理者の作業負荷が大幅に軽減されたという。

法定停電でメールが来ない!

小野寺氏によると、京都大学のプライベートクラウド基盤構築プロジェクトでは、もう1つ大きな要件があったという。それは事業継続性の確保だ。

同大学では、「メンテナンス作業のための法定停電を年に一度実施しなければならず、そのたびにメールの配信やファイルシステムの稼働を停止せざるをえませんでした」(小野寺氏)。また、重要な研究データを扱っているにもかかわらず、バックアップ体制が万全とは言えず、災害発生時などの運用を懸念する声も上がっていたという。

こうした課題を解決するべく、京都大学では、上記のServerView Resource Orchestratorで構築したプライベートクラウド環境と併せて、富士通のデータセンターも活用している。ETERNUS NR1000 F3240をデータセンター側にも設置し、「SnapMirror」の機能を使ってデータを自動バックアップしているうえ、重要な仮想サーバに関してはデータセンター側に複製しておき、災害発生時にすぐに切替られる環境を構築した。

さらに、課題のメールシステムはデータセンター側で稼働させ、学内が停電になった際にもメールを配信できる環境を作り上げた。

小野寺氏は、「管理者とユーザーの双方の利便性が向上したほか、コスト削減にも貢献しています。システムの成熟度を大幅に向上させたプライベートクラウド構築の優れた事例ではないでしょうか」と締め括った。

ファイルサーバをベースにファイル保護を自動化

富士通のブースでは、講演で紹介された情報保護/共有ソリューション「Rightspia for Secure Documents」も展示されていた。

Rightspia for Secure Documentsは、「Active Directory Rights Management Services (ADRMS)」と連携した、ファイル保護ソリューション。ファイルサーバに設定されているACL(アクセス制御リスト)と連携することが可能であり、ファイルが格納された際、ACLに応じた権限が自動的に適用される。

「例えば、営業部専用のディレクトリをファイルサーバに用意し、該当ユーザー以外は閲覧を禁止するようACLを設定 しておけば、そこに格納されたファイルはすぐさま暗号化され、営業部以外のユーザーは閲覧することができません。権限保有者である営業部のユーザーがファイルサーバから持ち出してメールを誤送信してしまっても、営業部以外のユーザーは中身を確認できないので安心です」(富士通エフサス サービスビジネス本部 サービスインテグレーション統括部 前薗正文氏)

なお、ここで言う「営業部」とは、Active Directory上で設定されたユーザー属性を指している。したがって当然ながら、本人であっても自宅のPCでは開けない。

制限をかけられる操作には、閲覧、編集のみならず、印刷やコピー、保存、プログラムからのアクセスなども用意されている。コピーに制限をかけておけば、文字のコピーや画面ショットの取得も実行できなくなる。

富士通エフサス サービスビジネス本部 サービスインテグレーション統括部 前薗正文氏

もしユーザーが自らの端末にて同じような保護をかけようとすると、WordやExcelなどの「ファイル」メニューから「情報」⇒「文書の保護」⇒「ユーザーのアクセス制限」と選択したうえで、都度、細かい設定を付与していくことになる。この場合、ヒューマンエラーで設定が漏れる可能性もあるうえ、相応の作業時間をとられる。Rightspia for Secure Documentsによる自動化効果は決して小さくないだろう。

営業部のユーザー |

Wordファイルの基本操作はすべて可能 |

PDFファイルもWordファイル同様、基本操作はすべて可能 |

総務部のユーザー |

Wordファイルの権限は閲覧のみ |

PDFファイルの権限も閲覧のみ |

Data ONTAPと連携、イベントを受け取り即座に反映

前薗氏によると、Rightspia for Secure Documentsには、類似製品とは大きく異なる特長が2つある。

1つは、Office文書のみならず、PDFも保護対象に加えられる点。運用の現場を見回すと、Officeドキュメントに関してはセキュリティー設定が自動化されるものの、PDFについてはユーザーが個別に設定しているという企業は少なくない。Rightspia for Secure Documentsを導入すれば、その作業も割愛できる。

もう1つは、ADRMS でお馴染みのSharePointだけでなく、NetApp製OS「Data ONTAP」を搭載したファイルサーバでも自動保護がかけられる点だ。Rightspia for Secure Documents ではData ONTAPからファイル操作のイベント通知を受け取り、即座に保護をかける仕組みになっている。

そのほか、監査ログ機能も用意されており、ファイルの認証履歴を専用のログビューアから簡単に検索することも可能という。

「情報漏洩の原因として最も多いのは、管理ミスと誤操作。Rightspia for Secure Documentsを導入すれば、例えば重要ファイルを誤送信してしまっても、受け取り手は閲覧できなくなります。ETERNUS NR1000 Series導入の際にはぜひとも検討してもらいたいですね」(前薗氏)

Rightspia for Secure Documentsの概要

<< 講演レポート