- 富士通「SPARC M12」に見る 開発者のワザと矜持

- SPARC M10 Special. プロセッサを作っている会社にしか作れないミッションクリティカルなマシン、それがSPARC M10

- SPARC M10 Series 1. なぜ、プロセッサの自社開発にこだわり続けるのか

- SPARC M10 Series 2. いま、なぜ、UNIXサーバに懸けるのか

- SPARC M10 Series 3. なぜ、最先端のテクノロジーがデータ伝送に求められるのか

- SPARC M10 Series 4. なぜ、世界最高の液体冷却を実現できたのか

- SPARC M10 Series 5. なぜ、ハードウェアとソフトウェアの強力タッグが必要なのか

- SPARC M10 Series 6. なぜ、品質向上を追求し続けるのか

プロセッサを作っている会社にしか作れないミッションクリティカルなマシン、それがSPARC M10

2013年12月24日

ちょうど1年前の2012年9月、米サンフランシスコで行われた「Oracle OpenWorld 2012」において初めてその姿をあらわした富士通の「SPARC M10」サーバ群。プロセッサには富士通が新たに開発した「SPARC64 X」が、OSにはOracle Solarisが搭載された唯一の国産UNIXマシンである。

一方で、UNIXマシンに限らず、メインフレーム、IAサーバからクライアントPCに至るまで、ハードウェア業界は苦しいビジネスを強いられていることも否定できない。そうした中、いまや世界でも数少なくなった"プロセッサから手がけるハードウェアベンダー"として、富士通はどのようにUNIXサーバビジネスを展開しようとしているのか。開発の現場で直接指揮を執る富士通執行役員 エンタプライズサーバ事業本部長 野田敬人に聞いた。

ミッションクリティカル、そしてビッグデータのために開発されたサーバ

--昨年のOracle OpenWorldで発表されてから1年、さらに昨年末の出荷開始から約8カ月が経過したSPARC M10ですが、市場やユーザーからの反応はどうでしょうか。

野田:金融や製造業を中心に、世界中のお客様から大変高い評価をいただいています。とくに、旧Sun製品や大量のサーバを抱えていたお客様が仮想統合に向かう動きが現在顕著なのですが、そうしたトレンドにもちょうど合っていたようです。また、SPARC M10のお客様は従来から「信頼性とパフォーマンスをトレードオフしたくない」という要望が強いのですが、こうしたニーズにも応えることができていると自負しています。

--SPARC M10になってから新たに拡がった業界などはありますか。

野田:HPC(High Performance Computing)や金融工学のシミュレーションを行う組織などにも導入されています。時代的な背景なのかもしれませんが、ビッグデータを扱う業務での利用が増えていると感じています。

--仮想統合を指向するユーザーが増えているというお話でしたが、具体的には旧バージョンのOracle Solarisやその上で動いていた古いアプリケーションを統合するというイメージでしょうか。

野田:コンピューティングの歴史は分散と統合の繰り返しとはよく言われますが、現在はたしかに統合のフェーズに入っていると言えます。世界のあちこちに分散した情報を1カ所に統合したいというニーズは現在非常に強いものがある。しかし、その統合への動きは一時代前の統合とは明らかに質が違います。今のICTを牽引するビッグデータという流れは、ただのブームではなく、「データを1カ所に集めて、分析を行いたい。そのためのDWHやBIといった環境を整えたい」という強いニーズを生み出しています。お客様は古いマシンを単に統合したいだけでなく、まとめた情報を使ってビジネスに活かしたいのです。SPARC M10はデータベースのパフォーマンスを最大限引き出せるマシンですから、M10上に集約されたデータを使って分析するところまで、お客様のニーズに十分に応えることができます。

--SPARC M10がデータベース統合やビッグデータ分析に向いているとされる理由は?

野田:SPARC M10はもともと、「データベースを速く動かすにはデータをプロセッサの近くに置いたほうがいい。むしろ、プロセッサ上にそもそもデータベース処理機能を搭載したほうがいいのでは」という考え方(Software on Chip)をベースに設計されました。独自の水冷技術も加わり、1つのプロセッサに16枚のDIMM(メモリ)を直結することで、メモリアクセス性能も飛躍的に高くなっています。これはプロセッサ(SPARC64 X)から作っているベンダーにしか開発できないと言っていいでしょう。

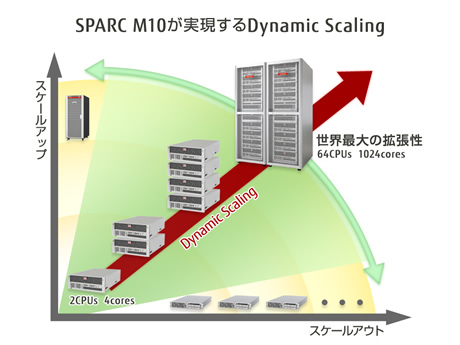

もうひとつ、SPARC M10を語る上で欠かせない機構がDynamic Scalingを可能にするBuilding Block(ビルディングブロック)という考え方です。最初から大規模なスケールで移行や導入を図るのではなく、コストや作業負荷、データ量などを考慮しながら「小さく入れて、大きく育てる」ことを望んでいるお客様は少なくありません。そうしたお客様の要望に応えるために、「M10-4S」では、ビジネスの拡大に応じてスケールアップ(CPUの数を増やす)とスケールアウト(台数を増やす)を行うことができます。1ラックに8台、最大構成で16台まで直結できるので、64CPU/1024コアまで拡張でき、メモリはサーバとして世界最大のメモリ容量を搭載できます。

--SPARC M10-4Sは4CPU搭載の4Uラックマウントですが、設計当初は6Uだったものを野田さんが「4Uで行く」と強力に推し進めたそうですが。

野田:そんな話、誰から聞いたんですか(笑)。ただ、お客様のところで稼働するマシンということを考えた場合、6Uより4Uのほうがベターだと思ったのは事実です。最初はSPARC M10-4Sを1台だけ購入し、開発機として利用していたお客様が、そのまま拡張して運用機にしたいと思ったとき、その転換が容易にできるようにしなければならない。ハードウェアは作って終わりではなく、お客様のところで稼働して、初めて価値を生み出すものですから。

--SPARCはユーザーの下で進化するマシン、というわけですか。

野田:そうです。お客様の下で進化し、そのフィードバックを次の開発に活かしていく。富士通のUNIXサーバはこれまでもこれからもそうやって進化していくハードウェアでありたいと思っています。

SPARC M10の差異化要因はグローバルでも訴求する

--ビッグデータ、さらにはミッションクリティカルな領域でSPARC M10のライバルとされている競合他社の製品もいくつかありますが、それらの製品との差異化についてはどう認識していますか。

野田:機能的なことで言えば、先ほど挙げたBuilding Blockは大きな差異化要因です。タテにもヨコにも自由自在に64CPUまでスケールできるサーバは我々の製品だけです。 SPARC M10の開発において技術的にこだわり続けている点は3つあります。大容量メモリ、高速接続による低レイテンシ、そしてSoftware on Chipです。この3つはBuilding Blockにも関係していますが、今後も確実にエンハンスしていく部分です。

もうひとつ強調しておきたいのですが、SPARC M10は"壊れないマシン"であることを非常に重視しており、RAS(Reliability, Availability, Serviceability: 信頼性、可用性、保守性)に関してはどの競合に負けないという強い自信を持っています。ミッションクリティカルなマシンは簡単に壊れてはいけない、もちろんビッグデータにおいても同様です。

--そういう考えは、HadoopのようにコモデティなIAサーバを大量に並べ、分散処理を行うようなビッグデータ処理の傾向とはかなり異なりますね。Hadoopはノードの1台や2台が壊れても別のマシンがその処理を引き継ぐことを前提に設計されています。

SPARC64 X プロセッサ

野田:これはやはりプロセッサを作っている富士通ならではのこだわりかもしれません。SPARC M10はプロセッサから差異化されたマシンです。簡単にマシンが壊れるという状態はやはり許しがたい。もちろんハードウェアだから壊れることはある。でもその確率を限りなく低くする努力を我々が惜しんではいけないですね。そして万一、マシンが壊れたとしてもデータは壊れない、さらにすぐに復旧する手段が用意されていることも重要です。もっと言えば性能を犠牲にしてでも、信頼性を維持するためのチェッカー機能を実装しています。RASに関しては絶対に手を抜かないという開発思想は、データベースとビッグデータを統合・分析し、活用するビッグデータ時代だからこそ、より価値を持つ差異化要因になると思っています。

--差異化という意味では、オラクルのSPARCマシンとはどのように違いを打ち出していくつもりでしょうか。

野田:やはり違いは3つでしょうね。Software on Chipによるデータベース性能、Building Blockによる拡張性、プロセッサをはじめとするハードウェアの信頼性です。SPARC M10のプロセッサには、メインフレーム技術を継承した鉄壁なRAS機構を実装しており、これらが、データベースに高い信頼性を求めるお客様に受け入れられています。これからのインメモリデータベース時代においては、大量のデータがメモリに載るわけで、サーバの信頼性はますます重要になってきます。市場を見ていて思うのは、よりミッションクリティカルな需要が高いところではSPARC M10が使われているような気がします。とくに我々が声高に違いを言わなくても、お客様が適切に選んでくださっていると感じます。

競争があるからこそ技術も人類も発展する

--富士通はここ1、2年、グローバル展開を本格化させており、SPARC M10もまた積極的に海外市場へ進出していると聞きます。海外におけるビジネスは日本市場における戦略とどのような点で異なってくるでしょうか。

野田:うーん、実は私はビジネスにあまりそういったラインを引いていなんですよね。グローバル化は以前から力を入れてきたことですし、訴求ポイントはそれほど日本と海外で違いません。もちろん地域ごとの特色はありますが、基本的な姿勢 - SPARC M10がお客様の資産を守る存在になるという点は、どこの市場においても変わらないでビジネスを展開しています。

--グローバルで戦っていくにあたり、ハードウェア市場がシュリンクする方向に向かっているという現状をどう見ていますか。

野田:ハードウェア市場の厳しさは何に由来するのか。私は正直、サーバ市場も含め、時代の進化に対して、ハードウェアの進化が追いつけていなかったからだと思っています。本来、ハードはもっと進化する余地がある。パフォーマンスにしたところで、もっともっと速くなれるはずです。先ほどの話とも関連しますが、ハードウェアは時代の変化にあわせて、もっと新しい機能を追加してく必要があるのではないでしょうか。ビジネスの現実を見つめつつ、イノベーションを起こしていく力、そうしたパワーがハードウェア業界には求められているのです。

--そうした課題を富士通ならどう乗り越えていくことができますか。

野田:富士通は技術の会社です。グローバル市場でも"エンジニアリング企業"ということを全面的に打ち出しています。たとえば富士通のスーパーコンピュータ「京」(注)の中身はSPARC64です。そして京で培った高速化機構がSPARC64 Xに引き継がれ、SPARC M10に実装されました。そして何より、富士通はメインフレームの開発ベンダーでもあります。富士通にはこのような歴史があり、受け継がれてきた技術があります。それは一朝一夕で実現するものではありません。この技術の蓄積を活かし、エンジニアリングのリーダーとして新たなポジションを獲得できるような開発を行っていきたい。

--京といえば世界一のスパコンに輝いたこともありますが、SPARC M10もベンチマークで数々の世界一を記録しているそうですね。

野田:Javaアプリケーションの性能やSAP ERPなど、多くのベンチマークで世界最速の記録をもっています。さらにはSASなどのBI系ソフトウェアにおいても他のサーバと比較して、すぐれた処理性能を誇っています。いずれ記録は抜かれるものであり、競合との戦いはいつまでたっても終わりません。そして私は競争自体は市場にとって、もう少し大げさな言い方をすると、人類にとって必要不可欠なものだと信じています。つねに前に進んで行く、今の自分よりも高いところに向かう、そうした志の高さがなければ日本市場でもグローバル市場でも生き残ることはできません。

そういう面でグローバル市場を見直すと、やはり米国という国は非常にアグレッシブだと思います。よく日本では「アメリカ人は働かない」などと耳にしますが、私に言わせればとんでもない間違いですね。彼らは非常によく働き、勉強しています。競争に対しても貪欲です。またユーザ企業がシステムを自ら構築できるというパワーもすごい。SPARC M10を最も成功させたい市場といえるでしょうね。

--激しい競争に挑んでいくためには、チーム内のコミュニケーションも重要になってくると思います。現場のリーダーとして心がけていることがあれば教えてください。

野田:富士通は5年、10年後のICT環境、そしてお客様の将来を見据えたサーバ開発を行っています。SPARC M10のDynamic Scalingという考え方も、そこから来ていますが、プロジェクトが長期に渡るようになると、開発現場では何を作っているのかを見失いそうになります。私はやはり"現場、現物、現実"の三現主義は重要だと思っています。我々は何を作っているのか、誰のために作っているのか、今、どんな状況にあるのか、そうしたことを常に意識するように心がけています。現状を理解していないと、改善もイノベーションも無理ですから。

SPARC M10はミッションクリティカルな業務のためのサーバです。ミッションクリティカルであるためには、近江商人の三方よしではないですが、作り手である我々も、買い手であるお客様も、そして社会全体も幸せになるような製品でなくてはいけない。そうした製品を作り続けているんだという矜持と緊張感をもちながら、プロセッサから作っているハードウェアベンダとして開発を続けていきたいですね。

野田 敬人(ノダ タカト)

富士通株式会社

執行役員 エンタプライズサーバ事業本部長

富士通のUNIXサーバの開発総責任者。

富士通に入社して以来、プロセッサやメモリシステムの開発を経て、IAサーバやUNIXサーバのハードウェア開発を統括。

システム全体を見渡せる技術力と、妥協を許さない野田の開発スタイルで、世界最高のサーバを生み出す。

「高い開発力をもつ元気な技術集団を作ること」をモットーに、富士通のハードウェア開発を牽引する。

(注)京は理化学研究所の登録商標です

本記事は、2013年8月にZDNet Japanへ提供した記事の転載となります。