富士通サーバ ISV/IHV技術情報

データセンターのコスト低減と安定運用の両立を図る電源最適化

[第3回 モジュール型UPSによる段階増設]

シュナイダーエレクトリック株式会社 様

2015年3月24日

![]()

はじめに

シュナイダーエレクトリック株式会社

戦略・事業開発本部

プロダクトマネージャー

鈴木 聡氏

データセンターやサーバルームの電源容量は、稼働するIT機器の負荷の増減により変化します。

従来は、IT機器の電源負荷容量が変化しても、将来IT機器が増加しても、許容可能な容量のUPSを使用することが一般的でした。

しかし、将来のIT機器増加を見越した電源容量でUPSを選定すると、マージンを過剰に取り過ぎてしまうことが課題でした。

UPS容量の過剰なマージンは過剰投資となり、ROI(Return On Investment:投資回収率)の低下など、ビジネスに影響するばかりでなく、UPSの低負荷運転による変換効率の低下を招き、電力の無駄につながります。

「第1回 電源の集約」![]() 、「第2回 モジュール型UPS」

、「第2回 モジュール型UPS」![]() に引き続き、UPS(Uninterruptible Power Supply : 無停電電源装置)や空調機器、ソフトウェア、PDUなどデータセンターの効率的な運用をトータルでサポートする、シュナイダーエレクトリック株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:安村義彦 、以下、シュナイダーエレクトリック)鈴木 聡氏に、データセンターやサーバルームの電源設備がかかえる課題とその解決法について、お話を伺いました。

に引き続き、UPS(Uninterruptible Power Supply : 無停電電源装置)や空調機器、ソフトウェア、PDUなどデータセンターの効率的な運用をトータルでサポートする、シュナイダーエレクトリック株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:安村義彦 、以下、シュナイダーエレクトリック)鈴木 聡氏に、データセンターやサーバルームの電源設備がかかえる課題とその解決法について、お話を伺いました。

第3回は、「モジュール型UPSによる段階増設」についてです。

過剰投資の削減のため、そして電源環境最適化を効率的に実現するために、モジュール型UPSの特長のひとつである柔軟な拡張性を活かした電源インフラソリューションについてご紹介いただきます。

「第1回 電源の集約」![]() 、「第2回 モジュール型UPS」

、「第2回 モジュール型UPS」![]() も合わせてご覧ください。

も合わせてご覧ください。

ソリューション提案

富士通サーバをサポートする電源インフラソリューション

近年、IT分野では仮想化が進み、そのインフラには高密度化が必要になっています。

富士通の最新型のPCサーバ「PRIMERGY」では、「統」「柔」「省」をキーワードに高性能、高密度化されたサーバを提供しており、年々複雑化するITシステム環境を合理的かつ柔軟に統合し、最適化を実現しています。

ITシステム環境の合理化には電源ファシリティの面においても変更が必要であり、PRIMERGYの「統」「柔」のコンセプトと同様にUPSの集約・統合(「第1回 電源の集約」![]() )や、柔軟に容量変更ができるUPS(「第2回 モジュール型UPS」

)や、柔軟に容量変更ができるUPS(「第2回 モジュール型UPS」![]() )が今後非常に重要になってきます。

)が今後非常に重要になってきます。

また、電源ファシリティにおいては、IT装置が必要な電力は、必要な時に必要な分だけ供給可能な機能を持ち、スペースやコストの無駄を省いて競争力強化につなげることも必要になります。

富士通が提供するITソリューションをシュナイダーエレクトリックは電源ファシリティの面から支え、両社が提供するそれぞれ独自の製品を組み合わせることによって、お客様に最良のIT環境を提供できると考えます。

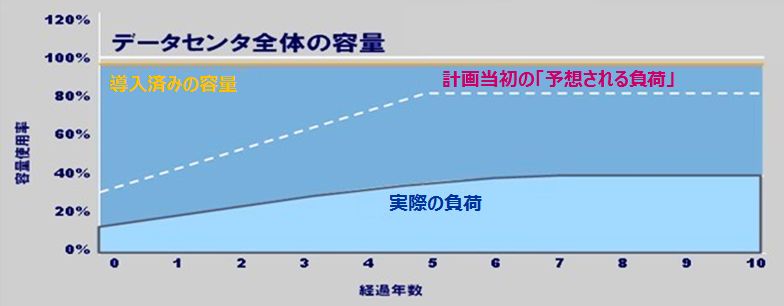

UPSの導入容量と実際の負荷との差

データセンターやサーバルームで使用されるUPSは、将来計画に基づいて決定された「導入容量」と、UPS導入後の「実際の負荷容量」とに差が生じます。

この差は小さい方が効率的な投資と言えますが、実際の負荷は電力が変動したり、ピークが発生するため、差を全く無くすことが最善とは言えません。

一方でこの差が大きくなるほど、UPSとしては余力があり、負荷変動に対する許容量も大きく、安全度が高まります。

しかし、使用しない電力容量も増加するため、これが過剰容量(オーバーサイジング)となり、言い換えれば過剰投資となります。

【図1】は、シュナイダーエレクトリックが多数の顧客企業から得たデータを元にUPSの「導入容量」と「実際の負荷容量」の傾向を図示したものです(詳細は、「シュナイダーエレクトリック ホワイトペーパー♯37」を参照)。

多くの企業の将来計画の共通点は、小規模から運用を開始し、数年後に最大負荷となる計画を立て(【図1】内「白点線」)、予想される最大負荷にマージンを考慮し、UPSの「導入容量」(【図1】内「オレンジ線」)を決めるというものです。

しかし、「実際の負荷容量」は【図1】内の「水色」で示された領域の容量しか使用されず、「導入容量」の30%程度にとどまっています。

従って、「実際の負荷」上部の「濃い青色」で示される領域はUPSとして使用されない容量となります。

UPSのオーバーサイジングによる影響

- 過剰投資

【図1】内の「濃い青色」で示した領域が、使用されていないUPSの容量で過剰投資につながります。

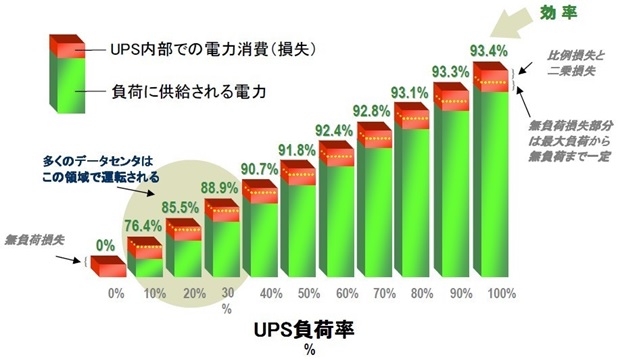

データセンターやサーバルームの建設や構築にあたって、これらの過剰投資が多い場合、投資回収率:ROI(Return On Investment)の評価にも影響します。 - UPS出力効率の低下

UPSの出力効率は負荷率に依存し、一般的に負荷率が低くなると効率も低下します(【図2】 UPS負荷率)。

「導入容量」に対し、未使用容量の増加は、UPS負荷率の低下と同義です。

なお、近年のUPSは負荷率が低下しても、効率が大きくは低下しない機種もありますので、UPS選定時に確認が必要です。

モジュール型UPSによる段階増設

UPSは前述した過剰容量だけでなく、過負荷にならない負荷容量とバランスの取れた出力容量を準備することが理想的です。

しかしながら、実際はいつ、どれだけの電力容量が必要か、正確に予測することは難しく、予めUPSの容量を決めることは困難です。

そのため電力需要が変化した際にUPSの容量を変更できる仕組みが必要です。

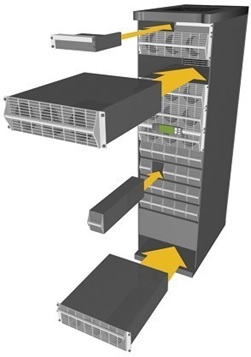

モジュール型UPSは運転開始後も柔軟に容量を変更できるUPSで、電力需要の変化に対応可能な製品です。

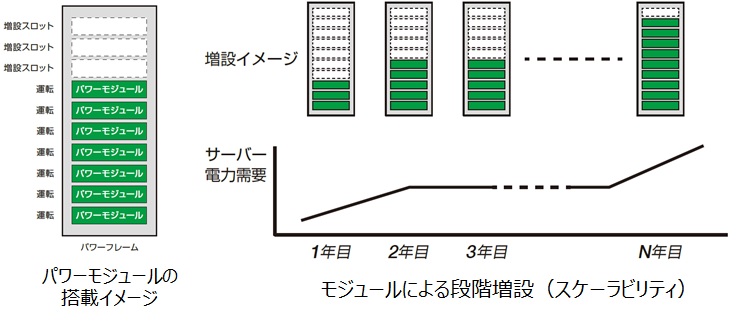

UPSの回路や機能を箱状のモジュールに格納しており、【図3】のように、ラック状のフレームにモジュールを挿入することで、任意の容量のUPSを構成することができます。

モジュール型UPSの数量を変更することで、電力需要の増減に対応できます。

なお、モジュール型UPSの特長や製品詳細については、「第2回 モジュール型UPS」 ![]() をご覧ください。

をご覧ください。

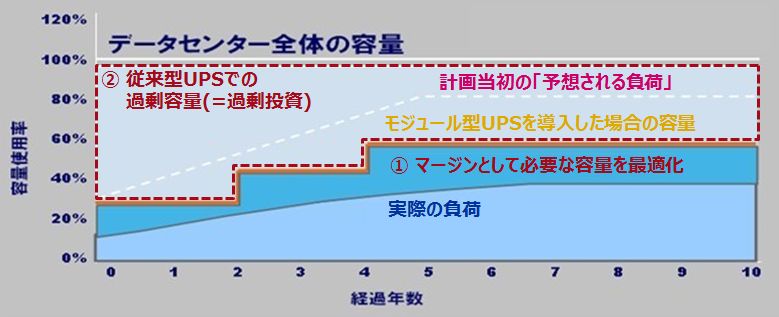

【図4】において、従来のUPSは、「予想される負荷」量(白点線)にマージンを加えた容量をUPSの「導入容量」としていました(【図4】内 「100%のレベル」)。

モジュール型UPSの場合、UPS導入後の運用に於いて、「実際の負荷」の増加状況から増設が必要になった時点で、最適な容量を追加することができます(【図4】内「オレンジ線」)。

これにより、計画当初の「予想される負荷(白点線)」より小さい容量ですませることができ、マージンの最適化につながります(【図4】内「①」)。

よって、過剰容量(=過剰投資)が抑止され、ROIを高めることができます(【図4】内赤点線「②」)。

[データセンターのサーバ増加に伴い、電源容量が年々増加する場合の例]

【図5】は、モジュールを2年目とN年目に段階的に増設することで、過剰容量(オーバーサイジング)、過剰投資による投資回収率:ROI の低下と、低負荷運転による変換効率の低下を同時に解決していることを説明しています。

これまで、全3回に渡って、データセンターやサーバルームの電源ファシリティにおける課題に照らし合わせ、シュナイダーエレクトリックがもつユニークなUPSによる電源インフラソリューションをご紹介してきました。

電源最適化に関するお話しは今回で一旦終了となります。

データセンターやサーバルームにおけるITインフラは、ビッグデータの活用などITの応用分野の拡大を背景に、更に多くの情報量を扱うことが想定されます。信頼性が高く管理・運用も容易なシステムが要求されることは明確であり、環境の変化に対し、柔軟かつスピーディーに変更できるシステムが求められます。

これを実現する富士通のITソリューションに、シュナイダーエレクトリックは電源ファシリティの面で相乗効果となるソリューションを提供し、これからもお客様へ最適な電源インフラソリューションをご提案いたします。

お問い合わせ先

シュナイダーエレクトリック株式会社

![]() 03-6402-2001

03-6402-2001

![]() jinfo@schneider-electric.com

jinfo@schneider-electric.com

Webサイト:http://www.apc.com/jp![]()

注意事項

- 本サイトでは、富士通のサーバ製品への適用サポートを表明されている各ベンダー様よりご提供いただいた情報を掲載しております。

- 掲載製品は、適用サーバ製品の全モデルをサポートしていない場合があります。製品の情報、検証事例、製品の導入およびサポート等については、各ベンダー様の提供する範囲となりますので、詳細につきましては各ベンダー様へお問い合わせをお願いいたします。

なお、一部旧社名/旧製品名のまま掲載しており、記載の連絡先にお問合せいただけない場合がありますが、予めご了承ください