富士通サーバ ISV/IHV技術情報

データセンターのコスト低減と安定運用の両立を図る電源最適化[第1回 電源の集約]

シュナイダーエレクトリック株式会社 様

2014年7月29日

![]()

はじめに

シュナイダーエレクトリック株式会社

戦略・事業開発本部

プロダクトマネージャー

鈴木 聡氏

これまで、ICTの技術や製品・サービスの発展により、企業は自社でサーバを設置し、自社のビジネススタイルに合わせたシステム構成で運用を行ってきました。しかしながら、近年では、コスト低減と安定運用の両立を図るため、自社サーバをデータセンター事業者に移管する傾向が見られます。それでも、まだ自社でサーバを所有し、運用し続けている企業も少なくありません。

自社でサーバを所有し、運用している企業においては、各事業所や各部門ごとによってサーバが設置されていることが多く、管理性や経済性を向上させるため、集約化がポイントとなっています。

UPS(Uninterruptible Power Supply:無停電電源装置)や空調機、ソフトウェア、PDUなどデータセンターの効率的な運用をトータルでサポートする、シュナイダーエレクトリック株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:安村 義彦、以下、シュナイダーエレクトリック)鈴木 聡氏に、サーバルームやデータセンターの電源設備がかかえる課題とその解決法について、お話しを伺いました。

第1回は、「電源の集約」についてです。

サーバ集約の各種ソリューションに合わせ、シュナイダーエレクトリックが提供するサーバ集約に最適な電源インフラソリューションについてご紹介いただきます。

「第2回 モジュール型UPS」![]() 、「第3回 モジュール型UPSによる段階増設」

、「第3回 モジュール型UPSによる段階増設」![]() も合わせてご覧ください。

も合わせてご覧ください。

ソリューション提案

富士通のサーバ集約を電源ファシリティの面からサポート

サーバ集約による効率的・経済的運用を図る富士通のICTソリューション

自社内に複数のサーバ機器を所有している企業は多くあると思います。

しかし、サーバ機器が異なる場所に設置されていると、設置総面積が大きくなり、設備管理も複雑化し、運用効率が下がるだけではなく経済的な負担も大きくなります。

このようなお客様の課題に対し、富士通では単に点在する既存のサーバ機器を一ヶ所に集約するだけではなく、様々な方式でアプローチしています。

- 既存機器がタワー型であればラックマウント型への変更を促進し、高密度化を図る

- 最新型サーバ機器の導入による更なる省スペース化や管理性、経済性を向上させる

などを推進しています。

「統」「柔」「省」の追求をキーワードとする富士通のPCサーバ「PRIMERGY」の最新モデルは高性能/高密度化されています。

例えば、3年前のタワー型モデルのサーバ:30台を、最新モデルのラック型サーバに仮想集約すると、3台に収まります。

また、複雑化の一途をたどる物理ネットワーク/仮想ネットワークでも、簡単に設定できる柔軟なネットワークの実現により、サーバ集約をご検討されているお客様に最適なソリューションを提供しています。

これらの富士通の最適化されたICTインフラを、シュナイダーエレクトリックは電源ファシリティの面からサポートすることで、両社が提供するソリューションの相乗効果により、お客様や社会に貢献できると考えます。

点在する電源と集約された電源

UPSの設置により、サーバを含むICT機器は停電や供給電力が不安定になった場合でも、機器停止やデータ消失などを防止でき、ICT機器に常に安定した電力供給が行えます。

ここでは、自社のサーバルームやデータセンターを持つ企業において、サーバやUPSが点在している場合の問題点、サーバの集約とともにUPSを集約する際に生じる電源環境の課題とそれに対する改善方法を、ご紹介いたします。

サーバとともにUPSが自社内に点在している場合、電源ファシリティの面でどのような課題があるでしょうか。

- 個々のUPSがそれぞれ余裕を持った容量を持つことにより、全体的には過剰な容量(無駄)が生じている可能性がある。

- 個々のUPSがそれぞれ所要の専有面積をもつことから、全体的には設置スペースが多く必要となる。

- 納入時期、メーカー、機種が異なり設置場所も点在しているため、メンテナンスが行き届かないで、資産・設備管理も煩雑になる。

- 個々のUPSで保守契約するため、保守費用がかさむ。

これらの課題は、サーバの集約とともにUPSを集約することによって顕著に改善を図ることができます。

特に台数削減による管理性や保守性が効率化されるだけではなく、集約により生じた余剰容量の削減や保守契約の合理化(契約の一本化など)が図れ、コストメリットの向上にもつながります。

このように集約効果は、サーバ集約とUPS集約との相乗効果であり、お客様にとっては非常にメリットの高いものとなります。

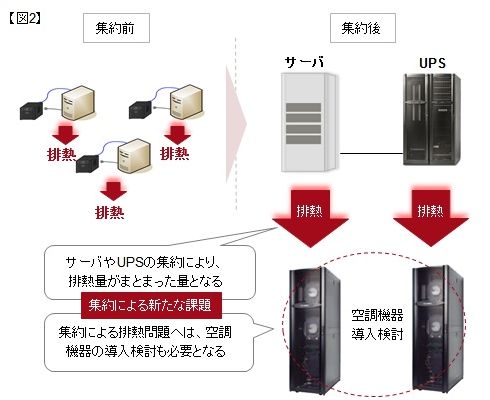

しかしながら、その反面、サーバ集約、UPS集約化によって、新たな課題も発生します。

例えば、

- 集約前に比べて1台のUPSが給電するサーバ台数が増え、万一のUPS障害時はリスクが高まる

- サーバやUPSの集約により排熱も纏まった量となり、サーバルームとしての温度管理が重要となる

など、サーバルームやデータセンターの安定運用には非常に重要な課題であり、これらの解決なしにサーバ集約を進めることも難しくなります。

これらの新たな課題に対しても改善を図る必要があります。

まずUPS障害時のリスクを低減させるには、UPSの集約にあたって故障も考慮した電源設計を必要とします。

一般的には、冗長化(二重化)による方法が考えられますが、この場合、【図1】のように、UPSが2台必要となりコストや設置面積が大きくなることから、シュナイダーエレクトリックでは、1台で冗長機能(内部冗長)を持つモジュール型UPSをご提案しています。

また機器の集約により、新たに機器の排熱問題も発生します。

集約された機器が発生する熱量をカバーできるだけの空調設備の設置が必要となります(【図2】)。

最適なサーバルームの空調設備の導入については、以前、紹介した「データセンターの空調最適化により、お客様に安心とTCO削減をはじめ環境負荷低減にも貢献」![]() をご覧ください。

をご覧ください。

このような様々な課題にも、シュナイダーエレクトリックが提供する電源インフラソリューションにより、お客様に安心、安全にシステムを導入いただけます。

電源の集約

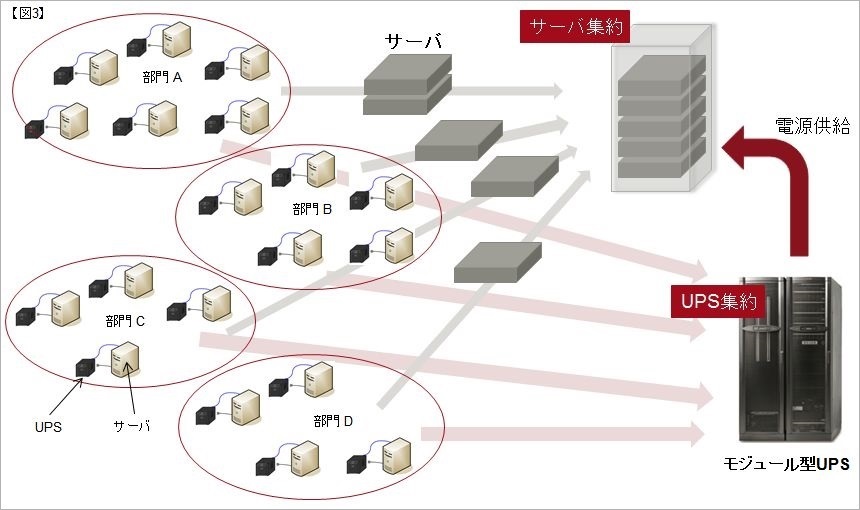

サーバ集約に合わせたUPS集約(【図3】)を実現するために確認が必要な事項は概ね、以下の3点になります。

①集約対象機器の決定

②集約された機器が必要とする電源仕様・機能の確認

③UPSの設置環境の確認

では、ひとつずつ、具体的にご説明します。

①集約対象機器の決定

まず集約するサーバなどのICT機器の対象範囲を決定します。

②集約されたサーバが必要とする電源仕様・機能の確認

集約後のサーバが必要とする電源仕様や機能は導入するUPSの仕様にも関連してきます。

サーバの電源要件に関しては下記項目について事前確認します。

- 集約後のサーバが必要とする電源の種類(単相/3相、線数、電圧など)

- 集約後のサーバの電源コンセント形状と必要なコンセント数

- 集約後のサーバシステム全体の最大消費電力(KVA、KW)

- ソフトウェアによる自動シャットダウン/自動パワーオンの要否

- 必要なバックアップ時間(ソフトウェアによるシャットダウンを行う場合、それにかかる時間に余裕をもたせる必要がある)

なお、UPSの容量検討、機種選定にあたっては、将来的なサーバの増設計画や消費電力の増加なども考慮する必要がありますので、UPSを含む電源ファシリティの設備計画を行うようにします。

③UPSの設置環境の確認

- 設置場所の確認

集約後のUPSは集約前よりも大型(大容量)の機種となりますので、大型UPSが設置できるとともに、保守作業も考慮したスペースの確保が必要となります。

また温度、床の耐荷重などUPSの運転に適した環境であることや、UPSの搬入・工事など作業性についても事前確認が必要です。

- 電源の確認

UPSの大型化に伴い、より大きな電力を必要とします。ビルに入居されている企業の場合、供給電圧や電源容量、配電ルートなどについても、ビル管理会社に事前に確認しておく必要があります。

大型UPSの場合、小型UPSとは異なり専門知識を必要とする設備でもあります。設置環境や工事の作業性はお客様ごとに状況が異なるため、不明な点がある場合はUPSメーカーや電気工事業者のアドバイスを受けることをお勧めします。

また、シュナイダーエレクトリックにおいても、既存のインフラ改善を行うアセスメントサービスや設計サポート、機器設置の導入サービスなど、様々なサービスを提供しておりますのでご活用ください。

第1回では、点在するUPSが抱える課題や集約による効果と集約方法についてご紹介しました。

これまでサーバやUPSが個別に存在していたために高めることのできなかった管理性や経済性を、富士通のICTソリューションとシュナイダーエレクトリックの電源ソリューションによって大きく改善を図ることができます。

次回は、サーバ負荷の増減により必要な電源容量を予測することが困難な状況で、電源ファシリティの構築を柔軟にサポートするユニークなUPS製品についてご紹介いたします。

お問い合わせ先

シュナイダーエレクトリック株式会社

![]() 03-6402-2001

03-6402-2001

![]() jinfo@schneider-electric.com

jinfo@schneider-electric.com

Webサイト:http://www.apc.com/jp![]()

注意事項

- 本サイトでは、富士通のサーバ製品への適用サポートを表明されている各ベンダー様よりご提供いただいた情報を掲載しております。

- 掲載製品は、適用サーバ製品の全モデルをサポートしていない場合があります。製品の情報、検証事例、製品の導入およびサポート等については、各ベンダー様の提供する範囲となりますので、詳細につきましては各ベンダー様へお問い合わせをお願いいたします。

なお、一部旧社名/旧製品名のまま掲載しており、記載の連絡先にお問合せいただけない場合がありますが、予めご了承ください