激甚化する自然災害、地政学リスク、パンデミック、ESGへの対応など企業活動によるグローバルでのサプライチェーンに関わるリスクが増大しています。多くの企業がリスクのマネジメントと事業継続性の確保といった課題に直面している中、東京海上日動火災保険株式会社、東京海上レジリエンス株式会社と富士通株式会社は、お客様のサプライチェーン全体の構造とリスクを可視化するサービス「Fujitsu Supply Chain Risk Visualization Service(以下、SCRV)」を共同開発し、2024年1月から提供開始しました。今回、東京海上レジリエンスの営業企画/アライアンス部 部長の堀内 伸氏と、東京海上日動火災保険のマーケット戦略部 レジリエンス室 マネージャーの小林 且弥氏に、サプライチェーンリスクの現状、富士通との協業の経緯、3社が目指すサプライチェーンマネジメントの姿についてお話を伺いました。

- 目次

グローバルと個社、2つの視点でサプライチェーンリスクを捉える

――サプライチェーンリスクの現状について、どのような認識をお持ちですか。

堀内氏:サプライチェーンのリスクの捉え方については、まずはサプライチェーン構造の可視化とそのサプラチェーンに参画している企業全体と拠点にどのようなリスクがあるかの把握をしていく必要があると考えております。さらにリスクの種別に応じて異なる対応方法が求められており、刻一刻と変わる情報のアップデートも求められてきております。

グローバルで見ると、自然災害のように以前からあったリスクもあれば、例えば経済のナショナリズム化やESGへの対応を余儀なくされることによって新たに顕在化してきたリスクもあります。リスクが多様化・複雑化している中で、さまざまなリスクを包含して対処しなくてはならないのが今の状況だと感じています。

東京海上レジリエンス株式会社

東京海上レジリエンス株式会社営業企画/アライアンス部

部長

堀内 伸氏

その上で、例えば自然災害は近年、激甚化しており、多くの企業では自社だけでなく、自社とつながる川上・川下のサプライチェーンまでを視野にいれたリスクマネジメントをこれまで以上に高度化しなくてはならないという新しい課題がでてきています。過去に評価したものも、近年の激甚化が自社に与える影響を分析・評価し、的確に対処しなければならないのが現状です。

経済ナショナリズムのリスクも、経済安全保障の観点から、グローバルに統一化された規則や基準ではなく、アメリカはアメリカ、中国は中国、欧州は欧州といった独自のルールや規制がでてきつつあります。その規則や基準にあわせていかないとビジネスが立ちいかない状況もでてきております。グローバルな視点を持ちながらも、企業は自社のビジネスを展開している、あるいは展開していく地域にとって、どのような対応をすべきか把握する必要があります。その変更が発生した際の情報も迅速に収集し対応を完了させていかないと、リスクが顕在化してしまいサステナブルな事業継続が困難となってきます。

小林氏:別の角度から現状を見ると、自社だけではコントロール、マネジメントできないリスクがより複雑になり増えてきています。例えば、地政学リスクも新たに顕在化してきたリスクですが、自社だけではコントロール、マネジメントできないものです。

さらに、忘れてならないのは、多くの企業が素材や部品などの安定供給・安定調達のために取引先を増やしてきたこともあって、サプライチェーンが「複雑化」し、かつ「長くなる」傾向にあることです。これまでは自社のビジネスには影響しないと思っていたリスクが、サプライチェ―ンの先の先にある企業の状況が影響し、全体の供給が滞り、自社に損害が及ぶことになりました。これも自社だけではコントロール、マネジメントすることが難しいリスクです。

東京海上日動火災保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社マーケット戦略部 レジリエンス室

マネージャー

小林 且弥氏

堀内氏:サプライチェ―ンには様式には垂直統合と水平展開があり、今後はさらに、その2つのバランスをうまくとっていく必要があると考えます。例えば、日本の自動車産業は、今までは垂直統合型のサプライチェーンを展開し、効率的なサプライチェーンを構築してきました。今後は電動化の影響も踏まえて、サプライチェーン強靭性の確保に加えてコストコンシャスな調達の観点から、水平展開型のサプライチェーンの構築やリスクマネジメントも必要になってきていると感じております。

ただし、水平展開型で広げていった際に、自社技術の独自性や競争力の確保と、技術的に高度な部品の代替調達とのバランスをどのようにとっていくが重要になってきていると考えます。今後は、平時における既存取引先の生産能力や在庫の把握に加えて、有事の際の事業継続に対するインパクトの評価分析を実施しておく必要があろうかと思います。さらに、代替調達先候補の選定、その候補先の生産拠点の抱えるリスクの実態を把握することも必要になってきます。

レジリエントなサプライチェーンへのニーズの高まり

――そんな多種多様な課題がある中で、東京海上グループではお客様にどのようなアドバイスや提案をしてきましたか。

堀内氏:リスクマネジメントを考える際に2つの要素で考えていくことも一つ方法と考えています。ひとつは、事故を起こさないようにするためのロスプリベンションへの取り組み、もうひとつは、発生した事故による損害(ロス)を極小化するためのロスコントロールへの備えになります。発生するリスクや損害に応じて、ロスプリベンションとロスコントロールのどちらで備えるべきなのか、2つを組み合わせなくてはならないのかも考えて対応していく必要があります。例えば、弊社では製造業のお客様に生産拠点や物流の実態を調査することにより、ロスプリベンションの取り組みとして事故を発生させないための対応策のご提案をしております。また、ロスコントロールへの備えとしては、火災発生時、発生後のマネジメント体制やマニュアルの整備等のご支援も実施しております。

これら2つの取り組みも含めてお客様のリスクマネジメントへの高度化を支援してきました。前述のとおり、世の中の取り巻く環境が大きく変化し、自然災害は激甚化だけでなく、経済安全保障、人権といった対応すべきリスクの多様化と複雑化が進んでいます。そんな中で個社のリスクマネジメントの高度化、個社の損害(ロス)の最小化を見据えた取り組みだけでなく、サプライチェーン全体のリスクマネジメントへのニーズが高まってきています。

小林氏:そうした課題感は、2011年の東日本大震災、タイの大洪水、その後のコロナ禍や半導体不足などを経て、より強くなり、サプライチェーン全体にフォーカスしたリスクマネジメントの取組が企業にとって必須になりました。ただし、保険の引き受けは複雑で難しくなってきているのも事実です。先述の通り、お客様がコントロール、マネジメントできないリスクが複雑で多く、更には大きくなりました。とはいえ、お客様からは、レジリエントなサプライチェーンを実現できるようなリスクマネジメントへの支援に関するご要望が強くなっています。そこで、まずはサプライチェーン全体におけるリスクを可視化することが重要になると考え、さまざまな取り組みを開始しました。

お客様のリスクマネジメントに資する新しい価値を提供する

――富士通との協業に至った経緯についてお聞かせください。

堀内氏:富士通から2021年頃にサプライチェーン全体のリスクを可視化するソリューションについて、共同開発の打診をいただきました。当時、すでに他のICT企業やソリューションベンダーとの協業も視野に、サプライチェーン全体のリスクマネジメントについて検討していました。冒頭でリスクが複雑化・多様化していること、同時に各企業が何をリスクと捉え、どう対処すべきかを考えることが大切と話しましたが、ひと言でサプライチェーン全体のリスクマネジメントと言っても、とても複雑です。自然災害だけでなくさまざまなリスクがあり、さまざまなリスクマネジメントのソリューションがあります。ようするに「自然災害だけじゃない」のです。

富士通の「Uvance」というコンセプトは、自然災害の可視化以外も含めて社会課題の解決を目指すというもので、それは我々が考えていた世界観と近いものでした。他のICT企業やソリューションベンダーとの協業では、どうしても「ある特定のリスク」について考えるという色合いになってしまいそうでした。そこで、富士通と一緒に取り組めれば、幅広くサプライチェーン全体のリスクを可視化できるソリューションを開発できるのではないかと考えて協業を決めました。

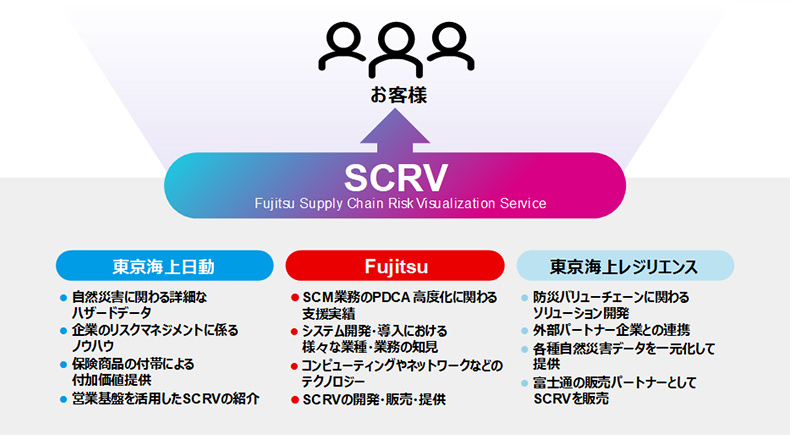

実際の共同開発では、じつは「保険商品とセット」という考えはあまりありませんでした。大切なことは、お客様に対して何を提供できるのかということです。保険はあくまでもファイナンスであり、何かが起こったとき、あるいは起こりそうなときに資金面で支援する手段にすぎません。それよりも、「お客様のリスクマネジメントに資するという付加価値をご提供したい」という想いが強く、その想いを共有できそうだと思えたのも富士通をパートナーに選んだ理由といえます。

我々が持っている膨大な事故情報や災害情報を富士通に提供して、富士通がその情報を仕組みの中に組み込んで、サプライチェーン全体のリスクを可視化するソリューションとして作り上げていく、こうした絵を最初に描き、「そこに保険商品もプラスしましょう」と後から追加したというイメージです。

我々は、あくまでも損害保険会社ではありますが、創業時から現在に至るまで長きにわたって「お客様のリスクマネジメントに資してきた」という自負があります。リスクが多様化・複雑化している現在においては、ますますリスクマネジメントに資することの重要性が高まり、それこそがお客様に提供できる価値であり、そこに我々の本当の存在意義があると考えています。

小林氏:こうした考えのもと、今回のSCRVの開発においては当初、2030年を見据えて最適なサプライチェーンリスク管理ソリューションを開発するという目標がありました。ただ、実際の共同開発の過程では、最終的に自然災害にフォーカスし、そこにフォーカスしながらサプライチェーン全体のリスクを可視化するという今回のSCRVの形でリリースしていくことになりました。

これは、ひとつのプラットフォームのイメージで、我々が個別にソリューションベンダーと連携しながら作り始めてリリースしている個々のリスクに対するマネジメントサービスも、すべて「Uvance」の概念のもとにSCRVの上に乗っかってくるようになるのが現時点での理想的な姿だと考えています。

リスクマネジメントのサイクルを回すその起点となるのがSCRV

――SCRVは東京海上グループにとって、どういう位置づけのソリューションになりますか。

堀内氏:SCRVはお客様のサプライチェーンのレジリエンス化というニーズに資するソリューションです。サプライチェーンの構造とリスクを可視化して、例えばある企業がTier0にとってボトルネックになると分かれば、その企業に対して我々がすでに持っているリスクマネジメントのソリューションをご提案できます。当然、保険ビジネスにも繋がっていくでしょう。

小林氏:可視化のツールではありますが、構造を可視化して終わりではありません。可視化した後に、可視化した自然災害のリスクが企業経営にどの程度影響を与えるのかを評価して、どう対応するかを考えることが重要です。リスクマネジメントとは、このように可視化から始まり、評価・対策というサイクルを回さなくてはなりません。サイクルの起点となるのがSCRVだと考えています。

「SCRV」のサービス提供の全体像

「SCRV」のサービス提供の全体像

――2024年1月の提供開始から1年少しが経過しました。お客様の反応はいかがでしょうか。

堀内氏:ご興味を持ってくださるお客様は多いですね。ただし、グローバルのリスク情報をどこまで精度高く取り込めるかがポイントになると思います。サプライチェーン全体のリスクマネジメントでは「何かが起きたとき」だけでなく、「平時のリスクマネジメント」がとても重要です。2025年春以降にはグローバルの平時のリスクをマネジメントできる機能が加わるので、それを踏まえて新たな価値をお客様にご提供していきたいと考えています。

小林氏:富士通と一緒にお客様にアプローチし、その先の展開も踏まえながら進めてきたのは、当社にとっても非常に良い試みでした。多くのお客様側からも、このタッグは価値があると思ってもらえているので、この掛け合わせで今後、さらに何ができるのかをしっかり考えながらお客様に対応していきたいと思います。