宮崎県延岡市と富士通は、総務省が実施する「地域デジタル基盤活用推進事業」において、逃げ遅れゼロを目指し、津波シミュレーションとWi-Fi HaLow(※1)を活用したデジタル避難訓練の実証を進めています。

この取り組みは、科学技術の社会実装を進める富士通株式会社 パブリック事業本部 TC事業部が、計算科学技術を活用した高精細な津波シミュレーションを作成することで、”災害の自分事化”と”地域におけるコミュニティ力強化”という地域課題の解決を目的としています。

デジタル技術を駆使した新たな防災対策等について、延岡市と富士通の担当者にお話しを伺いました。

-

※1920MHz帯の周波数を利用したWi-Fi規格。見通しのある場所では、最大1kmと広範囲の通信が可能。

デジタル防災推進の背景

――延岡市がこれまで進められてきた防災に関する取り組みについてお聞かせください。

渡邉氏:全国各地で集中豪雨や地震等による被害が増えており、宮崎県も例外ではありません。そうした中で、宮崎県延岡市では、「みんなで決めて、みんなで逃げる住民主体の防災 逃げ遅れゼロのまちを目指そう!」を目指して、避難タワーの整備や避難場所へのエアコン設置、防災情報を手軽に入手できるアプリと若年層・ファミリー層に向けてのVR避難訓練アプリの導入等に取り組んできました。また、令和3年度には、内閣府のモデル事業を活用し、個別避難計画と地区防災計画の策定にも取り組んでいます。

――防災対策において何か課題はありましたか。

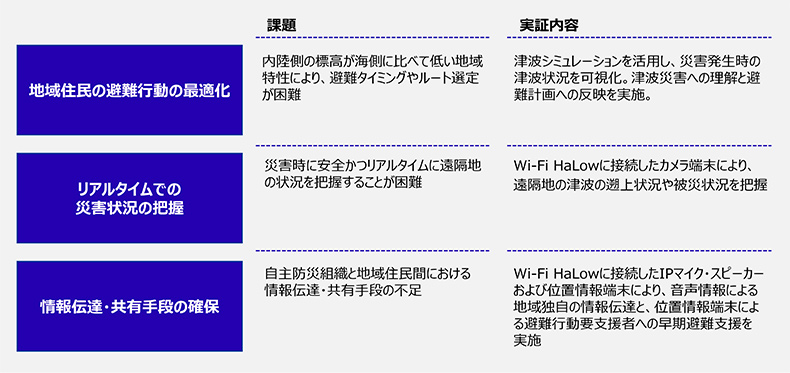

渡邉氏:延岡市の一部地域においては、内陸側の標高が海側に比べて低く、海からの津波に加え、川からも津波が遡上する可能性があることから、どのような災害が実際に起こり得るのかイメージしづらい状況にあります。そのため、避難のタイミングや避難場所に向かうルート選定が難しく、個別避難計画の策定が思うように進んでいませんでした。また、災害発生時の遠隔地の状況把握にも課題を感じていました。

――そのような状況の中で、富士通との連携はどのように始まったのでしょうか。

渡邉氏:富士通より、デジタルで解決できることはないかとお声がけをいただき、個別避難計画の作成等の課題を相談したところからはじまりました。令和5年11月21日には、デジタル化の推進に向けた包括的な連携に関する協定を締結し、延岡市のデジタルビジョンと社会実装の実現に関することや、市全体の総合的なデジタル化推進に関すること等について、連携して取り組むこととなりました。その後も議論を続ける中で、防災対策における課題も明確になり、今回の実証事業を行うこととなりました。

延岡市 総務部 危機管理課 地域支援係 主任主事 渡邉 幾太郎氏

延岡市 総務部 危機管理課 地域支援係 主任主事 渡邉 幾太郎氏 津波シミュレーションとWi-Fi HaLowを活用したデジタル避難訓練

――本実証事業の取り組み内容についてお聞かせください。

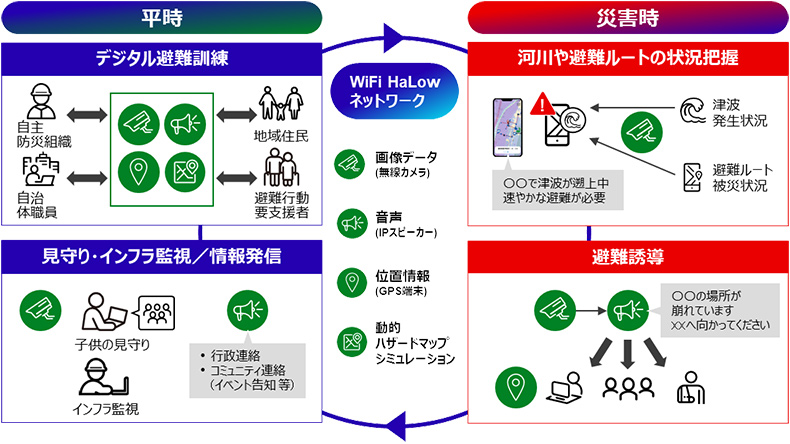

國信:総務省が進める「地域デジタル基盤活用推進事業」において、自助の観点での災害の自分事化の推進と、共助の観点での地域におけるコミュニティ力強化の推進を目的に、デジタル避難訓練という形で、自主防災組織(※2)や地域住民、延岡市の職員様にも参加いただいた取り組みです。

本実証事業では、時間ごとの浸水範囲を可視化する津波シミュレーションと、災害時の通信を確保するWi-Fi HaLowを活用し、地域住民の避難行動の最適化およびリアルタイムでの災害状況の把握、地域における情報伝達・共有手段の確保を図りました。

-

※2災害による被害の予防・軽減活動を行う組織。主に地域の自治会や消防団、青年会等から構成される。

課題と実証内容

課題と実証内容  実証事業イメージ

実証事業イメージ ――この仕組みを活用することで、どのような効果が期待されると考えていますか?

國信:まず、高精細な津波シミュレーションによる時間毎の浸水範囲の可視化により、自身の居住地域への津波の到達状況を時系列で把握でき、防災について考えるきっかけになると考えます。また、避難ルートの理解や避難計画の作成にも貢献し、災害の自分事化に繋がると考えます。

さらに、カメラ画像やIPマイク・スピーカー、位置情報の取得により、自主防災組織から地域住民に、災害の状況や避難に係るその地域独自の情報を発信でき、迅速な避難行動に繋がると考えます。また、位置情報を活用することで、避難行動要支援者への避難支援も高度化でき、地域コミュニティ力強化に寄与できると考えます。

富士通株式会社 パブリック事業本部 TC事業部 國信 佳祐

富士通株式会社 パブリック事業本部 TC事業部 國信 佳祐 防災意識の向上と地域コミュニティ力の強化に寄与

――現時点での成果、そして課題をお聞かせください。

渡邉氏:これまでは津波の全貌を見ることができず、どこからどのように津波が来るか予測できないという課題がありましたが、津波シミュレーションにより、俯瞰した視点で津波の動きを可視化することで、地域住民の津波への理解を深めることができたのではないかと思います。また、ワークショップやデジタルツールを活用した避難訓練により、地域住民のコミュニケーションが活性化され、地域コミュニティ力の強化も図れたと思います。

一方で、今回は地区長にカメラの情報等を見てもらい、避難情報の呼びかけをしていただきましたが、実際に地区に実装するとなると、地区長だけに任せるには責任が重すぎるため、システムを活用する体制作りも必要だと考えます。また、カメラの情報も、特定の人だけでなく、多くの人に共有できるような仕組みも必要だと感じました。

國信:Wi-Fi HaLowにより、カメラ画像による遠隔地の確認や、IPマイク・スピーカーを活用した自主防災組織から地域住民への情報発信を実現し、避難に資する仕組みとして提供することができました。しかし、Wi-Fi HaLowの特徴である10%Duty制約(※3)により、音声通信は10秒以内、次の通信まで1分以上の間隔を空ける必要があったため、自主防災組織から地域住民に伝える情報を端的で分かりやすくする必要がありました。また、位置情報の取得においては、手のひらサイズ端末の内蔵アンテナを活用していたことから、受信範囲が狭くなる傾向にあり、建物等の遮蔽物の影響を受け、電波を受信できなくなることがありました。場所に応じてLTE回線を活用した位置情報端末を活用する必要があると考えています。

津波シミュレーションについては、メッシュサイズを内閣府仕様である10mから3.3mと細かくし、建物データや河川の情報をインプット情報として追加したことで、建物ごとの浸水状況や河川の遡上状況を動画として表現し、より細かい津波の状況を可視化できました。地域の方との会話やアンケートより、災害への理解や防災について考えるきっかけになったとの声をいただけ、防災意識の向上に貢献できたと考えています。

また、自治体様をターゲットとした展開を想定しているため、費用対効果の観点から、河川の遠隔監視に今回のカメラを活用する等、平時での活用も検討する必要があると考えます。加えて、地域住民と会話する中で、デジタル活用への抵抗感を示す声等も伺っており、本取り組みと併せてITリテラシー向上施策と連携し、誰もが活用できる仕組みにしていく必要があると考えます。

-

※360分あたりの送信時間の総和を6分とする制約。

デジタル活用による地域防災の次なるステップ

――今後の展望をお聞かせください。

國信:本実証事業を通して、デジタル活用が地域防災における自助・共助の観点で、有効であることがわかりました。延岡市様と同様に、北海道から沖縄まで、津波により被害を受ける可能性のある自治体様が数多くあります。それらの自治体様や民間企業様へも展開を行い、「逃げ遅れゼロ」の実現を目指していきたいです。また展開する際には、防災、自治体ビジネス担当部門と連携のうえ、各地域の課題に合わせた形でソリューションを提供できればと考えています。

当事業部は、富士通が有する津波シミュレーション技術等の研究領域を様々な場所に展開し、社会の課題解決に貢献していきたいです。本実証事業はその一歩です。

渡邉氏:本実証事業を次につなげていくには、デジタルツールの活用に加え、オペレーションをセットにした地域と行政による新しい体制作りも必要だと考えています。また、市民全体が主体的に避難行動等を考えられるよう、情報共有を推進していきたいです。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。