新潟県佐渡市、富士通、および富士通Japanは、こども家庭庁が進める「こどもデータ連携実証事業」(※1)において、配慮や支援を必要とする子どもと家庭の早期発見を目指し、教育・保健・福祉等の分野を越えたデータ連携・AIによる分析実証を進めています。

本実証事業を開始するに至った背景や実証事業の内容等について、佐渡市と富士通の担当者にお話しを伺いました。

-

※1「こどもデータ連携実証事業」:こども家庭庁が推進する、潜在的に支援が必要な子どもや家庭を把握し、アウトリーチ型の支援につなげるためのデータ連携の取り組み。

早期発見と継続支援を目指した実証事業応募の背景

――佐渡市では、子どもや家庭に対してどのような支援に取り組まれてきたのでしょうか。

木下氏:「第2期佐渡市子ども・子育て支援事業計画」において「子どもが元気な佐渡が島(たからじま)~子育ち・親育ち・地域育ちの佐渡が島~」を掲げ、「配慮を必要とする子ども・家庭への支援体制づくり」を基本目標の1つに定めています。施策の実施にあたっては、地域との結びつきを重視した連携・協働が重要であることから、地域や教育機関、医療・保健・福祉関連機関との連携に努めており、実際に相談等があった子どもを支援・保護する体制・仕組みづくりを整備してきました。

――こども家庭庁が進める「こどもデータ連携実証事業」へ応募された背景をお聞かせください。

土賀氏:子どもや家庭への支援を進めていますが、当事者や学校等の関係者からの相談を前提とする支援が中心となっており、発見の遅れが課題となっていました。支援を必要とする子どもや家庭を早期に発見し、虐待の予防や重症化、再発を防ぐためには、妊娠期である出生前(-1歳)からのアプローチが非常に重要であると考え、出生前からの親支援や子どもへの支援を途切れなく行いたく本実証事業に応募しました。

また、佐渡の子どもたちが安心して健やかに成長していけるようにと願っていますが、市役所だけで実現するには限界があるため、地域を巻き込み、学校や支援関係者と相互連携しながらアウトリーチ型で支援する仕組みを作ることができればと考えていました。本実証事業は、そういった支援の形を作っていくきっかけにもなり、全国で横展開できる佐渡モデルの構築にもつながるのではないかという思いもあり応募しました。

佐渡市 社会福祉部 子ども若者課 子ども若者相談センター 主任 土賀 恵心氏

佐渡市 社会福祉部 子ども若者課 子ども若者相談センター 主任 土賀 恵心氏

――本プロジェクトは、どのような経緯で立ち上げられることになったのでしょうか。

中西:富士通は、数年前より虐待防止対策に係るシステム設計・運用に従事しており、この領域でのさらなる課題解決と価値提供に向けて、自治体や児童相談所へのヒアリングやフィールドワークを進めてきました。その中で、こども家庭庁が進める「こどもデータ連携実証事業」に佐渡市と共に応募し、採択され、プロジェクト立ち上げに至りました。

立ち上げにおいては、佐渡市の子どもに対する思いと、富士通の目指すTrusted Societyの考え方をすり合わせ、ビジョンを統合し、ゴールを共有しました。

データが繋ぐ子ども・家庭支援の新たな形

――本プロジェクトの目的と概要をお聞かせください。

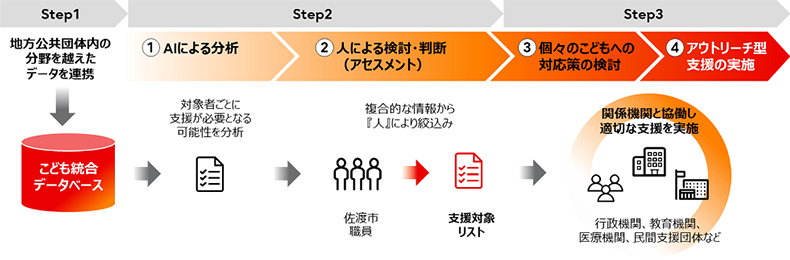

中西:配慮や支援を必要とする子どもと家庭の早期発見を目指し、教育・保健・福祉等の分野を超えたデータの連携・分析を行うとともに、真に支援が必要な子どもや家庭に支援を届ける際の課題等を検証するものです。

佐渡市庁内の部局をまたがるデータを、各種法令を遵守し、かつプライバシー保護にも配慮して取得し、こども統合データベースを構築しています。このデータベースと富士通の説明可能なAIであるWide Learning™を活用して、対象者ごとに支援が必要となる可能性を分析し、その後、専門的な知見を持つ佐渡市職員が分析結果を参考に複合的な情報から支援要否を判断する仕組みを構築しています。

データ連携・分析実証のイメージ

データ連携・分析実証のイメージ

――現時点での進捗状況はいかがでしょうか。

中西:本プロジェクトでは、令和6年3月時点の目標として3点定めていました。

まず、こども統合データベースの構築に関しては、令和5年度に基礎が完成しています。次に、佐渡市リスク分析モデルの構築に関しては、適合率・再現率から、有効な佐渡モデルの基礎が構築できたと考えます。最後に、アウトリーチ型支援に関しては、令和5年度にAIによるリスク分析結果をもとにした人によるアセスメントまで実現できており、引き続きアウトリーチ型支援に寄与するシステム改修を進めています。

データ活用で見えてきた実証事業の成果

――現時点でどのような成果や効果が見られますか。

木下氏:離島という地理的な特性から世代を超えた虐待や貧困の縦の連鎖が特徴になると仮説を立てていましたが、連鎖による発生率が50%を超えていることが確認できています。また、早期対応が早期終結につながることも本実証事業をきっかけに、過去の相談傾向を分析したことで確認することができました。さらに、年齢や時期により相談件数が増えるという傾向も見えてきています。

佐渡市 社会福祉部 子ども若者課 子ども若者相談センター センター長 木下 久美子氏

佐渡市 社会福祉部 子ども若者課 子ども若者相談センター センター長 木下 久美子氏

田村氏:これまで支援をしている中で、縦の連鎖で苦しんでいる人を多く見てきました。親のようにはなりたくないという苦しみや、虐待をしてきた親と同じことをしているということに気づいた時の苦しみ等、その苦しみは切実で、その家庭に関わってきた私たちにも責任を感じていました。本実証事業を通して、早期に発見し、関わることで、その苦しみが少しのハードルで乗り越えられたのだなと感じるケースもありました。短期間でも成果があったため、継続していけば絶対に変わると思っています。

余湖氏:本実証事業にてデータが見える化されたことで、私たちの考えは間違えていなかった、やはりここは支援の手が必要だった等と支援者間で確認できるようになり、支援者の負担軽減にもつながっていると感じています。

桃原氏(富士通Japanより出向):キーワードは「納得感」です。支援の必要性に納得感を持つことは、今後アウトリーチ型支援を増やす上でも重要だと考えています。机上で必要性を理解したとしても、新規施策を現場レベルで落とし込むには、より具体的で納得感のあるストーリーが必要です。この点で、早期に担当者間で支援の目指す姿を描くことができたのは大切な成果だと感じています。描いた全体像から本実証事業の位置づけについて共通認識を持ち、納得感を得て進むことができました。これにより、分野を越えてデータを活用し、潜在的なハイリスクを把握することに加え、データに基づき地域傾向を把握し、地域全体のリスク因子を低下させる施策づくりにも取り組もうとしています。知らず知らずのうちにEBPMに挑戦している点も重要な効果ではないでしょうか。

中西:佐渡市においては、以前から支援者間や、児童と保護者、支援者の間でオープンかつ濃いつながりがあったと思いますが、この実証事業を通して、支援が必要な子どもと家庭に出生前からアウトリーチしていくという目的意識のもと、市庁内の組織や人のつながりに変革が起こっていると外から見ていても感じています。データ連携やシステム構築は手段に過ぎないですが、富士通が少しずつでもエンパワーメントできていることが成果であると考えます。

持続可能な支援に向けて

――今後の取り組みと展望をお聞かせください。

中西:共有と分析の手段たり得るデジタルでできることを最大限に活かして、佐渡市が目指すポピュレーションアプローチに資する仕組みづくりを支援していきたいです。また、佐渡モデルで得た課題や成果をこども家庭庁に伝え、良いムーブメントを起こし、全国に横展開していきたいです。

富士通株式会社 パブリック事業本部 健康医療事業部 マネージャー 中西 史

富士通株式会社 パブリック事業本部 健康医療事業部 マネージャー 中西 史

木下氏:私たちは、支援が必要な子どもや家庭を長きにわたって伴走していきたいと思っていますが、自治体には必ず異動があり、常にそれがたすきリレーになっています。前任者から受け取ったたすきを切らさないように、次の職員へ渡していくことが自治体の仕事になりますが、配属された職種や経験知によって、寄せられる相談の重症度や緊急度、優先度をキャッチするアンテナにばらつきがどうしても生まれてしまいます。本実証事業を通して、非注意性盲目でキャッチできない情報や支援の手を自ら切って孤立してしまう人を救い上げ、潜在的に支援が必要な子どもや家庭を漏らさないように、体制を作っていきたいです。

また、虐待は、子どもだけの問題ではなく、その世帯の課題でもあり、その多くの家庭では生きづらさを感じています。支援する目のアップデートと、教育や地域の場等による重層的なサポートを可能とするネットワーク強化を行い、早期発見と支援を引き続き進めていきたいです。

さらに、離島でもできることや離島だからできることを佐渡で実現し、横展開できれば、どんな自治体でも支援が確立できると思っていますので、今後の検証を通して佐渡モデルを確立していきたいです。

前列左から:佐渡市 土賀氏、木下氏、田村氏

前列左から:佐渡市 土賀氏、木下氏、田村氏後列左から:佐渡市 余湖氏、富士通 中西、佐渡市(富士通Japanより出向)桃原氏

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。