「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々を指す言葉です。近年、若者を中心とする関係人口が、少子高齢化が進む地方圏で地域経済活性化の新たな担い手になることが期待されています。(※1)

2023年10月、石川県金沢市でライトアップイベント「金澤月見光路」が開催されました。

富士通は、金沢工業大学の研究室が「関係人口」の創出を狙って本イベントに出展した「Connect Kanazawa 2」において、富士通のWeb3技術を活用した「NFT:非代替性トークン」発行に関する社会実験を行いました。ここではその取り組みについてご紹介します。

-

※1

- 目次

「関係人口」が地方創生に繋がる

人口減少や高齢化により、地域づくりの担い手不足という課題に直面しがちな地方圏ですが、近年は若者を中心とした、変化を生み出す人材が地域に流入し始めています。そのような地域の外から訪れる人材は「関係人口」と呼ばれ、地域づくりの担い手となることが期待されています。

この関係人口を増やす手法にはさまざまものが提案されていますが、ほとんどの手法に共通するのが「特別な体験」が大きな入口となっている点です。たとえば、農業体験やマラソン大会などの地元開催イベントに参加し、そこでの特別な経験がきっかけとなり、関係人口になることは珍しくありません。

関係人口の創出という観点で観光イベントの開催はとても重要です。その理由は、イベント参加者のみが観光体験を通じて関係人口になることに留まらず、その体験をブログ記事などのSNSを通じて発信することで、次はイベント参加者の友人が関係人口になるという可能性も大いに期待できるからです。関係人口による地元貢献例はさまざまですが、最もわかりやすい例は、通販での特産品購入や対象地域への再訪問などの経済的な貢献があります。

関係人口とは

関係人口とは

金沢工業大学 出原研究室による地方創生の取り組み

金沢工業大学では、産学連携により社会課題を解決することを目指し、社会実装型の教育研究を推進しています。

同大学の出原研究室では、CGやWeb, AR(拡張現実)、スマートフォンなどの最先端のデジタル技術を活かして地域文化を豊かにする実践的な研究を行っています。2013年からは金沢駅もてなしドーム「鼓門」においてプロジェクションマッピングを行うなど、金沢市の秋の催しでの演出にも携わっており、観光客にIT技術で特別な体験を提供することで「関係人口」創出に貢献しています。そして、コロナ禍が終息に向かい始めた2022年には、金沢市の「しいのき迎賓館」で開催された観光イベント「金澤月見光路」に「Connect Kanazawa」を出展。そこでは、スマートフォンやホログラム、プロジェクションマッピングによって来場者とオンライン参加者を繋げ、写真の交流を通してオンライン参加者と金澤月見光路の感動を共有するユーザ体験を演出しました。

富士通は、出原研究室のこれらの取り組みや狙いに共感し、2023年度の出原研究室の出展「Connect Kanazawa 2」に、富士通のWeb3技術を提供。「関係人口」の創出に向けた実証実験を行いました。

富士通のWeb3技術とNFT~会場での体験を永遠に思い出して残す

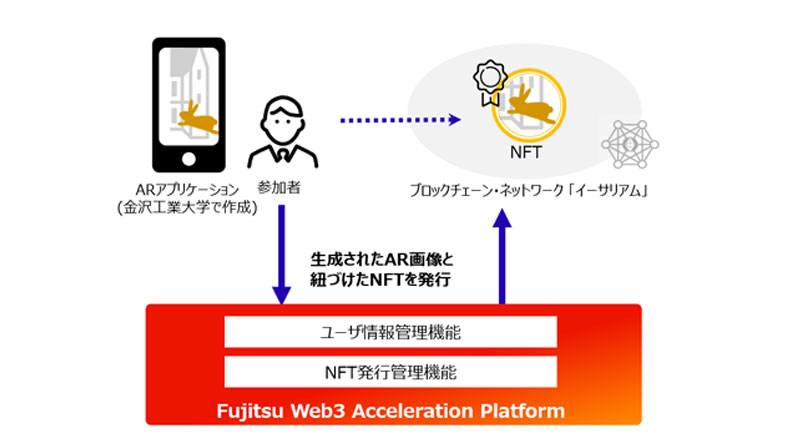

富士通では、現在主流のインターネット「Web 2.0」の次を担うWeb3を構成するためのトラスト技術をクラウド環境でAPIとして提供するFujitsu Web3 Acceleration Platformを提供中です。

「Connect Kanazawa 2」での提供に至るまでには、出原研究室所属の学生の企画会議に参加し、どのようなユーザ体験が「関係人口」の創出に貢献できるかの議論を重ねました。

金澤月見光路の会場で体験したことを思い出として永遠に残すことが重要である、という意見が一致し、「Ethereum(イーサリアム)」と呼ばれるブロックチェーンネットワーク上にユーザの体験をNFTとして残すこと、そしてそれを関係人口の増加につなげることを目標としました。

しかし、イベントへの参加者はブロックチェーンやNFTを見たり触ったりするのが初めてという方が大部分です。そこでスマートフォン端末で作成・利用できるNFTウォレットサービスを構築し、Web 2.0の手軽さで本格的なNFTを発行できるような工夫を施しました。

一方で、技術に詳しいマニアの方にもNFT発行を楽しんでいただきたいという想いもありました。そこでNFTマニアの利用者にも満足いただけるように、イベントで発行したトークンには、NFTを保存・管理するためのフリーソフトMetaMask(メタマスク)でも管理できるようにNFTのエクスポート機能も実装しました。

NFTシステム構成図

NFTシステム構成図

観光イベント「金澤月見光路」の現場レポート

2023年10月20日~23日に開催された「金澤月見光路」。初日はあいにくの雨で中止となりましたが、土日は大勢の観光客の訪問を受けました。

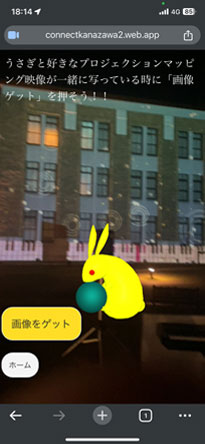

富士通が出展に協力した出原研究室の「Connect Kanazawa 2」は、来訪者のスマートフォン端末にアプリをインストールさせることなく、会場の「しいのき迎賓館」の壁面に投影されたプロジェクションマッピングと同期したARサービスを提供したことが好評でした。

ARサービス画面

ARサービス画面

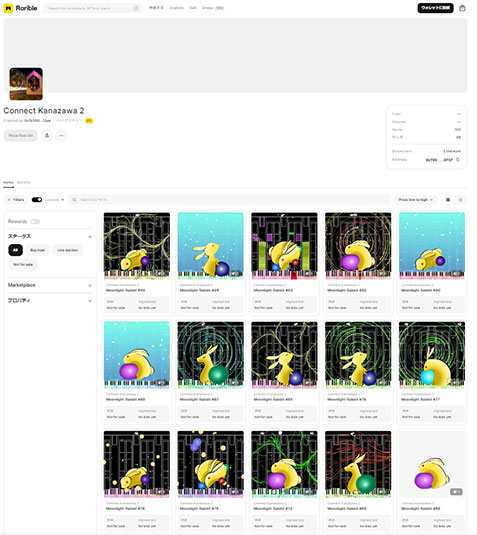

画面上の「画像をゲット」のボタンから、プロジェクションマッピングと同期したオリジナルのNFTが発行される仕掛けとなっています。来訪者の多くは、NFTという言葉もあまりご存じない方が多かったですが、ARサービスとのコラボレーションも相まってオリジナル画像のNFTを所有する体験を理屈抜きで楽しんでいただけたようです。

来訪者の反応を見た出原研究室の学生たちからも「技術に詳しくない来訪者の方々にNFTを楽しんでもらえたのが嬉しい。開発前は不安があったが富士通のAPIサービスを使うことでブロックチェーンの知識がなくても、簡単にNFTを発行することができたので、企業の方と短時間でサービスアプリを共同開発できたのは貴重な体験だった」とコメントをいただきました。

イベント会場準備の様子

イベント会場準備の様子

イベント当日の様子

会場となった「しいのき迎賓館」(画面左)、ARアプリの使い方を説明(画面右)

イベントで実際に発行されたNFTがずらりと並ぶ

イベントで実際に発行されたNFTがずらりと並ぶ

地方創生の未来

今回は、「Connect Kanazawa 2」へNFT発行機能を提供することで、NFT自体を知らないユーザ層に観光イベント参加記念NFTをスムーズに配布できるのかを検証することが大きな目的でした。

今後はこの取り組みを足掛かりにNFT発行などのWeb3技術を活用することで関係人口の創出を図る「観光×Web3」の取り組みを拡大していく予定です。富士通の「観光xWeb3」の今後の取り組みにご期待ください。

担当者プロフィール

富士通株式会社 富士通研究所

データ&セキュリティ研究所 Trusted Web3 CPJ

シニアリサーチャー 米倉 裕貴

関連情報

※本記事は2023年末に取材、執筆されたものです。

2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、被害に遭われた方々とそのご家族に対しまして、謹んでお見舞いを申し上げます。