2023年8月更新

サスティナビリティへの取り組みが注目される背景やメリットとは(2)

サスティナビリティは現在企業の経営方針策定の際に欠かせないキーワードです。

企業が永続的に活動していくためにはこの観点を事業の中に組みこみ、長期的な目線で取り組むことが必要です。

今回はこのサスティナビリティとは何か?といった説明から具体的に何を行えばよいのか、また最近注目されている「グリーン調達」などについての説明をお伝えします。

- 目次 -

- 企業においてのサスティナビリティとは?

- サスティナビリティが注目される背景

- サスティナビリティとSDGsの関係性

- サスティナビリティを意識した取り組みを行う意義

- サスティナビリティに取り組むメリットとは

グリーン調達業務を効率化し含有化学物質管理を支援

6. サスティナビリティの取り組み方

サスティナビリティの観点で施策を考える場合、環境、社会、経済の3つの観点で考えることが重要です。

いずれも事業継続に大きな関りを持つ軸になるため、洗い出したうえで事業インパクトと着手の難易度を考えたうえで優先順位を付けて実施しましょう。

<環境>

- 環境に優しい原料や資材を利用

- リサイクルに取り組む

- 照明のLED化による省電力など

いわゆる省エネ投資や環境保全活動などがここにあたります。

上記以外にも植林プロジェクトや水資源環境の保全などに投資している企業もあります。

様々なソリューションが開発されているため比較的取り組みやすい分野とも言えます。

<社会>

- 自社の専門領域について産学連携して大学教育と自社の事業とをつなぎ次代の教育を行う

- 従業員の福利厚生の充実

- ダイバーシティ&インクルージョンの実施

- 地域社会への貢献活動

身近なところでは社員の健康(ここでいう健康とはWHOの定義するような、身体的な健康のみではなく精神的な面や経済的な面での健康も含みます)を維持するための働き方改革や多様性の確保があります。

また地域社会などへの貢献活動や産学官連携などによる企業活動の社会還元が当てはまる形になります。

<経済>

- サプライチェーン全体でのグリーン調達への取り組みを加速する

- 短期的な収益商品の販売ではなく、継続してユーザーに使って貰えるような商品の販売

- 小規模業者との積極的な取引実施

サプライチェーンの適正化や適正価格での取引、調達資材の安全性のチェック体制構築など事業が滞る可能性を逓減するための働きかけがこの観点となります。

取引先の事業継続も含めて持続可能性を高めることで将来に渡って安定的に運営していける体制を構築することが目的となります。

7. 企業のサスティナビリティへの取り組み事例

様々な企業がサスティナビリティに対して取り組みを行っていますが、金融庁などがこうした企業の取り組みをまとめています。

紹介されている中では例えば以下のような取り組み事例があります。

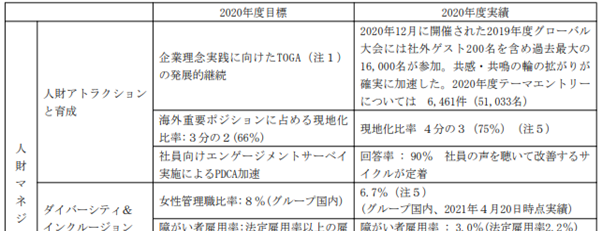

<オムロン株式会社>

有価証券報告書内で人材マネジメント、ものづくり・環境、リスクマネジメントの観点で行った取り組みを紹介。

以下は一部抜粋した内容です。

- アファーマティブアクションとしての女性管理職比率の目標数値設定や障碍者雇用率設定

- 新規開発品の製品安全アセスメント実施率100%目標

- 重要仕入先に対するサスティナビリティセルフチェック実施 : 100%実施

- 電子体温計と電子血圧計等の普及による水銀削減 : 69t/年

参考:https://www.fsa.go.jp/news/r3/singi/20211221/02_2.pdf![]()

各カテゴリに対して方針と目標数値を設定し達成度も公表することで企業としての推進に対するコミットメントを強く打ち出しています。

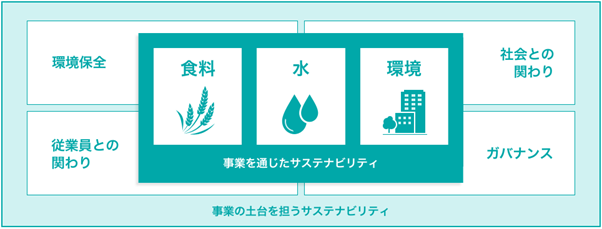

<株式会社クボタ>

コーポレートサイトのメニュー内に「サスティナビリティ」というカテゴリを作成し自社の取り組みを公開。

「事業そのものを通じたサスティナビリティ」として自社の事業領域としている「食料・水・環境」それぞれにおいての取り組みと目標、アプローチを打ち出しています。

加えて「事業の土台を担うサスティナビリティ」として「環境保全・社会との関わり・従業員との関わり・ガバナンス」という軸でも取り組みを行い、企業全体としてサスティナビリティへ真剣に取り組む姿勢を見せています。

また環境負荷軽減を目的とした「クボタグループ グリーン調達ガイドライン」を打ち出すなどサプライチェーン全体でのサスティナビリティへの取り組みを強化しています。

8. 環境負荷を意識した調達業務における新しい基準「グリーン調達」

サスティナビリティ推進にあたり、近年注目されているのが「グリーン調達」です。

環境省の定義では「納入先企業が、サプライヤーから環境負荷の少ない製商品・サービスや環境配慮等に積極的に取り組んでいる企業から優先的に調達するもの」となっています。

バリューチェーンマネジメント(VCM)の一環として原料の調達企業、仕入れ業者、自社の製品の生産に関わる川上企業から川下企業、製品等の使用者、そして廃棄に至るまでライフサイクル全体を視野に入れて、環境負荷の低減と付加価値の増大を図ることを目的としています。

また環境リスクマネジメントとしてEUで定められているRoHS 指令や REACH 規則による使用化学物質の把握、水質汚濁防止法や大気汚染防止法の規制化学物質などの法規制遵守に対応するための管理を徹底することが必要となっています。

9. 環境の観点で見た化学物質についての課題

サスティナビリティを考える際に環境問題は避けて通れません。

特に使用している資材に使われている薬品による環境汚染については工場を持っている企業の大きな悩みの種になっています。

加えてREACH規則(EUにおける化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則)は海外でも事業を行っている企業にとって順守すべき規則です。

この規則に則った運用を行うためにはデータの収集・管理・更新を適切に行う必要があります。

今後さらに厳しくなっていくことが想定されるこうした規制に対して事前に準備を進めていくことは企業にとってまさに目の前にある課題と言えます。

こうした規制に対応するためには、規制内容を正確に把握していることに加え実際に納入されている資材が規制に対して適切なものであるかどうかを確認するためにサプライヤーへの調査依頼から回答収集、受領した回答の管理まで、こまごまとした管理が発生します。

管理工数の負荷軽減や管理方法の統一にはソリューションの導入なども選択肢のひとつに加え検討していくことが重要になってきます。

グリーン調達における調達報告業務の効率化、化学物質管理の精度向上、業界における各種標準フォーマットに対応したグリーン調達・製品含有化学物質管理ソリューションをまとめたホワイトペーパーをご用意いたしました。

お客様の業務形態や運用範囲に合わせた商品ラインナップについてもご紹介しております。

少人数(1~3名)から複数部門・全社・グループ会社でのご利用まで対応しておりますのでぜひ一度ご覧いただき、どのようにして効率的に化学物質管理を行っていくべきか把握していただければと思います。

グリーン調達・製品含有化学物質管理

著者プロフィール

富士通Japan株式会社

富士通グループの社会における存在意義であるパーパス「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」を国内サービス市場において具現化し、One Fujitsuとして取り組み、富士通Japanは、日本のために何ができるかを考え「日本を強くする会社」として、お客様や社会の課題を解決することで、日本の持続的な成長を支援します。

-

WEBでのお問い合わせはこちら入力フォーム

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

-

お電話でのお問い合わせ

富士通Japanお客様総合センター

0120-835-554受付時間:平日9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)