特別座談会

超高齢社会に必要な介護のあり方と取り組みを支えるICTの理想像とは

特別座談会「介護の明日を拓くICT」

人手不足や多岐にわたる事務作業による長時間労働、そこから引き起こされるサービス品質の低下の懸念 。今、日本の介護現場の多くの課題を抱えている。さらに2025年には約800万人の団塊世代が75歳以上の後期高齢者となる。もはや抜本的な対策は“待ったなし”の状況といえるが、そのカギとして期待を集めるのがICTだ。超高齢社会とこれからの介護現場に、ICTはどう貢献できるのか。福祉ジャーナリストの町永 俊雄氏を招き、話し合った。

介護の主体が「事業者」から「地域」へ

転換期を迎える介護の現場

世界に類を見ない超高齢社会となった日本において、介護の現場は、どのような課題を抱えているのでしょうか。

町永氏:介護保険制度が発足した2000年に10%台だった65歳以上人口の割合は、いまや27%を超えました。介護を必要とする人が増える中で、多くの介護事業者が深刻な人材不足に苦しんでいます。

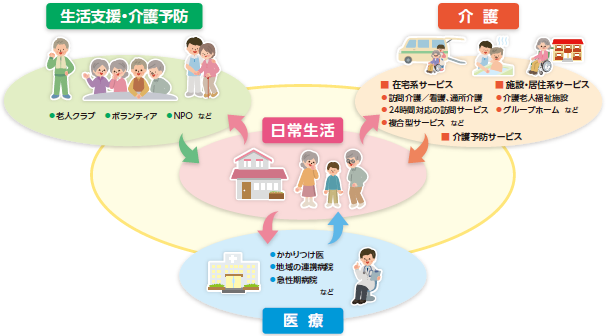

これは社会構造の変化に起因する問題のため、各事業者の自助努力だけで改善できるものではありません。そのため、国も抜本的な対策の1つとして、行政と地域住民が一体となって共に支え合う「地域包括ケアシステム」を提唱しています(図1)。

この地域包括ケアシステムとは、介護が必要な人もそうでない人も「可能な限り住み慣れた地域」で、「自分らしい暮らし」を続けられる仕組みのこと。介護に限って言えば、特定の施設に入所または通所し、専任の介護者が支援するという現行方式を脱却し、地域の様々な機関や人が連携と協力をし、地域の中で共に支え合う新しい介護のあり方を指しています。

地域包括ケアシステムの実現に向けては、どんな取り組みが重要なのですか。

町永氏:大きく2つあります。1つは、私たち自身が、介護に対する考え方を大きく変えること。具体的に、これまでの介護は「支援」と「被支援」の関係性で成り立つものでした。それが、地域包括ケアでは、より対等な関係性の下、ともに暮らしていくための支援に重きを置いています。単一の施設に閉じず、住み慣れた地域で連携体制を整え、自立や自己決定を尊重したサポートを行う。これが、これからの介護のポイントになるでしょう。

もう1つが、ICTの活用です。地域の様々な人が一人の人の介護に関わるようになる中では、その人に関する情報をどう共有するかが重要になります。ICTによって個々人のデータを収集・蓄積し共有すれば、支援を行う主体は変わっても、誰もが同質かつ抜け漏れのないサポートを行えるようになります。地域包括ケアを実現させるのは綿密な情報連携とも言えますから、そこにICTは大きな可能性をもたらすかもしれません。

千坂:富士通としても、地域包括ケアの実現においてICTが重要な役割を担うと考えています。こうした状況を見据えて、2000年より提供してきた介護関連ソリューションの最新バージョンを2016年に発表しました。それが、介護事業者支援システム「FUJITSUヘルスケアソリューション HOPE LifeMark-WINCARE」です。

このソリューションでは、訪問/居宅支援/施設/通所/といったサービスの形態ごとに必要な業務システムを提供しているほか、タブレットの活用や、地域医療ネットワーク「HumanBridge」との連携、SNSコミュニケーションツールを活用した地域包括ケアシステムへの対応まで、介護現場の最新ニーズに即した多彩な機能をご提供しています。これにより、介護事業者様の負荷削減、および環境変化への対応をスムーズに進めていただくことを可能にします。

業務効率化や労働環境改善に加え

市場競争力を強化する上でもICTは必須

一方、介護業界はほかの業界と比べてICT活用が遅れがちともいわれます。その背景には、どんな事情があるのですか。

町永氏:要因の1つには、介護業界全体が、人の経験やノウハウをベースとした業務スタイルを長年続けてきた結果、新しいことを取り込むモチベーションが低下していることが挙げられると思います。もちろん、ICTのメリットや必要性は理解しているところも多いのですが、本格的な活用には一歩を踏み出せずにいる。これが、今の介護業界の現状といえるでしょう。

畠山:同感です。私も日々多くのお客様に接していますが、ICT活用に抵抗があったり、不慣れという理由から不安を抱く事業者様は少なくないと感じます。

ただ、町永さんがおっしゃったとおり、来たるべき地域包括ケアの時代に向けて、ICTはもはや必須になりつつあります。そこで我々ベンダーは、なるべく使いやすいソリューションを開発・提供することでICT活用のハードルを下げ、介護に関わる皆様にとってICTを身近なものにしていく責任があると感じています。

HOPE LifeMark-WINCAREは、デザインの見やすさやUIの使いやすさに力を入れており、難しい知識を必要とせずに、先進ICTを業務に取り入れることが可能です。タブレットなどのスマートデバイスにも対応しているため、どこでも業務が行えるようになり、業務効率化や長時間労働の改善といった効果にも簡単につなげることができるでしょう。

黒木:また私は、別の理由からも、やはり介護事業者様のICT活用は必須だと考えています。それが、激化する市場競争に勝つためのツールにするということです。

例えば、これから後期高齢者となる団塊世代は、すでに仕事や生活の様々なところでICTの恩恵を受けてきた世代。当然、自分が介護を受けるようになった場合には、ICTによって効率化、高品質化されたサービスを受けたいと思うはずです。この状況では、選ばれる事業者、そうでない事業者が明確化していき、業界の統合・再編も進んでいくでしょう。ICTを、新たなサービスを具現化するためのツールとして使えば、そうした際の生き残りを図ることが容易になると考えられます。

町永氏:なるほど。ほかの業界同様に、サービスの質によって介護事業者が選別される時代がもうすぐやって来る。その意味でも、介護現場はICT化を今すぐにでも進めるべきだということですね。そのためには、介護業界とICT業界とが、利用者本位の「その人らしい暮らし」を実現させるサービスの向上に向け、より良いコラボレーションへの協働をすることも大切です。

一人一日当たり45分の業務時間を削減

それを介護サービスの強化に充てる

ICTを使うことで、介護事業者はどんなメリットが得られるのでしょうか。

黒木:訪問介護の現場でHOPE LifeMark-WINCAREを使うユーザー様へのヒアリングでは、スマートデバイスでの活用により、作業内容の記録にかける時間が一人一日当たり約45分削減されました。

これは主に、記録作業のためにPCがある事務所に戻る必要がなくなり、スタッフが自宅と介護現場を直行・直帰できるようになったことで生まれたもの。ポイントは、確保した時間はスタッフの負担減につなげることもできれば、新たなサービスを考え、実行するために充てることも可能だということです。その結果、介護サービスを受ける側の体験が向上されれば、素晴らしいことだと思います。

町永氏:多くの場合、訪問介護のサービス提供責任者は、ホームヘルパーさんのスケジュール管理も行っています。モバイルデバイスがあれば、それらの業務も、出先や自宅で行うことができますね。

畠山:おっしゃるとおりです。HOPE LifeMark-WINCAREはスケジュール調整機能も備えており、どこにいても、迅速にスタッフ調整を行うことが可能です。こうした使い方は、業務効率化とサービス品質の向上、両方のメリットを生むものといえます。

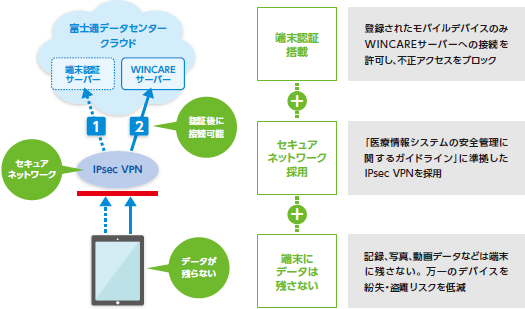

千坂:また、様々な個人情報を外出先から確認できるようになる中で、介護事業者様が懸念するのが情報セキュリティです。HOPE LifeMark-WINCAREのタブレットでは、この点についても様々な対策を施しています。

町永氏:どのような対策ですか。

黒木:例えば、情報は各タブレットに残さず、データセンターにアクセスして閲覧する仕組みのため、万一のタブレット紛失時にも情報漏洩のリスクはありません。また、端末認証で許可されたタブレットのみが使えるため、不正アクセスも防ぐことができます。これらの機能によって、事業者様が不安なくICTを利用できる環境を提供します(図2)。

人のつながりと、ICTによる情報連携が

超高齢社会の介護には不可欠

変化する環境の中で、私たちは今後「介護」とどのように向き合っていくべきでしょうか。

町永氏:現在の介護業界では、人材不足が慢性化し、疲弊して限界状況にある事業者も少なくありません。しかし、もし介護の現場が崩壊すると、日本では現在10万人と言われる勤労者の介護離職がさらに深刻化し、企業活動自体が成り立たなくなるといわれます。この状況を回避するには、私たち一人ひとりが真剣に、今日話し合ったようなICT活用のあり方や、介護を必要とする人とともに生きる社会の具体像を考えていかなければいけません。

ひいてはそのことが、介護業界で働く人たちの背中を押し、介護の現場を“生き生き”としたものにしていく。良い人材が集まり、サービスの向上につながり、業界全体が活性化していくという正のサイクルが生まれていくのだと思います。

千坂:我々もそう思います。また、来たるべきそうした時代に向けて、私たちベンダーは、さらに使いやすく、高性能なソリューションを提供していかなければいけないと感じます。AI、IoTといった技術も積極的に取り込みながら、理想の介護の実現に向けて貢献していきたいと思います。本日はありがとうございました。

|

図1 地域包括ケアシステム

|

|

行政や医療、介護、地域の住民が連携しながら、介護を必要とする人が豊かな暮らしを実現できるようにサポートする

|

|

図2 個人情報を守るセキュリティ

|

|

HOPE LifeMark-WINCAREのタブレットでは、介護現場のICT活用の障壁となりがちなセキュリティについても、高度な対策が施されている

|

ヘルスケアソリューションに関するお問い合わせ

![]() お電話でのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-835-554 (通話無料)

![]() 富士通Japan お客様総合センター(総合窓口)

富士通Japan お客様総合センター(総合窓口)![]() 受付時間:9時~12時、13時~17時30分(土曜日・日曜日・祝日・当社指定の休業日を除く)

受付時間:9時~12時、13時~17時30分(土曜日・日曜日・祝日・当社指定の休業日を除く)