国立大学法人 東京大学様

ブレードサーバとHyper-V 2.0により学内業務システムの共通基盤を構築。全学的な観点からTCO削減、運用管理の効率化を目的に段階的な統合へ

国立大学法人 東京大学様 導入事例

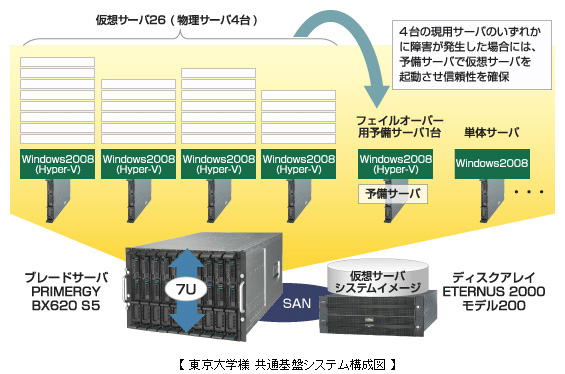

1877年創設以来、日本の大学教育と学術研究をリードする東京大学。国立大学の法人化に伴い、組織改革や業務改革を推進する中、同大学情報システム本部は全学的な観点から情報システムの基本方針を策定しました。個別に導入されたサーバなどの段階的な統合をファーストステップと位置付け、今回、学内業務システムのインフラ刷新において共通基盤づくりを重要なテーマとしました。コスト削減、集約度、柔軟性などをポイントに、共通基盤にはブレードサーバ「PRIMERGY BX620 S5」と仮想化ソフトウェアHyper-V 2.0を導入。富士通Hyper-V仮想化センターでのHyper-V 2.0の検証がその採用を後押ししました。

[ 2010年9月30日掲載 ]

| 導入事例概要 | |

|---|---|

| 業種: | 国立大学法人 |

| ハードウェア: | ブレードサーバ PRIMERGY BX620 S5、ストレージ ETERNUS 2000 モデル200 |

| ソフトウェア: | Windows Server 2008 R2(Hyper-V 2.0) |

| 課題と効果 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 部門ごとに予算化・導入・管理していたシステムの統合 | 集約度が高められるブレードサーバと柔軟性に優れた仮想化技術の活用により、分散していたシステムを統合し、共通基盤化し、システムの最適化を実現する共通基盤を構築。稼働後、共通基盤のもと新規案件もハードウェアを追加投資することなく迅速にサービスを提供。 | ||

| 2 | Hyper-V 2.0の機能仕様に対する不安 | 東京大学様では、Windows Server 2008のHyper-V 1.0(初期リリース版)から導入されていたが、システムの柔軟な設計や運用が課題となっていた。Hyper-V 2.0ではクラスタ共有ボリューム(CSV)やライブマイグレーション等のシステムの柔軟性を実現する機能が統合されたが、現実運用に耐えるものかということで、富士通Hyper-V仮想化センターにて動作検証を実施。 | ||

導入の背景

2010年度より全学的な情報システムの基本方針に基づく取り組みがスタート

玉造 潤史氏

情報システム本部 副本部長

准教授(情報システム担当)

21世紀は知の時代といわれています。その最前線に立つ東京大学は1877年に日本で最初の国立大学として創設されて以来、国内の大学教育や学術研究を常にリードし日本の知識基盤を支えています。世界を担う知の拠点へ、同大学の最大の使命は国内外のさまざまな分野で指導的役割を果たせる人材の育成です。現在、10の学部、15の大学院研究科・教育部、11の附属研究所、15の全学センター、各種附属施設などがあり、約28,800人の学生、約9,700人の常勤教職員が在籍しています。

2004年、国立大学の法人化に伴い、同大も組織改革や業務改革を積極的に推進する中、情報システムのあり方も大きく変わりました。

「これまで国立大学の情報システムは、全国の国立大学が分担して1つのシステムをつくるというかたちをとってきました。しかし法人化により各大学が主体性をもってシステム構築することになり、大学の情報システム部門の役割も一般企業に近づきつつあります。コスト削減、運用管理の効率化、統制強化などを目的に、2010年度より情報システム本部主導で全学的な情報システムの基本方針を立て、計画的に導入・運用を行う取り組みをスタートさせました」と、東京大学 情報システム本部 副本部長 玉造潤史氏は語ります。

導入の経緯

共通基盤にブレードサーバと仮想化技術を採用

従来、東京大学の学内業務システムは本部の管理部門ごとにシステムを個別導入していたため、サーバなどのハードウェアのリソースの有効活用も困難な状況でした。

「従来は部分最適になっていましたが、これからは大学全体での最適化を目指し、共通化できる業務は統合していくというのが基本方針となります。今回、学内業務システムのインフラ刷新は、最適化に向けてのファーストステップとして分散しているサーバなどのリソースを段階的に統合していくための基盤づくりを大きなテーマとしています」と、玉造氏は今回の目的について話します。

共通基盤には、コストを抑えながら分散していたシステムを統合し、共通基盤化することで、システムの最適化を容易に行えることから仮想化技術の採用をシステム要件としました。共通基盤を含む学内業務システムのインフラ刷新において構築パートナーとして選定されたのが富士通です。「共通基盤ではコストや実績はもとより、信頼性、導入のしやすさ、安定性なども重視しました。また、仮想化技術を採用するためサポート面での期待もありました」(玉造氏)。

導入のポイント

Hyper-V 仮想化センターで「Hyper-V 2.0」の動作検証を実施

中村 誠氏

情報システム本部

講師(情報システム担当)

共通基盤に関する富士通の提案は、集約度を高めるためにブレードサーバ「PRIMERGY BX620 S5」と仮想化ソフトウェアHyper-Vの組み合わせでした。「Hyper-VはOS標準の機能として提供され、多くの業務システムがWindows OS を 採用しているため親和性が高く、検証作業が容易です」と情報システム本部 講師(情報システム担当)中村誠氏はHyper-Vのとっかかりの良さが採用のポイントであったことを、当時を振り返り語ります。

同大はHyper-Vに関して2008年にHyper-V 1.0をポータルサイトのシステムで導入、検証を行っていました。「ストレージ設計の制約やマイグレーションに要する時間などの課題も見えてきました。Hyper-Vの共通基盤への採用には不安も感じていました。2009年の秋にリリースされるHyper-V 2.0の新機能である、クラスタ共有ボリューム(CSV)や、ライブマイグレーションが懸案事項を解決しているとわかり、動作検証して確認したいと富士通に話しました」(中村氏)。

Hyper-V 2.0の動作検証は、(旧)富士通プラットフォームソリューションセンター(現:トラステッド・クラウド・スクエア)内の 富士通Hyper-V 仮想化センターで実施されました。

検証結果のみならず、仮想化センターの技術力やノウハウの蓄積が採用のポイントになりました。「フォローアップ面での安心感が得られなかったら、Hyper-V 2.0の採用は見送ったかもしれません」(玉造氏)。

導入のプロセスと今後の展開

ライブマイグレーションでサービスを停止することなくリソースを増強

2009年6月に採用決定、同年9月にテスト、同年12月に本稼働。Hyper-V 2.0を用い て、学内ポータルサイト、ID管理等の5つのシステムを「PRIMERGY BX620 S5」に統合、バックアップにはストレージ「ETERNUS 2000 モデル200」を導入し、Windows Server 2008 R2はもとよりWindows Server 2003など複数OSが動いています。 導入効果について中村氏は「新規で業務アプリケーションをいくつか立ち上げましたが、ハードウェアの追加投資の必要もなく、迅速かつ柔軟にサービスの提供を開始できました。集約率としては1枚のブレードに平均5つの仮想サーバをのせていますが、まだ余裕があります。また、サーバ台数の削減によりセキュリティ対策のアップデートなどに伴う停止時間の短縮や運用管理コストの低減も図れました」と、評価します。

2010年3月、ブレードの追加とメモリの増強の際、ライブマイグレーションも活用しました。「ライブマイグレーションにより業務システムのサービスを一切停止することなくリソースの増強が行えました。しかも日中に作業できた点にもメリットがあったと思います」(中村氏)。

今後の展開について玉造氏は次のように話します。「学内業務システムは、できる限り今回の共通基盤上に統合し、新規案件についても計画的に進めていく方針です。また、この方針をアピールし統合の効果を高めていきたいと思います。富士通にはこれまでと同様、変わらぬフォローアップをお願いいたします」。

知の創造と教育を通じて未来の可能性を拓く東京大学。富士通は、これからも仮想化技術やブレードサーバをはじめ総合力を駆使し、同大の歩みを支える基盤づくりに貢献してまいります。

【東京大学様 概要】

| 所在地 | 東京都文京区本郷7丁目3-1 |

|---|---|

| 創設 | 1877年(明治10年) |

| 学生数 | 約28,800人(2010年5月1日現在) |

| 常勤教職員数 | 約9,700人(2010年5月1日現在) |

| 学部・研究科 | 10の学部、15の大学院研究科・教育部 |

| 概要 | 1877年に日本で最初の国立大学として創設されて以来、2004年の国立大学法人化を経た現在も、国内の大学教育や学術研究を常にリードし日本の知識基盤を支えています。

|

| ホームページ | 東京大学 ホームページ |

【導入事例(PDF版)】

- 導入事例 東京大学様 (1.53 MB ) (A4・2ページ)

本事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は掲載日現在のものであり、このページの閲覧時には変更されている可能性があることをご了承ください。