デジタルスレッドによるプロダクト

損益管理の高度化と技術情報管理

デジタルスレッドを実現する業務パッケージソフトの

2023年11月17日 更新

近年、エネルギー価格上昇や原材料費高騰などが世界的な問題で、国内の製造業においても、より精度の高い原価管理と抑制が喫緊の課題です。お客様のものづくりを俯瞰的に捉え、課題解決の取り組みをご紹介します。そして、ものづくりDX実現に向けた3つのキーワード「デジタルスレッド」「プロダクト損益管理」「技術情報基盤」の関連性に触れながら解説します。

1. DXの実現に向けたステップと富士通Japanのオファリングテーマ

DXを実現するためのステップは、大きく分けて3つあります。1つ目は、アナログ情報をデジタル化する「デジタイゼーション」。2つ目は、部門単位での最適化活動によりデジタルデータを活用して業務プロセスの効率化を図る「デジタライゼーション」。最後に、デジタイゼーションとデジタライゼーションによりイノベーションを起こし、ビジネスに変革をもたらす「デジタルトランスフォーメーション(DX)」です。

弊社では、製造業における「ものづくりDX」の実現に向けて、製造業のお客様が取り組むべき5つの改革カテゴリーと、16のオファリングテーマ、さらにそれをブレイクダウンした具体的なアクションテーマを策定しました。その中のオファリングテーマ「4」の「迅速な意思決定支援(原価抑制)」、そして具体的アクションの「期間損益・プロダクト損益管理のリアルタム可視化」が、本稿のテーマに関連致します。

【5つの改革カテゴリーと16のオファリングテーマ】

2. プロダクト損益管理の高度化に向けて取り組むべきこと

まず、損益管理には、大きく「期間損益管理」と「プロダクト損益管理」があります。「期間損益管理」は企業が決算等で意識する、四半期、半期、年間単位で企業業績を見る上での管理体系です。「プロダクト損益管理」は製造業のお客様が、製品単位で、投資と回収の視点で見た場合の管理体系であることはご説明するまでもないかと思います。ただ、エネルギーや原材料費高騰の世界的な情勢の中で、原価の大部分を占める部品や部材などの原材料費を製造業のお客様が、製品ごとにより精度を上げて管理したいと考える企業が増えるのはごく自然な流れです。また、この機会に企業全体の損益を支えるベースである、製品単位の損益管理、つまり「プロダクト損益管理」を高度化できる仕組みやシステムの構築を早急に行いたいと希望される企業が、急激に増えているのが事実です。

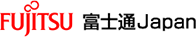

この「プロダクト損益管理」の高度化をするためには、まずは、ものづくりの工程を進めていく中で、原価の動きの「可視化」をタイムリーに行う必要性が出てきます。設計開発に入る段階で「目標原価」を設定し、最後の「実際原価」のみを管理する企業が多いですが、精度を高めるためには、ものづくりの工程が進む過程においても原価の変遷を把握することが望ましいです。そのための仕組みとして必要になってくるのが、開発設計段階においては、図面管理やCADのデータ管理を行うPDM(Product Data Management)や構成管理や設計部品表管理を担うBOM(Bill Of Material )と言われるシステムを包含する「技術情報管理システム」です。そして、生産準備や製造工程に入って必要になる仕組みが「生産管理システム」となります。この「技術情報管理システム」から「生産管理システム」まで、図面、構成情報、品質情報、原価情報など、様々な属性情報を変えたり追加したりしながら、また関連付けながら、ものづくりの上流から下流まで流すことを「デジタルスレッド」という言葉で最近使われだしています。

【デジタルスレッドのイメージ】

3. 求められる技術情報管理システム

生産管理システムは導入済みだが、開発技術部門において、CADデータ管理・設計部品表管理ができるようなシステムを構築しきれておらず、表計算ソフトなどで個別に管理している企業は、いまだに数多く残っています。そのため目標原価の設定やコスト試算も表計算ソフトや他のシステムで管理していたりと、システムがバラバラで様々な情報が関連部門に散在しており、必要な時に必要な情報を探しきれないという事もよく起こります。また、人が手作業で集計や計算をすることで、転記や二重入力が発生し、人為的なミスを誘発しており、開発技術部門に技術情報の統合DBとしての「技術情報管理の基盤」を構築したいというお客様の声は、日に日に増加してます。特に「プロダクト損益管理」の高度化をしたいというお客様には、弊社からご提案をさせていただくことが増えています。ただ、気を付けるべきことは「技術情報管理基盤」の構築を担い、しかも生産管理システムへと「デジタルスレッド」を実現できるベンダーの数は多くありません。また、お客様の製品特性や生産形態、例えば量産品なのか、個別受注生産品なのかを踏まえずにベンダーから進められるがままに大規模なICT投資をしてしまうと、カスタマイズの追加の繰り返しで、膨大な手間とコスト負担のリスクが発生します。弊社では、お客様の年商規模や生産形態によって、様々な業種パッケージをご用意しており、「プロダクト損益管理」の高度化のお手伝いが可能です。まずは、ご相談いただければ、営業ではなくオファリング専門メンバがご対応させていただきます。

デジタルスレッドを実現する業務パッケージソフトの

ご紹介資料をダウンロードできます

著者プロフィール

富士通Japan株式会社

ビジネストランスフォーメーション室

シニアマネージャー

清水 久行

お客様の業務改革やものづくりDX実現に向けた取り組みを、PLM・ERP・スマートファクトリー・サステナビリティーに関する製造業のICTソリューションや最先端のAI/IoTなどのご提案を通じて、約30年お手伝いさせて頂いています。

伸び悩んでいたお客様のビジネスを5年で年商500億から1,000億へと2倍にしたプロジェクトに参画したり、製品のリードタイムを2年で半減したプロジェクトなど大小様々なプロジェクトをお客様と共に成功に導いてきました。

-

WEBでのお問い合わせはこちら入力フォーム

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

-

お電話でのお問い合わせ

富士通Japanお客様総合センター

0120-835-554受付時間:平日9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)