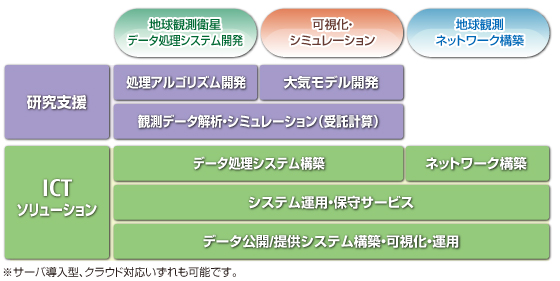

環境先端研究ソリューション

ICT+専門技術で、お客様の地球環境問題の解決に向けた取り組みをご支援します。

地球温暖化をはじめとする地球規模の環境問題の解決には、現状の把握(観測)、観測データの解析(可視化)、メカニズムの解明(モデル化・シミュレーション)が必要です。当社の環境先端研究ソリューションでは、人工衛星観測データ処理システムの設計・構築、モデル開発やシミュレーションなどの研究支援サービスをご提供しています。専門技術・知識が要求されるこの分野において当社は数々の実績をあげ、地球環境問題の解決に貢献しています。

地球観測衛星データ処理システム開発

地球温暖化などのグローバルな環境問題では、大気の挙動を地球規模で把握することが必要であり、人工衛星を用いた地球観測が必要不可欠な手段となります。当社では、1990年代より人工衛星データ処理システムの開発や、データ処理アルゴリズムの開発などを行っています。

主な実績

- 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT(注1))観測データ処理運用システムの開発

- 改良型大気周縁赤外分光計(ILAS/ILAS-II(注2))データ処理システムの開発・運用

- 国際宇宙ステーション日本実験棟曝露部搭載型超伝導サブミリ波リム放射サウンダ(JEM/SMILES(注3))における地上局システムの開発

- 陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS(注4))データ利用研究系システムの開発

可視化・シミュレーション

地球環境問題の解決には、地球上で実際に観測されたデータを解析して、現象を把握し、数値モデルを用いてそのメカニズムを解明することが必要です。当社は、研究機関と共同でデータ解析・モデルの開発・シミュレーションを行い、地球大気のメカニズム解明研究を支援しています。

主な実績

- 気象データインタラクティブ描画ツールの開発

- フーリエ変換分光計観測データ解析

地球観測ネットワーク構築

人工衛星からの観測に加え、地上からの精度良いリモートセンシングデータも地球環境の把握に重要です。当社では、国内外の複数の地点で観測された膨大な観測データを安全に管理し、準リアルタイムで自動伝送し、科学的に意味のある物理量に可視化するネットワーク・データ処理システムを構築しています。

主な実績

- 北極域環境データネットワークシステム「SALMON」の開発・運用

- 亜熱帯環境計測ネットワーク・データシステムの開発・運用

- 極域オゾンホールモニタリングシステムの開発・運用

- (注1)GOSAT:Greenhouse gases Observing SATellite

- (注2)ILAS/ILAS-II:Improved Limb Atmospheric Spectrometer

- (注3)JEM/SMILES:Japanese Experiment Module/Supercondicting Submillimeter-Wave Limb Emission Sounder

- (注4)ALOS:Advanced Land Observing Satellite

Webでのお問い合わせはこちら

-

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

お電話でのお問い合わせ

-

富士通Japanお客様総合センター

0120-835-554 (通話無料)受付時間:平日9時~12時、13時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)