プレスリリース

2008年6月20日

富士通エフ・アイ・ピー株式会社

FCENA『河川構造物の耐震設計支援システム』の販売開始について

~ 国内初!!「河川構造物の耐震性能照査指針(案)同解説」に対応した河川構造物耐震設計システム~

河川構造物の耐震設計は、従来より震度5程度の中規模地震に耐える強度で実施(注4)されておりましたが、近年、東海地震や東南海・南海地震等の大規模地震に関する新たな検討結果(注5)が公表され、土木施設等の耐震設計について高度化推進の提言がされておりました。

これを受け、国土交通省ではレベル2地震動(注6)が起きた際に一部が壊れても機能が保てるように河川構造物の耐震性能を規定した「河川構造物の耐震性能照査指針(案)同解説 平成19年」を2007年3月に定めました。また、2008 年度より、国が管理している1級河川(河川延長13000km)について、早急な点検調査および耐震対策を開始(注7)することになりました。

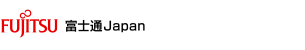

本システムは、「河川構造物の耐震性能照査指針(案)同解説 平成19年」に基づき河川堤防および樋門・水門等のRC 構造物の耐震性能照査を行うシステムです。

土構造物の堤防については、液状化による変形量を残留変形解析(注8)(ALID)手法により照査します。RC構造物の樋門・水門等については、地震時保有水平耐力計算(注9)により照査します。また、堤防等の下にある函渠(注10)については、堤防の液状化による影響を自動で加味したうえで照査することができ、効率よい耐震設計を行うことができます。

本システムは、高い評価をいただいている当社の土木設計計算パッケージ「FCENA/X」シリーズで実績のある設計計算プログラムをベースに開発されており、信頼性の高い設計計算が可能となっております。さらに、デザイン性が高く美しい計算書を出力できるのに加え、XMLにて出力してブラウザにて参照することや、出力した計算書を市販のワープロソフト等で自由に加工することもできるなどユーザビリティに優れたシステムとなっております。

用語説明

- 注1 RC構造物:

- 鉄やコンクリートでできた構造物をいう。

- 注2 樋門:

- 河川や用水路でよく見かける施設で、用水の取水や内水の排除を目的としている。外観は水門に似ているが、見た目の規模は小さい。水門との大きな違いは、樋門は堤防の中に水路(これが本体)が埋設されている。

- 注3 水門:

- 河川や運河、湖沼、貯水池などに設けられる構造物。可動式の仕切り(門扉)によって水の流れや量を制御し、高水時には堤防としての機能をもつ。

- 注4 従来より震度5程度の中規模地震に耐える強度で実施:

- 水門や樋門は「建設省河川砂防技術基準(案)同解説・設計編」、堤防については1995 年の兵庫県南部地震を受けて作成された「耐震点検マニュアル」によっている。

- 注5 新たな検討結果:

- (社)土木学会「土木構造物の耐震設計ガイドライン(案)」(2001年9月)や国土交通省「土木・建築にかかる設計の基本」(平成2002 年10月)など。

- 注6 レベル2地震動:

- 現在から将来にわたって考えられる最大級の強さを持つ地震動。

- 注7 早急な点検調査および耐震対策を開始:

- 2008年度の河川局関係予算において、“河川構造物のレベル2地震動に対する耐震性能に関する点検調査の新たな実施”を、点検調査を緊急的に実施する項目として予算化。

河川局ホームページ 2008 年度河川局の予算:

http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan/h20.html - 注8 残留変形解析:

- 河川堤防における耐震設計では、基礎地盤が液状化するなどの場合、地震時の残留変形量に着目する必要がある。

このような地震時の残留変形量を精度よく求めるために、地盤を構成する土要素の非線形特性をモデル化した解析を用いて、堤体及び基礎地盤の地震時の挙動を解析する。 - 注9 地震時保有水平耐力計算:

- 大きな地震力が作用した場合には、構造物の各部が弾性範囲にあるように設計することは一般に大変困難であるため、構造物にはその重要性や用途に応じた損傷を許容し、この範囲内に損傷が収まるように耐震設計を行う。

構造物に生じる塑性ヒンジを適切に想定し、これにより他の部材に想定外の損傷を許さないような耐震設計法を地震時保有水平耐力法という。 - 注10 函渠:

- 道路や堤防などの下に設置される水路のこと。

1.FCENA『河川構造物の耐震設計支援システムRIVERUS(リベラス)』の特長

- 土構造物の耐震設計サブシステム

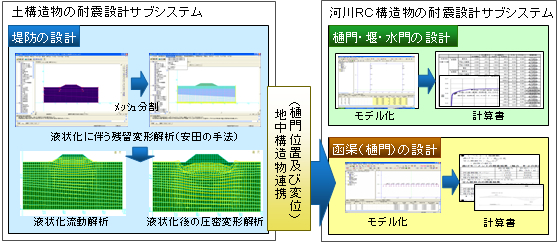

- 液状化に伴う残留変形解析(ALID)手法のソルバーにより変形量を照査します。

- モデリング(2 次元FEM モデル)は、簡易CAD 操作により地盤や構造物の形状定義を行い、メッシュを自由に生成することができます。

- 豊富な作図機能(FL図/R図/過剰間隙水圧図/変形図 等)。要素ごとの計算結果をCSV出力できます。

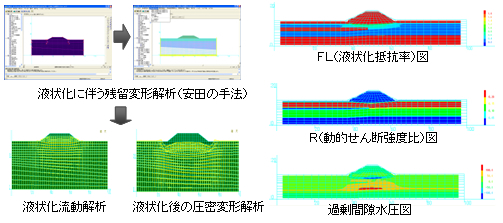

- 河川RC構造物の耐震設計サブシステム

- 各種の地震時保有水平耐力計算~照査までをサポートします。

- 物性値自動算定機能により、設計に必要な物性値を予め算定し、モデルに取り込むことができます。

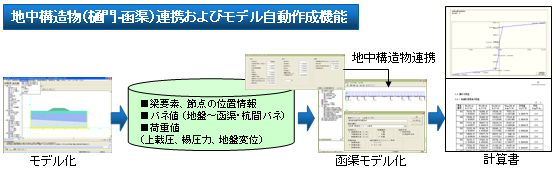

- 構造物連携およびモデル自動作成機能により、土構造物の耐震設計サブシステムの液状化解析結果から、函渠の解析データを自動で作成できます。

- 豊富な作図機能(変形図/断面力図/荷重図/梁部材M~φ図/P~δ図/Kh~δ図/曲げ耐力照査図)。計算書は設計条件から照査までを一連で作成できます。

2.主な機能

- 土構造物の耐震設計サブシステム

- モデル化(2次元FEMモデル)

- 対象構造物(堤防・樋門-土堤)

- 解析処理

- 液状化前の初期応力算定

- 液状化流動解析(残留変形解析ALID 手法)

- 液状化後の圧密変形解析(石原・吉嶺の方法)

- 構造物位置の変形計算量

- 液状化特性

- 安田・吉田式(バイリニア)

- 安田・稲垣式(バイリニア)

- 粘土弱化

- 作図

- FL図、R図、過剰間隙水圧図、変形図 等

- 河川RC構造物の耐震設計サブシステム

- モデル化 (2次元フレームモデル)

- 対象構造物 (堰・水門・樋門-門柱、 樋門-函渠)

- 物性値自動算定

- 履歴特性値(RC断面のM-Φ算定)

- 地盤バネ値

- 基礎地盤バネ値

- 解析処理

- 実固有値解析

- 地震時保有水平耐力法

- 弾塑性フレーム解析

- 耐震照査

- 降伏・終局限界の水平耐力と水平変位

- せん断耐力

- 地震時保有水平耐力及び許容塑性率 等

- 計算書、図化

- 解析結果、耐震照査、P~δ関係、変形図、断面力図、M~φ図、P~δ図 等

3.関連情報

【製品&サービス】 |

4.お問い合わせ

ご不明な点は、「当社へのお問い合わせ」よりお問い合わせください。

以上

プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

[登録商標]引用されたメーカ名/製品名、用語はそれぞれの会社の商標または登録商標です。